-

-

할머니의 요리책

최윤건.박린 지음 / 위즈덤하우스 / 2019년 9월

평점 :

품절

어릴 때 시골 할머니댁에 맡겨져 살았던 적이 있다.

감나무와 무화과나무가 지천이던 정말 깡촌 시골이었는데 할머니는 이른 새벽부터 일어나서 밥상을 차렸고 밥상을 툇마루에 턱! 하니 올려놓는 소리가 들리면 그때 가족들이 주섬주섬 일어났던 기억이 난다.

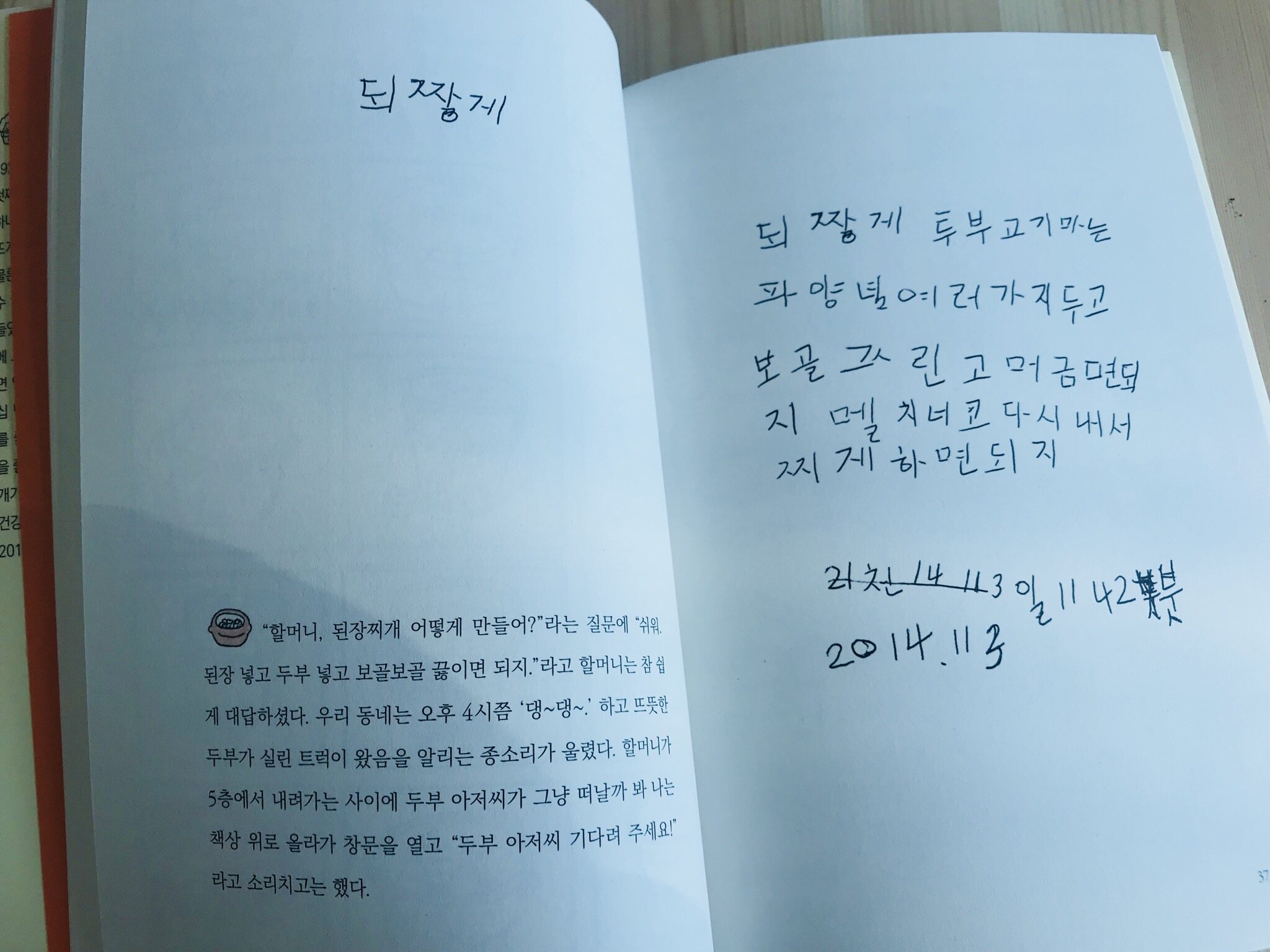

전라도 사투리로 정지라고 불리는 부엌에서 아궁이를 때 국을 끓이고 찬장에 넣어놓은 반찬들을 그릇에 담아 상위에 올린 후 밥은 방안에 앉혀둔 전기밥솥에서 펐다. 그때 전기밥솥의 뚜껑을 열면 밥냄새와 함께 스텐레스 그릇에 담긴 된장찌개도 같이 넣어 끓인 터라 할머니가 뜨거운데도 번쩍 들어 상 위에 올리셨다.

우리 할머니는 91세를 일기로 작년에 돌아가셨다.

어른이 되어 여러번 어릴 때 먹던 할머니의 된장찌개를 따라 해보려고 시도했지만 내가 끓인 된장찌개는 국처럼 멀겋기만 하다. 이제 그 방법을 배울 길은 영영 없어져 버렸다.

<할머니의 요리책> 이 나왔다는 소식을 듣고 그런 어릴 때의 향수가 너무나 많이 떠올랐다.

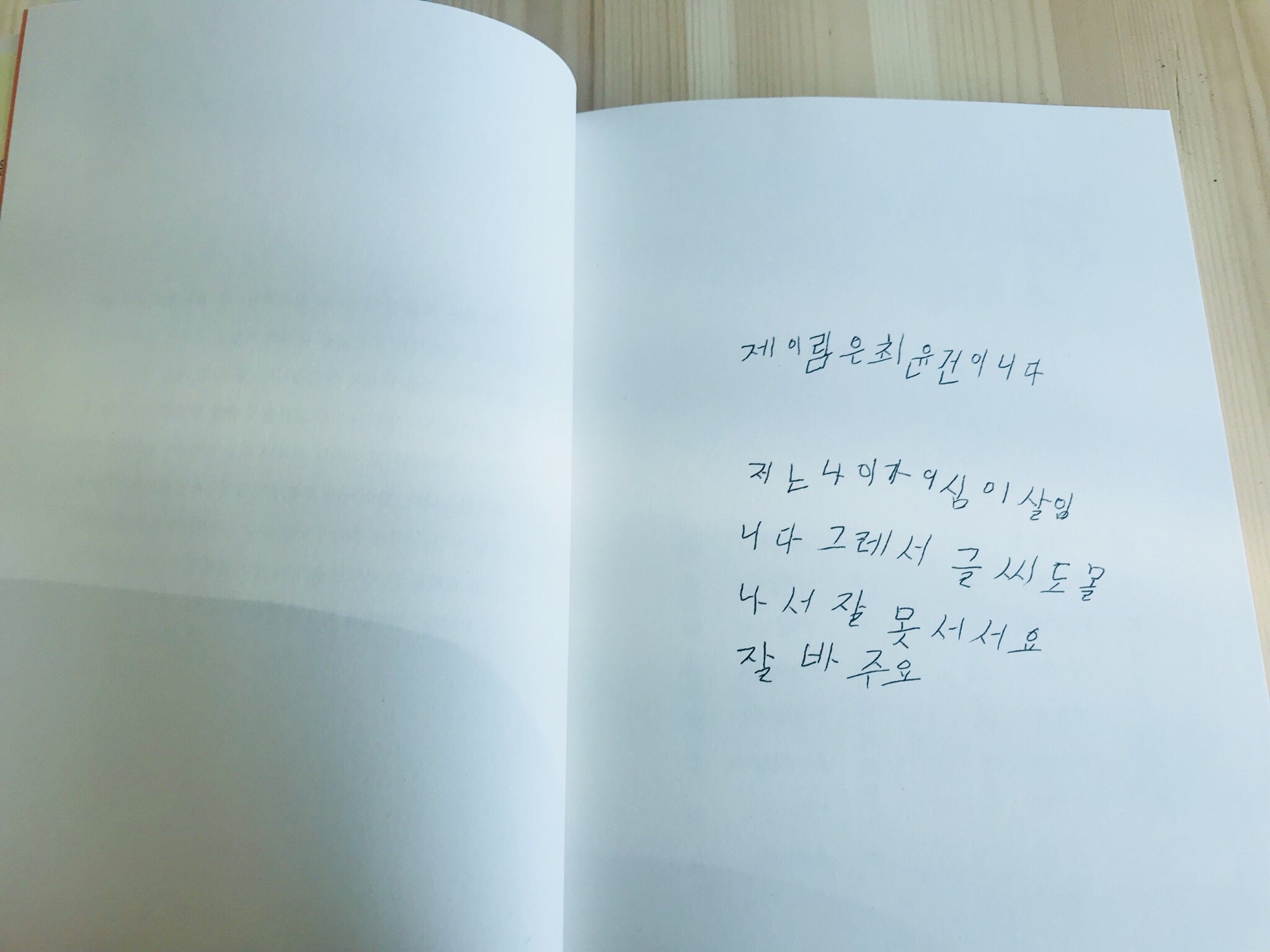

삐뚤빼둘 쓰여진 글씨가 이제 막 글을 배운 아이의 글씨 같았지만 놀랍게도 저자인 최윤건 할머니의 글씨라고 한다.

우리 할머니처럼 90세가 넘으신 어른인데 보이지 않는 눈으로 열심히 요리를 적어나갔을 모습이 눈앞에 선하다.

할머니의 밥상을 받아본 사람은, 아니 좀 솜씨 좋은 어머니를 만난 사람은 알 것이다.

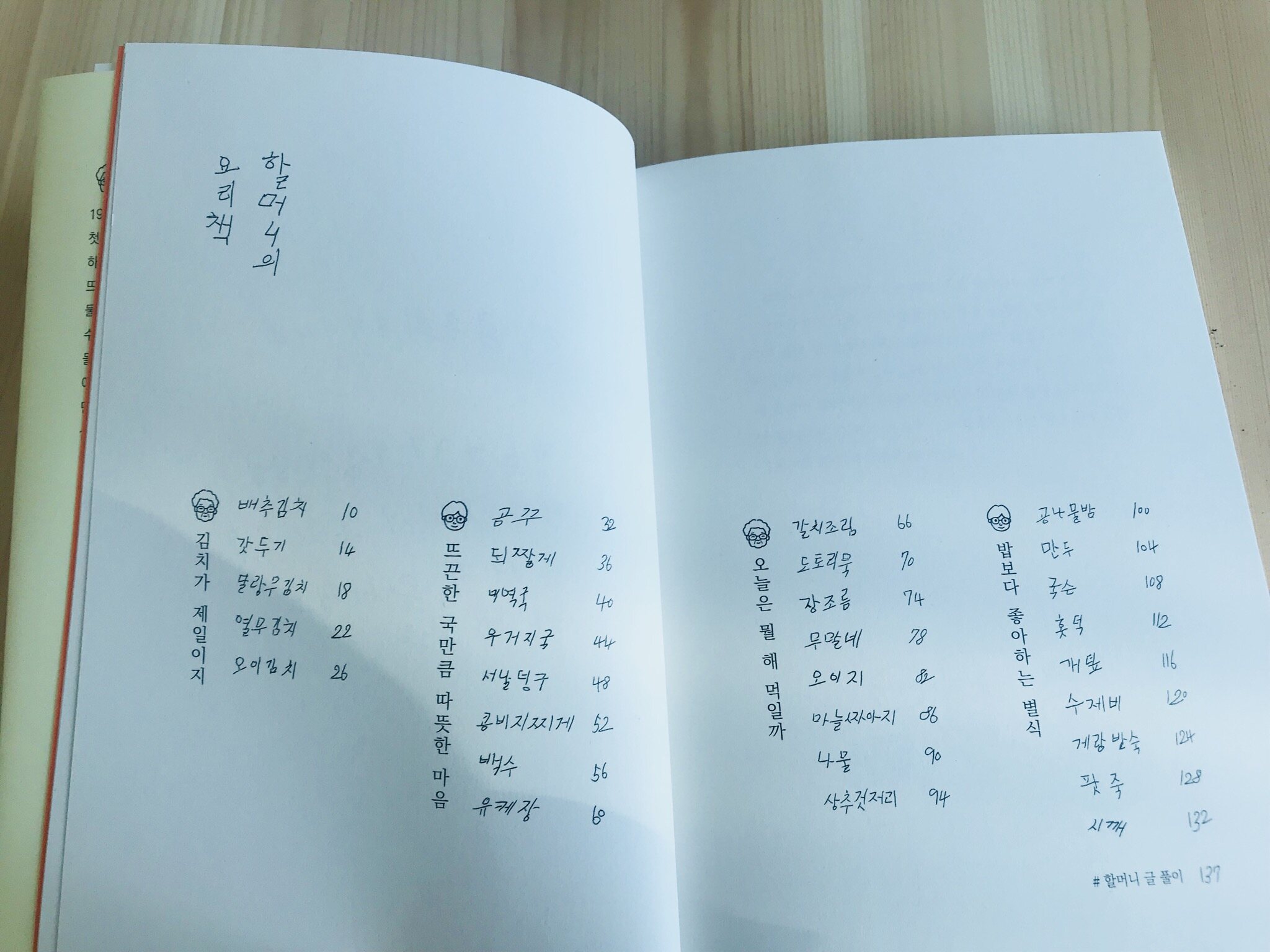

이렇게 나열된 음식들의 이름만 봐도 어떤 맛인지 알 것 같은, 당장 흰 쌀밥을 들고 이 반찬들이 가득 차려진 상 위로 당겨앉고 싶다는 걸.

엄마가 된지 15년이지만 유감스럽게도 나는 할머니의 레시피 중 절반도 만드는 방법을 모른다.

그래서 소근소근 거리듯 연필로 써나간 <할머니의 요리법> 이 더 쉽고 정감있게 느껴진다.

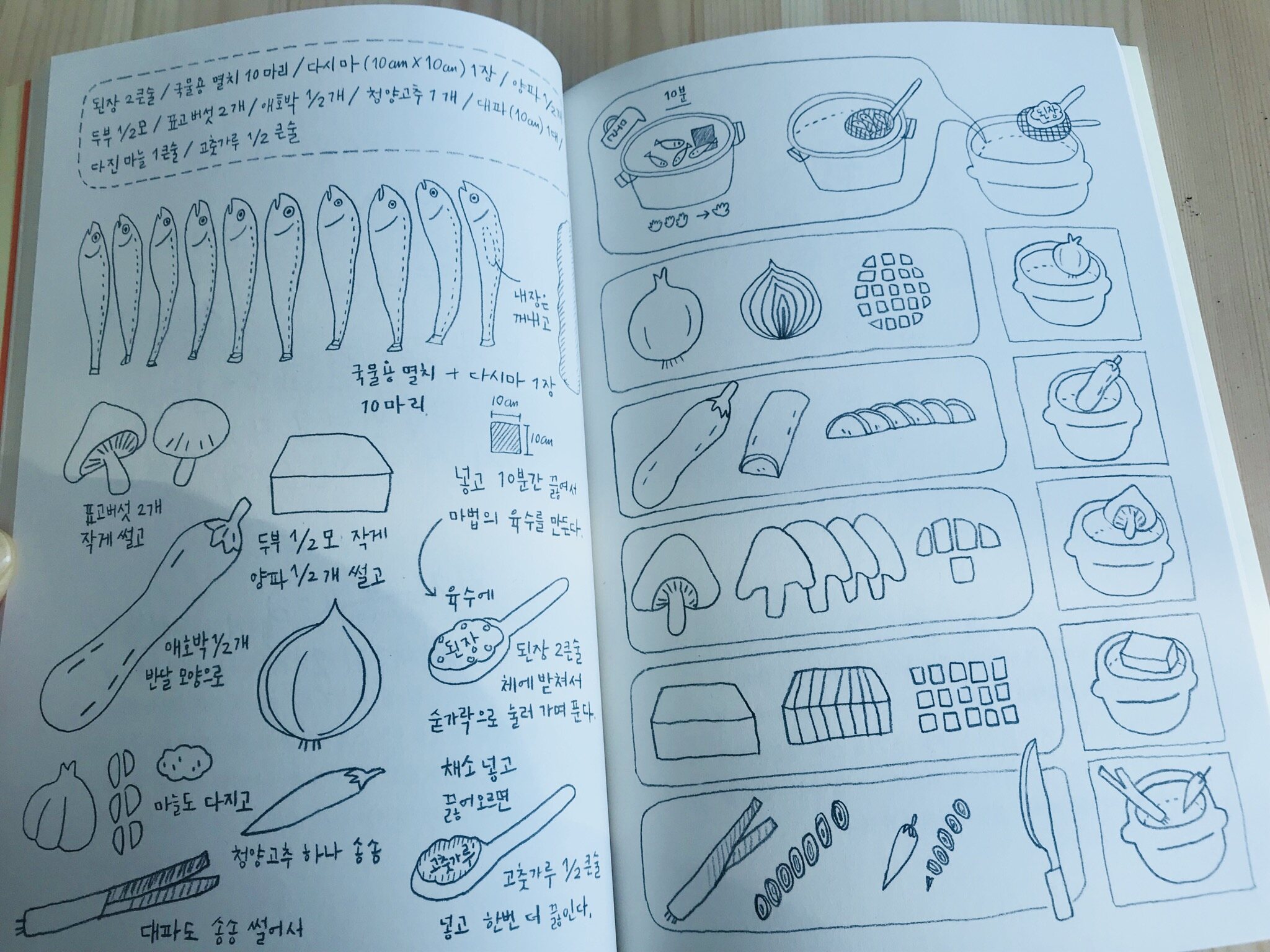

첫장에 나타난 것처럼 할머니는 침침해 안 보이는 눈으로 삐뚤빼뚤하게 레시피를 적었기에 일러스트레이터인 손녀가 그림을 더해 요리책을 만들었다.

나처럼 손녀 박린씨도 할머니의 손에서 자랐고 할머니가 만들어주신 음식을 먹으며 자랐기에 느끼할 수 있는 곰국과 동글동글한 새알심이 씹히는 팥죽의 맛을 좋아했을 거라고 생각한다.

그때문인지 멸치, 상추, 마늘 같은 식재료들을 표현했을 때 왠지모르게 앙증맞고 먹음직스럽게 보여 눈가에 웃음이 맺히기도 했다.

저자인 최윤건 할머니는 올해 7월 하늘나라로 가셨다고 한다.

손녀와 함께 그동안 자신의 손으로 직접 만들어 먹이던 음식들을 요리책으로 만들어놓은 가장 따뜻한 추억을 남긴 채 말이다.

음식은 그걸 먹을 때의 분위기, 냄새, 어떤 사람들과 먹느냐에 따라 기억에 각인되는 효과가 크다고 생각한다. 손녀 박린 작가는 그런 할머니와의 기억을 잊고싶지 않을 거라고 생각한다. 더불어 세상 따순 밥 한그릇과 함께 다정하게 마음을 써주던 할머니의 모습을 독자인 나도 엿볼 수 있었다.

좋다. 할머니 얘기를 누군가와 공유할 수 있어서.

나도 비슷하게 자랐기에 공감할 수 있어서.