-

-

메스를 든 인문학

휴 앨더시 윌리엄스 지음, 김태훈 옮김 / 알에이치코리아(RHK) / 2014년 9월

평점 :

절판

과학,특히 의학은 나와는 먼 단어라고 생각했다. 한번도 과학 쪽으로 관심을 가진 적이 없을 뿐더러 그런 과학서 또한 읽을 것이라고

생각하지 못했다. 그런데 이 책은 과학을 인문학도들이 어렵지 않게 읽을 수 있도록 인문학적 관점에서 풀어놓았다.

흥미로웠던 이 책의 이름은 <메스를 든 인문학> 이였다.

우리나라에서는 최근에 알에이치코리아를 통해서 소개되었다. 저자인 휴 엘더시 윌리엄스에 대해 잠깐 소개해볼까 한다.

케임브리지 대학에서 화학을 전공한 공대생이다. 이 전의 작품으로 <원소의 세계사>라는 책을 썼는데, 그 책 또한 이 저자가

<메스를 든 인문학>에서 과학을 바라보는 관점에서 인문학, 예술 등의 장르를 이용했다는 책의 진행방식과 크게 다르지 않다.

<원소의 세계사>에서는 실제 화학 원소인 구리,금,은,철 등을 비롯해서 디스프로슘 등의 우리들에게 이름조차 들어본 적 없는 낯선 원소들을 활용해서 고대 문명에서부터 현대 패션 경향까지 모든 이야기를 특이하게 풀어내고 있다.

그 전에는 대중 과학 칼럼을 여러 매거진 <인디펜던트>, <가디언>등에 기고해왔다고 한다.

이 책의 차례를 한번 살펴 보도록 하자.

머리글

프롤로그_ 해부학 강의

Part 1 온몸

몸이라는 영토와 그 지도

살_ 폐기물일까, 유용한 자원일까

뼈_ 110퍼센트의 노력만 기울여야 하는 이유

Part 2 부위

영토 분할

머리_ 주민등록증에는 왜 머리 사진만 들어갈까

얼굴_ 성형수술로 정체성을 바꿀 수 있을까

뇌_ 뇌 스캔 증거가 법정에서 받아들여질까

심장_ ♥는 어떻게 심장의 상징이 되었을까

피_ 헌혈자를 늘리기 위한 방법

귀_ 고흐는 왜 귀를 자르고 자화상을 그렸을까

눈_ 면접을 볼 때는 무거운 파일을 들어라

위_ 식인은 가능할까

손_ 대상을 가리킬 줄 아는 유일한 생명체

성기_ 무화과 잎은 어쩌다가 성기를 가리게 되었을까

발_ 왜 중국에서는 부부가 서로의 발을 숨겼을까

피부_ 인체의 일부분일까, 단순한 포장지일까

Part 3 미래

영토의 확장

에필로그_ 귀가

각 챕터의 제목부터가 심상치 않다. 그저 이 제목들만 본다면 정말 과학도서로 밖에 안 보이겠지만 사실 자세히 살펴본다면 정체성,법정, 고흐의 자화상, 면접 등등 일상적으로 우리가 흔하게 접할 수 있는 단어들이 곳곳마다 포진되어 있다.

굳이 우리의 몸은 심과 신으로 나눈다면, 예전에는 정신의 우월성을 이야기했었다. 인간이 동물과 가장 다른 점은 이성을 가진 것이라고 이야기하듯이, 인간에게 제일 중요한 것은 바로 사고를 한다는 점이었다. 이에 따라서 육체는 기껏해야 인간의 혼,정신을 담고 있는

하나의 그릇에 지나지 않는다고 생각해 왔다. 이는 데카르트의 심신이원론의 요점과 비슷하다.

오죽하면 "나는 생각한다. 고로 존재한다." 라는 명언까지 남겼겠는가. 정신이 육체보다 우월한 위치에 있다는 것이다.

그러나 이런 종교적 의미에서 벗어나, 과학의 시대가 도래하게 되면서 몸은 정신보다 더 관심을 받게 되었고, 인간이 점점 더 수명을

연장하고자 하는, 몸을 조금 더 건강하게 하고자 하는 욕심이 생기게 되면서 우리의 몸을 더 학문적으로 깊이 연구하게 되었다.

그러나 책에서의 저자는 이야기한다.

“과학은 우리를 새로운 곳, 더 깊은 곳으로 데려간다. 우리는 세포, 유전자, DNA, 단백질 그리고 우리를 구성하 는 다른 생리적 분자를 살피면 몸을 속속들이 알 수 있을 것이라 생각한다. 그리고 사람들은 이 기술적 발전에 압도돼 핵심을 놓치고 있는 것으로 보인다.

다시 말하자면, 이런 묘사는 우리 자신을 온전히 말해주지 않는다.

고대 그리스 델포이의 신탁 신전에는 ‘너 자신을 알라’ 라는 유명한 글귀가 새겨져 있다.

그러나 우리는 이 모든 과학적 지식과 발전에도 불구하고 자신, 무엇보다 육체적 측면의 자신을 갈수록 모르는 것 같다.” -머리글 中-

그래서 저자는 과학의 한 파트인 인체 해부학을 그저 과학의 관점에서만 바라보는 것이 아닌, 몸을 머리, 뇌, 얼굴, 심장, 귀, 눈, 위, 성기, 발, 피부 등의 여러 분야로 나누어 각 부위마다 인문학적인 감성과 혹은 예술적 감성등을 이용해서 인간의 몸을 살펴본다.

즉 각 부위를 설명할 때 예술작품을 언급하거나 역사적 사실에 얽힌 에피소드나 혹은 철학과 연관지어서 인체의 의미를 그저

과학적으로 설명 가능한 기능에 그치지 않고 더 확장시키고 있다.

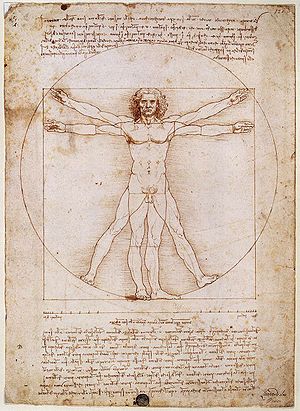

베살리우스, <인체의 구조에 대하여>

레오나르도 다빈치, <비트루비안 맨>

고흐, <귀에 붕대를 감은 자화상>

책에 등장하는 대표적인 그림이다. 책의 저자는 데카르트의 안구실험을 재연하기도 하고 레오나르도 다빈치의 천재성에 찬사를 보내기도 한다. 혹은 셰익스피어 작품에서 심장(Heart)라는 단어가 몇 번 등장하는지, 주민등록증에는 왜 머리의 사진만 들어가는지 등까지 파고들어 의미 있는 해석을 내놓는다. 꽤나 심오하지만 한편으로는 우리에게 익숙한 예술작품, 인문학적인 이야기 등을 포함시켜

좀 더 우리에게 몸의 구조에 대해 쉽게 설명해주고, 더 나아가서 전체적인 몸의 지도를 그릴 수 있는 방법을 알려주고 있다.

이 책의 원래 제목은 <해부학-인체의 문화사>이다. 본 제목에서 알 수 있듯이 우리 몸을 해부하며 그 자리에 문화적 요소를 덧대고

있는 어려운 듯 보이지만 어렵지 않은 인문학 도서인

이 책은 <메스를 든 인문학> 이다.