-

-

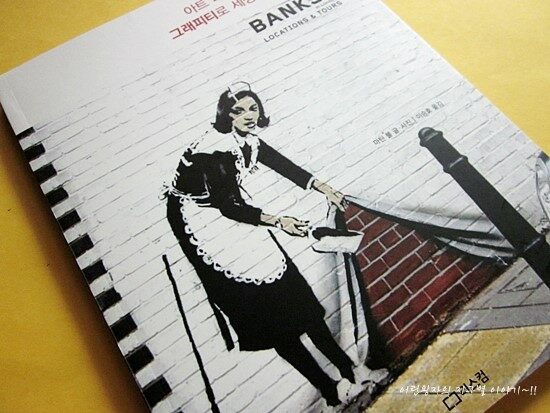

아트 테러리스트 뱅크시, 그래피티로 세상에 저항하다

마틴 불 글.사진, 이승호 옮김 / 리스컴 / 2013년 8월

평점 :

절판

피카소, 고흐, 고갱, 미켈란젤로, 레오나르도 다빈치 등등의 예술가는 알아도 '뱅크시'라고 하면 아시는분이 계실까요?

뱅크시는 현재 그래피티로 활동을 하는 예술가입니다.

제가 뱅크시를 알게 된것도 얼마전입니다.

그의 작품을 보면서 캔버스가 아니라 거리로 나와서 벽에다가 그릴수도 있구나!라는 생각을 하게 됐습니다.

그래피티란 벽이나 그밖의 화면에 낙서처럼 긁거나 스프레이 페인트를 이용해 그리는 그림을 말합니다.

유럽에서는 이미 그래피티를 예술로 받아들이고 있습니다.

처음엔 스프레이를 이용한 낙서로 시작했지만, 점점 메시지를 담은 예술로 승화 됐다고 합니다.

저 또한 그래피티하면 낙서라는 개념이 가장 컸습니다.

원색의 스프레이로 커다랗게 글을 쓰거나 도안을 그려넣는 그래피티만 봐왔으니까요.

하지만, 뱅크시의 작품을 보고서 그래피티의 진정한 예술성을 느끼게 되는 계기가 되었습니다.

많은 아티스트중에 제 눈에 띤 사람이 바로 뱅크시입니다.

루브르와 대영박물관에 자신의 작품을 게릴라 전시를 하기도 하고,

체포한 팔레스타인 테러리스트들을 격리시키기 위해 이스라엘이 쌓은 거대한 장벽에 평화의 염원을 담은

벽화를 그리는 등 저항적인 작품 활동을 펼치는 세계적인 그래피티 아티스트 뱅크시입니다.

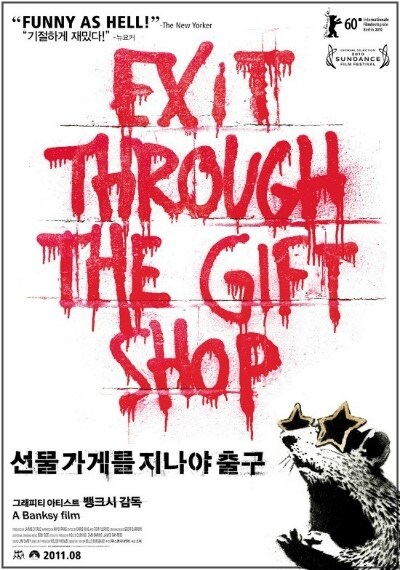

자신의 신분을 철저히 숨기는 것으로 유명한 그가 거리 미술 다큐 감독을 꿈꾸는 괴짜 티에리의 카메라에

포착되며 영화를 만들게 되는데, 결국 뱅크시 주연이 아닌 티에리 주연의 영화가 나오게 됩니다.

뱅크시는 절대로 얼굴을 보이지 않습니다.

얼굴이 알려지게 되면 거리에서 마음 놓고 작품 활동을 하기 어렵기 때문이라고 합니다.

이렇게 신비주의를 유지하기 때문에 그의 이름 앞에는 저항이라는 수식어가 따라 다니는것 같습니다.

가끔씩 후드티를 입고 언론 인터뷰를 하기도 한다고 합니다.

뱅크시 얼굴을 볼려고 아무리 뚫어져라 사진을 쳐다봐도 아무것도 보이지가 않네요.

작가 마틴 불은 런던을 기반으로 활동하는 거리 아트의 열성팬이자 큐레이터, 기획자, 포토그래퍼입니다.

마틴 불은 이 책을 통해 뱅크시는 누구이고, 뱅크시 열풍이 왜 일어났는지,

거리 예술과 그래피티의 차이점은 무엇인지 등을 어려운 말을 섞어가며 설명해 주지 않습니다.

그는 거리를 돌아다니며 자신이 찍은 뱅크시의 작품들을 보여줄 뿐이며 모든 판단은 독자의 몫으로 남겨둡니다.

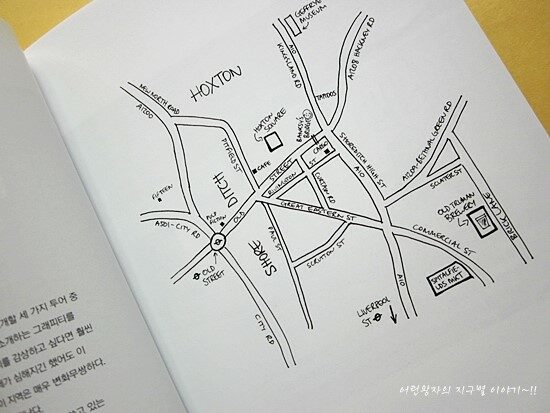

이 책은 런던 시내 곳곳에 있는 뱅크시의 작품을 찾아 볼 수 있는 투어 가이드북의 기능을 하고 있습니다.

작품마다 주소가 나와 있어서 뱅크시의 작품을 직접 보러 갈 수 있게 가이드를 해줍니다.

뱅크시의 작품은 유명한 대영 박물관에 전시되어 있는게 아니라 거리 곳곳의 벽에 그려져 있기 때문에

그의 그림을 보기 위해선 거리를 찾아 다녀야 하는 겁니다.

난 이렇게 거리 곳곳에 그의 작품이 그려져 있어어 뱅크시의 작품이 좋습니다.

꽉 막힌 공간에 전시되어 있는게 아니라 이렇게 지나다니며 사람들과 함께 호흡 할 수 있는 그림이기 때문입니다.

그런데, 안타깝게 시간이 흐르다 보면 작품이 지워지거나 없어지기 때문에 책속에 있는 작품중에서도

사라진 작품이 등장을 합니다.

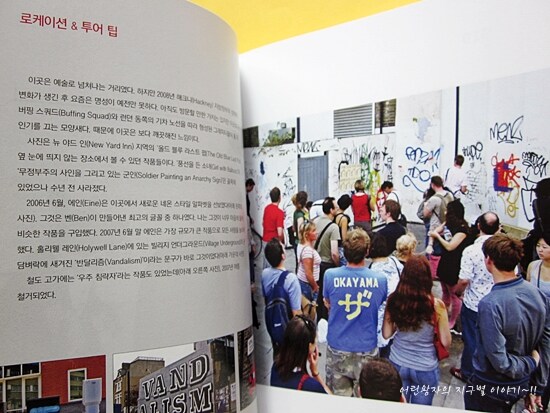

투어하는 사람들의 모습입니다.

저도 이들 틈에 껴서 뱅크시의 작품을 보고 싶습니다.

저희 아들은 런던에 가기를 소망하는데, 그 이유는 빅벤과 런던아이를 보기 위해서라고 하네요.

전 뱅크시의 작품을이 보고 싶어서 런던에 꼭 가보고 싶습니다.

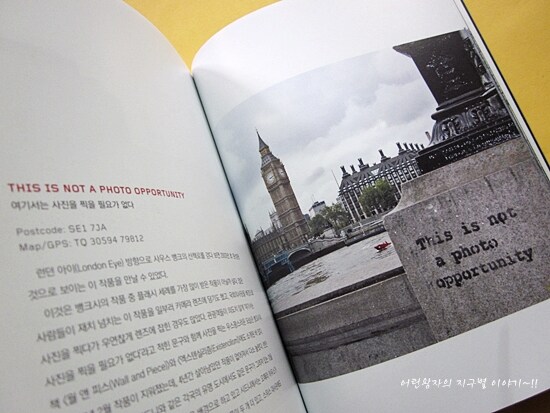

This is not a photo opportunity - 여기서는 사진을 찍을 필요가

없다

이 말과는 반대로 가장 많이 플래시 세례를 받은 작품이라고 합니다.

많은 사람들이 재치 넘치는 이 작품을 일부러 카메라 렌즈에 담기도 했고,

우연찮게 렌즈에 잡힌 경우도 많았다고 합니다.

이 작품을 배경으로 사진을 찍을려고 했는데, 2007년 2월에 작품이 지워졌다고 합니다.

아쉬움이 남는 뱅크시의 작품입니다.

작품은 저를 기다려 주지 않는것 같습니다.

제가 찾아 가지 않는 한 볼 수가 없네요.

이게 그래피티의 매력이 아닐까 하는 생각도 들게 됩니다.

작품을 통해서 아쉬움과 그리움이 남는 경험을 하게 되는것 말이에요.

뱅크시의 작품엔 쥐가 대거 등장을 합니다.

쥐라는 말만 들어도 끔찍하게 싫은데,

이상하게 뱅크시의 작품에 등장하는 쥐들은 하나의 인격체로 받아들여 집니다.

우산을 든 쥐, 레드 카펫의 쥐, 파파라치 쥐, 화려한 쥐, 갱스터 쥐, 플래카드를 든 쥐, 마이크를 든 쥐 등

정말 많은 쥐들의 그림이 있습니다.

그런데, 아쉽게 시간이 지나면 자연적으로 그림이 지워지기도 하고,

누군가 판매를 목적으로 벽체 떼어내기도 하고,

건물의 재건축으로 페인트 칠을 하면서 사라지기도 하고,

동료 그래피스트들에 의해서 덧칠이 되거나 훼손이 된다고 합니다.

그래서 뱅크시 작품의 투어북이며 가이드북이었던 이 책이 투어북의 기능이 점점 축소되고 있는겁니다.

뱅크시의 사라져 가는 작품에 아쉬운 마음이 한가득 드네요.

거리를 산책하다가 뱅크시의 작품을 만나는 행운을 얻는다면 어떤 기분이 들까요?

그런데, 일부에서는 작품을 벽에서 떼어내서 경매에 붙인다고 합니다.

거리의 작품은 거리에 남아 있어야 하는게 맞는데 말입니다.

뱅크시 자신도 대영박물관에 작품이 걸리길 바랬다면 절대로 벽에다 그림을 그리지 않았을거라는 생각이 듭니다.

그래피티 작품이 있어야 할곳은 거리이기 때문입니다.

거리에 있을때 작품의 메시지도 더욱 눈부시게 빛을 발하게 됩니다.

"그래피티 예술은 지자체의 공무원들과 작품 위에 낙서를 일삼는 아이들로 인해 생존에 어려움을 겪고

있다.

예술품 펀드 매니저들이 작품을 떼어내 벽난로 옆에 걸어 놓는 것은 말도 안 된다.

거리의 예술이 거리에 남아 있기 위해서는 모두의 협조가 필요하다.

처음부터 판매를 목적으로 창조된 작품을 제외하고는 누구에게도 거리 예술 작품을 사지 않았으면

좋겠다."

뱅크시의 <이브닝 스탠다드>와의 인터뷰중에서...

거리의 예술이라고 별거아닐거라고 생각하시던 분들이 많으실것 같습니다.

저 또한 그래피티는 분사기를 가지고 벽에 낙서를 하는 정도로만 알고 있었으니까요.

아트 테러리스트 뱅크시를 통해서 그래피티의 예술성을 재발견하는 계기가 됐습니다.

그 어떤 예술작품에도 뒤지지 않는 그래피티의 작품성에 놀라울 뿐입니다.

앞으로 전 그래피티 작품에 더욱 관심이 많이 생길 것 같습니다.

뱅크시가 감독한 영화 <선물가게를 지나야 출구>를 찾아서 주말을 보낼 생각입니다.

어떤 내용이 담겨져 있을지 기대가 크네요.

거리의 예술은 거리에 남아 있어야

한다.