-

-

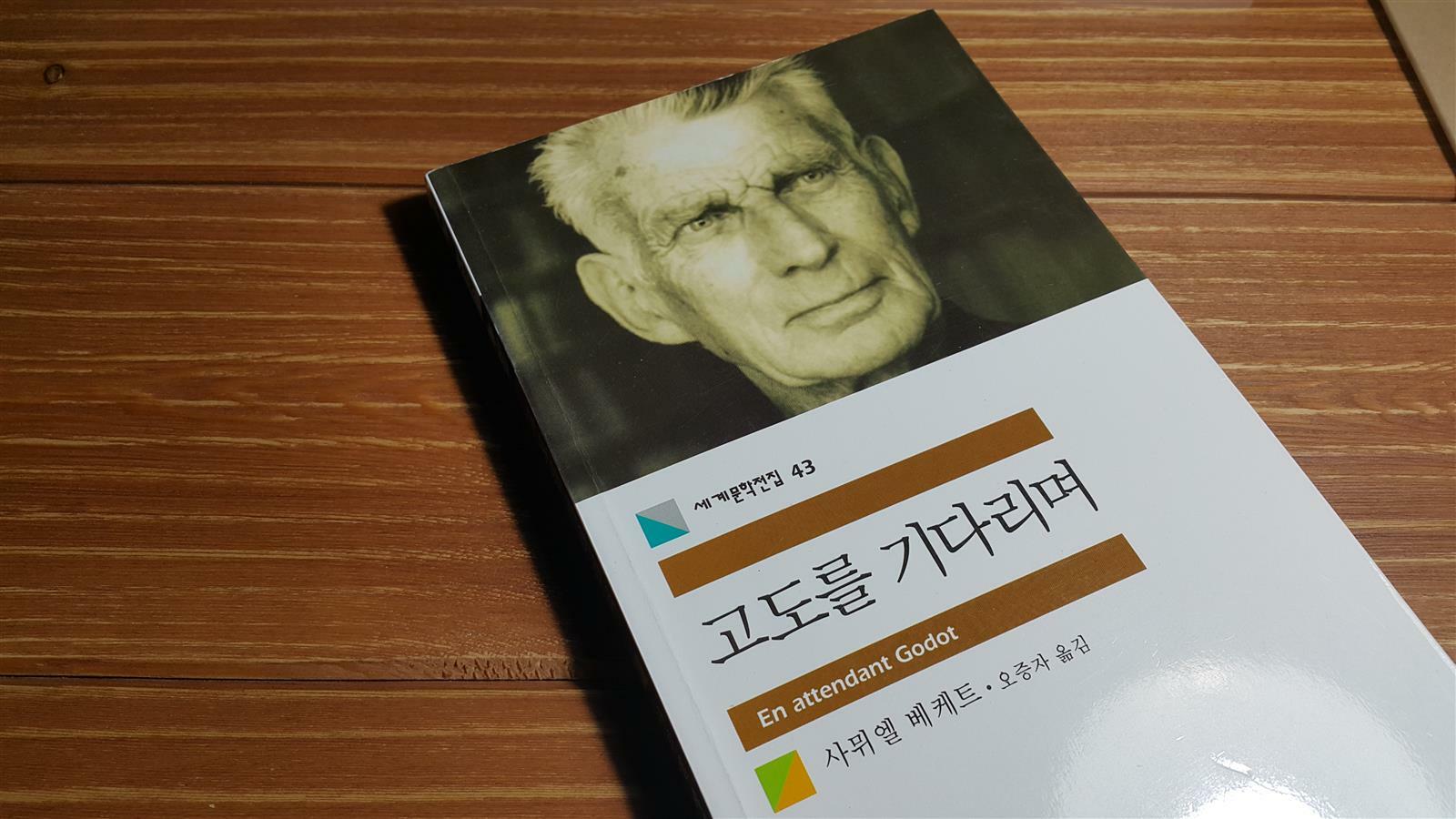

고도를 기다리며 ㅣ 민음사 세계문학전집 43

사무엘 베케트 지음, 오증자 옮김 / 민음사 / 2000년 11월

평점 :

시간의 이동도, 공간의 이동도 없는 그들의 이야기. 읽으면서 분명 나중에 반전이 있을 거야, 고도라는 사람이 나타나서 무언가 새로운 이야기를 진행시킬 거야라는 기대를 하였지만, 점점 줄어드는 책장수와 함께 그저 그렇게 끝이 나버렸다. 솔직하게 왜 이 작품이 노벨 문학상을 수상하게 되었는지 이해할 수 없다. 하지만 어떤 작품이든 서사를 가지고 있었어야 했고, 기승전결을 통한 마무리를 가졌어야 했던 작품세계 속에서 자신만의 새로운 방식으로 연출을 시도한 점에서 높은 점수를 받지 않았나 싶다. 모더니즘과 포스트모더니즘의 경계에서 포스트모더니즘으로의 시작을 알리는 작품이라고 봐도 무방할 듯하다.

베케트도 초연 때 연출자 알랭 슈나이더와의 인터뷰에서 고도가 누구이며 무엇을 의미하느냐고 물었을 때 “내가 그걸 알았더라면 작품 속에 썼을 것” 이라고 얘기했듯이, 고도라는 존재는 알 수 없다. 교도소에서 연출되었을 때는 신이다, 빵이다, 희망이라고 수감자들은 얘기했다고 한다.

이들은 고도를 기다리기만 하지, 직접 찾으러 가던지, 다른 방법을 찾던지 등 행동하지는 않는다. 하지만 끊임없이 말하기를 멈추지는 않는다. 작가는 그렇게 이 삶의 허무함을 표현하려고 애썼던 것일까? 수 없이 많은 인간들이 태어나면서부터 고통을 받기 시작하고, 그런 고통에서 벗어나는 유일한 방법은 죽음이라 생각하는. 그렇기 때문에 가장 행복한 삶은 태어나지 않는 것이라 생각하는. 이 삶을 살아가다보면 무엇인가가 일어날 것이고 나타날 것이라 생각하지만, 결국 그런 것은 나타나지 않고 우리 앞에 기다리는 것은 죽음만이 있을 테니 아등바등 열심히 살 필요 없다. ‘그냥 사는 대로 살아라. 그냥 생각나는 대로 지껄이고, 순간만을 즐기면서 그냥 살아가면 되는 것이다. ‘라고 표현하고 싶었던 것일까? 아니면 자신들에게 희망을 주고 해방을 시켜줄 것이라 믿는 잘 알지도, 알 수도 없는 고도를 기다리지 말고, 그냥 자신이 무엇인지 알기 위해 스스로에게 더욱 집중해야 한다고 말하고 싶었던 것일까? 그런 존재의 부조리함, 역사의 무질서함, 인류의 무능함을 이 극의 전개방식과 인물들의 대사를 통해서 전달하고 싶었던 것일까?

이 작품은 연극으로 아주 큰 호평을 받았다고 한다. 이야기의 힘을 가지지 못한 이 극본이 왜 연출되었을 때 큰 호평을 받았을 까라는 부분도 함께 생각하고 고민해볼 필요가 있다. 우리는 언제나 이야기의 힘에 집중했었다. 하지만 그 이야기라는 형식마저도 파괴해버리는 현대 해체주의의 모습을 보게 되며, 관객들은 무대 위에서 연출되는 배우들의 우스꽝스러운 모습들에 집중하게 되며, 그 곳에서 즐거움을 찾는다. 그리곤 좋은 작품이었다고 호평하며 알린다. 개그콘서트와 같은 현대 스탠딩 코미디와도 그 맥락을 같이 한다. 심형래, 김형곤의 「유머일번지」와는 다르다. 요즘의 「개그콘서트」와 비슷하다 볼 수 있다. 90년대의 애절한 가사가 일품이었던 발라드와는 다르다. 반복된 리듬과 가사, 포인트 안무로 우리를 사로잡는 아이돌의 후크송 음악과 비슷하다. 무엇이 옳다 그르다 할 순 없지만, 나에겐 채워진 그 무엇인가가 더욱 매력적으로 다가온다.