-

-

즐거운 남의 집 - 전월세의 기쁨과 슬픔

이윤석.김정민 지음 / 다산북스 / 2024년 2월

평점 :

즐거운 남의 집

전월세의 기쁨과 슬픔

작가 이윤석·김정민

출판사 다산북스

"그래도 반 씩 내면서, 돈을 좀 모으는 게 낫지 않아?"

재작년에 혼자 살겠다고 호기롭게 선언한 내게 친누나가 말했다. MBTI 유형 중 내향형 성향이 90퍼센트가 넘는 나는 군 전역 이후 5년을 누나와 살아오면서 '내 공간'에 집착하기 시작한 것 같다. 자명한 경제 논리에 이렇다 할 항변은 없고, '신경 끄기의 기술'같은 책이 나에게 효과가 있을 리 만무하다. 그래도 꿋꿋이 자유라는 거창한 이유를 갖고 나와 지금은 혼자 사는 중이다.

스무 살 이래로 줄곧 자취생활을 해온 나는 제대로 자취생활을 했다고 말하기에는 어쩐지 민망한 구석이 많다. 친구들이 놀러 오는 일이 잦았던 내 집은 '은밀한 놀이터'내지는 '아지트'의 작당모의 개념이 더 가까운 구석의 공간이었다. 정육점에서 고기를 사 들도 와 구워 먹고, 노트북을 들고 와 초소형 PC방을 꾸리는가 하면, 굳이 여기서 잠을 잔다. 으.. 그땐 어떻게 지냈었는지, 고개를 젓는다. 그만큼 꾸미고 꾸리는 일은 뒷전이었던 자취방은 건축학과 학생의 집이라고 하기엔 좀 부끄러운 모양새를 가졌었다.

아지트를 시작으로 누나와 함께 살아온 집을 거쳐 지금은 성북구로 넘어와 이제는 좀 '집'이라고 말할 수 있는 월세방에 혼자 살아온 지 1년이 조금 넘었다. 이 규모를 '방'이라고 해야 하는 게 맞는지, '집'이라고 부를 수 있는 것인지, '방 같은 집'인 것인지는 모르겠으나 아마 사회적 시선을 의식한 내 자격지심 같은 것이라고 생각이 드는데, 어찌 되었건 부엌 있고 화장실 있고 침대 들어가고 옷장 있고 창문 있으니 집이라고 말해야겠다.

―---

내 얘기를 더 하려다가, 책을 소개하는 글인데 주야장천 궁금하지도 않은 네 얘기를 왜 이렇게 해대냐는 시선을 의식하고 구분선으로 내 의식도 구분한다. 나름 만족도 높게 살고 있는 현 월셋집에 대한 내 생각을 올해 한 시점을 꼬집어 정리해 보면 좋겠다는 생각을 한다. 어쨌든 서론이 길었다.

어떤 경로로 알게 된 책인지 정확히 모르겠는데, 아마도 인스타그램 광고에서 본 것 같다. 웃픈 오타 같은 제목과 책 소개 영상 및 작가의 팟캐스트 인터뷰를 듣고, 앞으로 한참 전월세를 전전긍긍하며 살아갈 운명인 내게 흥미로운 글이 되겠다 싶어 구매했다. 책은 저번 달인 2월 20일에 나왔다. 지금 구매해서 읽는 분들은 아마 초창기 멤버쯤으로 될 수 있지 않을까 싶다.

저자인 건축가 두 명은 각자가 전월세 거주자들을 인터뷰한 내용들을 적었다. 두 작가의 글의 분위기가 달라서 챕터마다 누가 쓴 챕터인지 보고 반복적인 의식전환으로 글을 읽는 맛이 있었다. 두 작가의 나이가 93년생인 내 나이대에서 크게 벗어나지 않아 내적 친밀감으로 책을 들었는데, 두 분의 글솜씨가 저 나이가 맞나 싶을 정도로 훌륭해서 적잖은 부러움을 갖고 읽었다.

인상 깊은 구절과 주제들이 있어서 책장 귀퉁이를 많이 접었다. 이를 소개해 본다.

―---

//

나는 깔끔함의 탈을 쓴 무난함을 경계하고 있다. 무난함은 평균이라는 개념을 만들고, 그 개념은 우리를 수동적으로 만들기 때문이다. 조금 더 해보고 싶을 때 고민하게 만들고, 다른 방향으로 가보고 싶을 때 멈칫하게 만든다. 무심히 쓰는 단어들이 몸과 마음의 활동 반경을 조용하게 제어한다.

…

깔끔함은 이제 하나의 선택지이자 도구로 남겨두고 싶다. 내가 만든 적 없는 공간의 지박령을 물리칠 때 쓰는 응급처치 용구다. 쓰고 버린다.

본 책 39p, 「체리지옥, 화이트 천국」챕터 중에서

//

'쓰고 버린다'는 체념적 말이 많은 경험을 채에 거르고 걸러 정수만 남긴 말 같아서 깊다. 평소에 ‘바탕은 최대한 화이트 톤에, 포인트 가구 몇 개만' 같은 말을 하도 많이 들어와서, 이 말이 이제는 왼손잡이를 나무라는 옛 시대 어른 같다. 그래서인지 요즘엔 강렬한 색채를 조화롭게 사용하는 인테리어 웹페이지를 보면 북마크에 저장하기 바쁘다. 다양한 채색의 두려움을 ‘미니멀리즘’으로 가장하려는 내 모습이 썩 맘에 들지 않아서, 무채색으로 가득 찬 내 옷장부터 바꾸려 하건만 말처럼 쉽지가 않다. ‘깔끔함’이라는 걸 키친타월처럼 쓰고 미련 없이 구겨서 버릴 수 있는 날이 내게는 언제 다가올까. 깔끔함(평균)을 기준으로 세워진 내 집을 벗어나기란 상상하기 어렵다.

//

뉴스에서는 매일 20, 30대가 재테크로 집을 사는 얘기만 나오고, 예능 프로그램에서는 연예인들의 한강 뷰 아파트를 보여주며 성공했다는 표현을 썼다. 내 선택이 값어치 있다고 생각하기 어려웠다. 내가 사는 모습이 살짝 부끄럽다고 생각하던 시기도 있었다. 회사 근처에 얻은 월세 50만 원짜리 집은 나의 최선이었다. 부모님이 2천만 원을 마련해 줘서 보증금으로 쓰고, 내가 처음으로 벌기 시작한 돈으로 월세를 내야 했다. 통근 시간을 최대한 줄여 나만의 저녁 시간을 갖고 싶어서 회사 근처에 집을 구했다. 내가 절약한 시간으로 만든 일상은 50만 원과 교환할 만한 가치가 있다고 생각했다. 그런데 내가 사는 방식을 두고 어떤 이는 길바닥에 돈을 뿌린다고 하고, 어떤 이는 월세로 사는 게 집주인에게만 좋은 짓이라 말했다.

본 책 64p, 「내 집이 싫다」챕터 중에서

//

이건 인상 깊다기보단, 내 얘기 같아서 접었다. 이제 '진짜 내 공간'이라고 말할 수 있는 기분이 주는 치기 어린 설렘이 한 몫 했겠지만, 조금 무리를 해서 나-ㅁ의 집을 꾸몄다. 훗날 가져가지도 못할 것임을 알면서도 교체하고 사들이는 탓에 다들 결국 남 좋은 일 한다는 잔소리만 했다. 월세로 사는 일이 물건을 빌리고 대여비를 지불하는 것 그 이상 이하도 아니라고 생각하는데, 자꾸만 남들은 월세를 돈 버리는 일이라고 얘기했다. 집을 꾸미는 일이 적어도 2년을 살아갈 나에게는 쾌적한 일상을 제공하는 일 일 테니 소비의 가치가 있다고 생각했다. 집에 들어가자마자 보이는 빨간색으로 뒤덮인 싱크대 상하부장은 내게 지속적인 데미지를 입혔을 것이고, 녹이 잔뜩 슨 수전은 매번 내 신경도 같이 녹슬게 했을 것이다. 오래된 에어컨은 틀 때마다 나의 폐 내부를 연상케 할 것이었다. 나는 고친 크고 작은 일들이 지금까지도 잘 한 일들이었다고 생각하고 있다.

일관성에서 벗어나는 얘기지만, 내가 가진 어떤 괴팍한 필터 없이 살아가는 사람들을 보면 가끔 내가 우스꽝스러워질 때가 있다. 무슨 조명이며 어떤 샤워기인지 무슨 책상 어디 의자.. 그 쓰임새가 사용자에게 명확하고 편하면 그만일 것을 모든 걸 구리다, 예쁘다로 급을 매기려는 가벼운 마음은 사람을 거만하게 만들었다. 적당히 타협하고 살아갈 일들을 굳이 더 연구해 보려고 하는 마음. 적당한 것들을 적당하지 않다고 보려고 하는 게 일종의 교양인가 싶다가도, 그것 또한 내적 차별을 만들어내는 프레임인 것 같다는 가식적인 생각들. 이러한 어설픈 생각의 어쭙잖은 실천으로, 다른 사람의 집에 방문했을 때 행하는 섣부른 판단을 금하려 노력한다. 나는 이렇게 할지언정, 남은 그렇지 않은 것. 내 공간을 꾸며가는 일도 절반은 성찰이다.

―---

책이 읽기 쉽다. 그렇다고 내용이 가벼운 것은 아니다. 책에 나오는 일상에 대한 잔잔한 말들이 2030 세대가 겪는 당장의 현실이라 단순한 희극으로 넘길 수 없는 말들이다. 책이 무조건적인 위로와 응원의 글을 담고 있는 것은 아니다. 이런 모양, 저런 모양으로 살아가는 동시대 동료들을 보면서 그래도 ‘전월세’가 그 단어만큼이나 숨 막히게 규정되는 주거형태는 아니라는 생각을 한다. 마지막 에필로그에 김정민 작가가 남기는 글을 소개하면서 글을 마친다.

//

집에 대한 수많은 이야기가 있다. 때로는 부동산의 가치로, 때로는 개인의 지위로 말해지기도 한다. 혹은 건물 그 자체로 말해지기도 한다. 이 많은 이야기 중, 이 책에 쓰인 집에 대한 이야기는 언뜻 잔인한 낙관처럼 보일 수도 있다. 잔인한 낙관은 결국에 가닿지 못하는 곳에 대한 이야기다. 그럼에도 나는 이에 대해 한 번 더 낙관하고자 한다. 잔인한 낙관에 대해 다시 한번 낙관함으로써 일종의 주류 사회 버전으로 쓰인 행복의 대본, 그 옆에서 새로운 대본을 써보고자 한다. 물리적인 집은 옮겨 가더라도 단단하게 지어진 집은 그 안에 있을 것이라는 믿음으로 글을 마무리한다.

본 책 229p, 「에필로그」중에서

//

―---

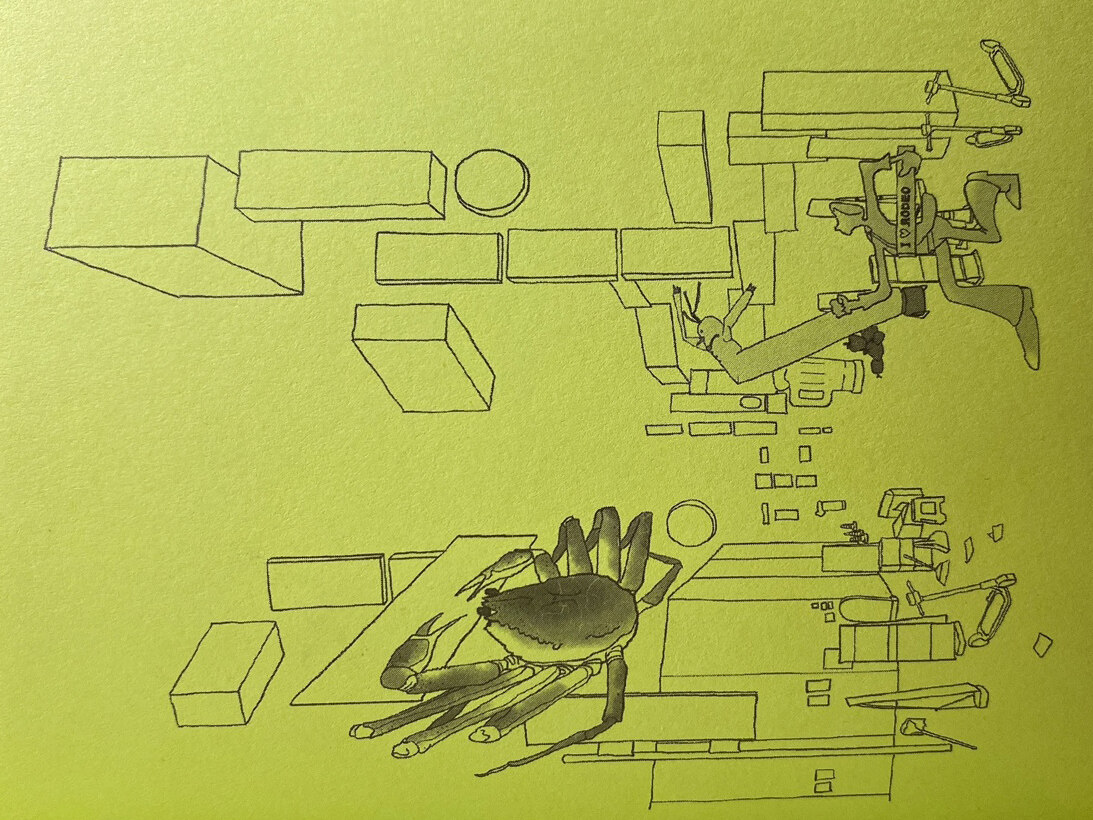

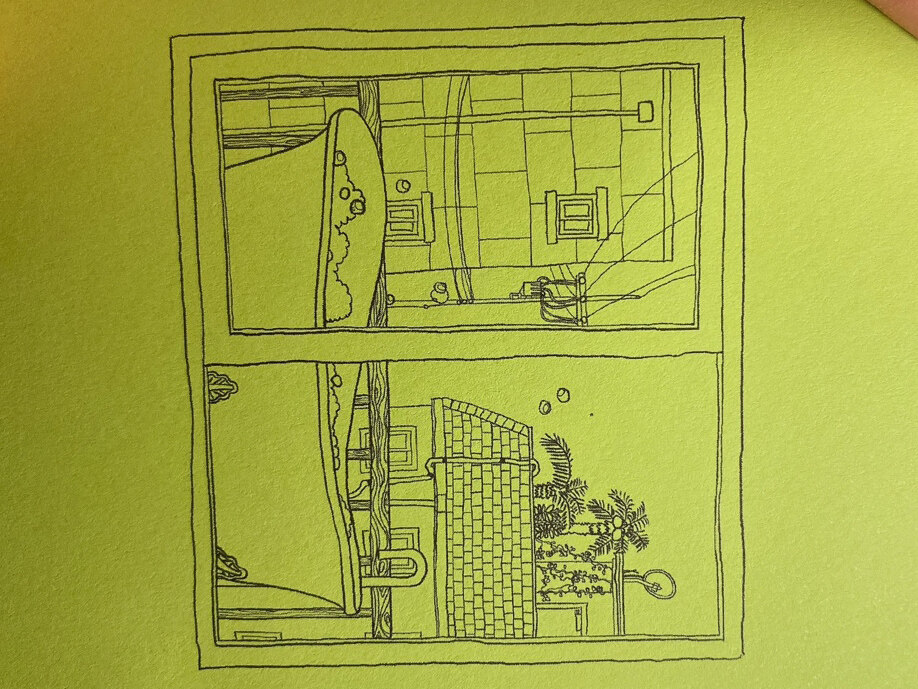

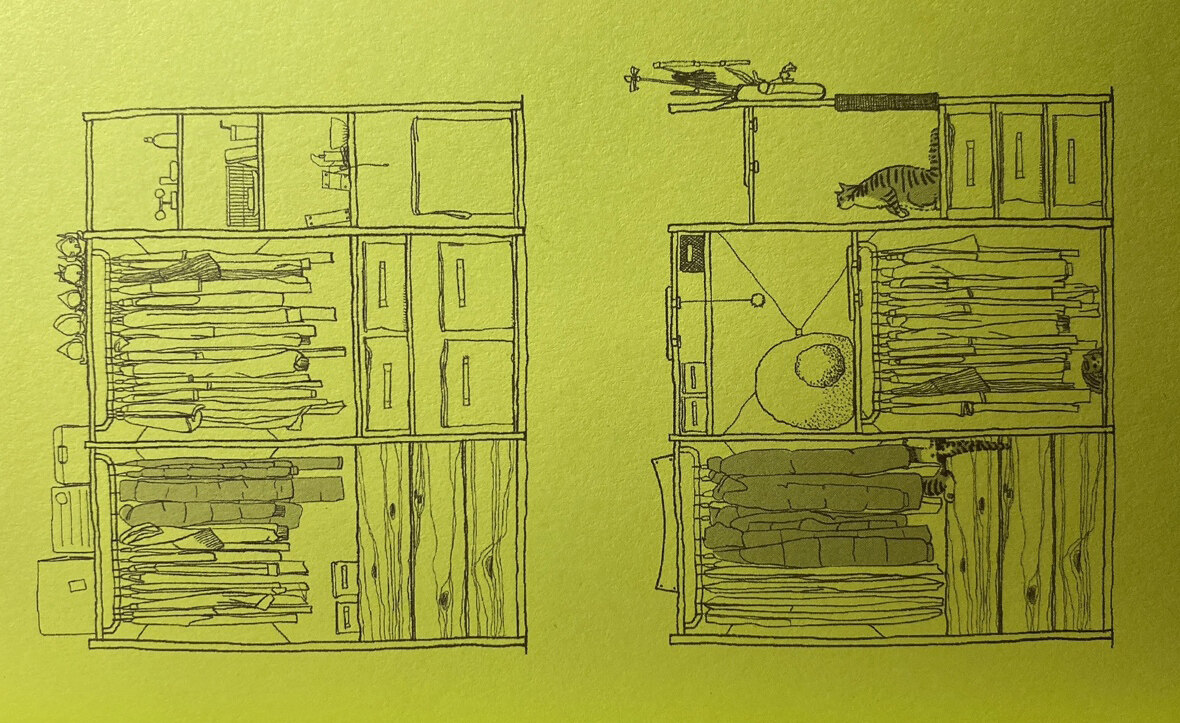

책 중간중간 박혀있는 삽화들

역시 '선'으로 돈을 버는 사람들답다.