-

-

경옥 ㅣ 한솔 마음씨앗 그림책 110

이명환 지음 / 한솔수북 / 2022년 4월

평점 :

이명환 작가의 <미장이>를 좋아한다. 네모 타일 하나로 부터 연결되는 아버지의 이야기가 나의 아버지, 나의 가족의 추억을 떠올리게 하는 마력이 있다. 그래서 더 기대하게 되었던 그림책 <경옥>, 이번엔 '어머니' 이야기다. 오일 파스텔의 그림이 어린 시절 '그림 일기장'을 넘겨보는 느낌이 들게 한다.

아버지 이야기에 '미장이'라는 제목이 붙여진 것과 달리 어머니 이야기의 제목은 '경옥'이다. 그것도 마치 대문에 걸리는 문패처럼 책 중앙에 이름이 새겨져 있다. '~댁', '누구 엄마'로 살아갔을, 살아갈 세상의 수많은 어머니를 대신하여 이름을 선물해 주는 의미가 담겨 있지 않을까?

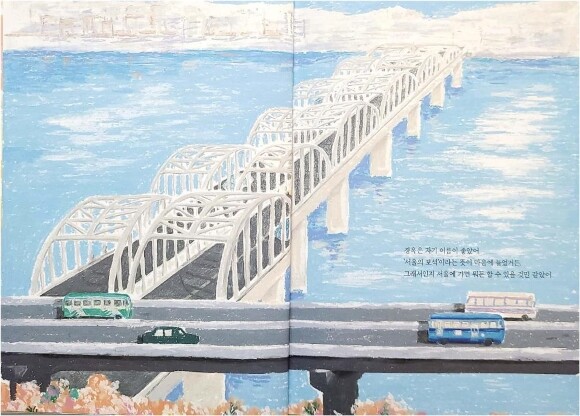

경옥은 자기 이름이 좋았어.

'서울의 보석' 이라는 뜻이 마음에 들었거든

그래서인지 서울에 가면 뭐든 할 수 있을 것만 같았어.

경옥은 자신의 이름처럼 부푼 꿈을 안고 꽃 같은 나이 열아홉에 서울로 향한다. 그 시절 꿈을 안고 서울을 찾은 젊은 여성에게 허락된 것들은 어떤 것들이었을까? 보따리를 안고 내린 서울역에서 경옥의 뒤로 지나가는 버스와 버스에 위태롭게 매달린 버스 안내양의 모습을 통해 그 시절 상경한 여성이 선택할 수 있는 삶을 살짝 엿볼 수 있다.

미싱일을 하는 경옥, 어린 몸으로 고된 일을 감당하게 했던 힘은 무엇으로부터 나왔을까 묻고 싶어진다.

이 장면에서 올해 1월, <미싱타는 여자들> 다큐멘터리 영화가 떠올랐다. 1970년대 평화시장에서 '공순이'로 불렸던 그녀들이 40년이 지나 한 자리에 모여 과거를 마주한다. '노동교실'에서 배움에 눈을 뜬 댓가로 아픈 성장통을 겪어야만 했던 그녀들의 이야기에 가슴이 먹먹했었다. 영화 속주인공들이 젊은 시절의 자신들의 사진 속 얼굴을 쓰다듬던 손길, 내 손도 그 위에 포개어 '잘 버텼다고, 장하다'고 이야해 주고 싶었다. 그녀들이 함께 부르는 '흔들리지 않게'라는 노래는 영화를 본 이후로 자주 듣게 된다. 들을 때마다 뭉클거리는 감정이 어김없이 생긴다.

미싱 고장에서 자리를 잡을 무렵 백마탄 왕자님을 만났어.

미장이였는데, 성실하고 손재주도 좋아보였지.

경옥이 고된 노동만 하지 않아서 다행이다. 밤벚꽃놀이를 즐기며, 핑크빛 연애도 했으니 말이다.

이 장면과 닮은 그림책 속 또 다른 장면 ! 어머니, 아버지의 만남은 둘째 아들의 삶에서 다시 재현된다. 돌이켜보면 우리가 살아가는 삶의 장면 장면은 참 많이도 닮았다. '우리 엄마의 삶을 내가 살고 있고, 나의 삶을 내 딸이 또 살게 되겠지....' 그런게 우리 삶일 것이다.

두 사람은 사랑을 키워 결혼식을 올리고 끝동네 단칸방에서 살림을 시작한다. 서울의 삶은 그리 화려하지 않다. 가파른 언덕길의 다닥다닥 붙은 집들을 보면 살림형편이 어떠했을지 짐작이 된다. 이런 형편에서는 이불이 장남감도 되어 주어야 한다. 그러면 어떠랴? 경옥은 행복하다. 그런 경옥과 함께 하는 아이들도 행복했을 것임이 틀림없다.

나의 어린 시절을 떠올려 보아도 그땐 수건 하나 머리 위에 또르르 말아 올려만 놓고도 공주님으로 쫜하고 순간 변신이 가능했다. 작디 작은 방은 동화 속 배경으로 충분했다. 달랑 수건 하나가 요즘 아이들의 겨울왕국 '엘사'의 하늘색 드레스 역할을 하고도 남음이 있었다. 그림 속 아이에게도 이불은 그 어느 것 못지않은 훌륭한 놀잇감이다. 누비 누비 솜이불이 정겹다.

가족의 삶의 터전은 남편의 고향으로 내려갔다 또 다시 서울로 돌아온다. 살면서 겪어야 할 어려운 난제들이 경옥에게도 어김없이 찾아온다. 쉴 새 없는 일은 경옥의 몸을 병들게 하고

하늘에서 색시꽃에게 물을 주고 있을게

란 말을 둘째 아들에게 남기고 가족을 떠난다. 그림책은 여기서 끝나지 않는다. 둘째 아들의 인생에 옥 같은 사람이 찾아온다. 그렇게 다시 아들의 삶 곳곳에 어머니, 이 시대 여인의 삶이 다시 찾아와 머문다.

표지의 두 여인의 마주보는 장면은 이 세상을 살아가는 모든 여성의 삶에 대한 응시이자 응원이 아닐까?

이명환 작가의 아버지 이야기에 이어 다시 찾아온 어머니 이야기...아련한 추억 선물을 이번에도 한아름 안겨준다. 지난 겨울 고향에 계신 아빠께서 자신이 살아온 이야기를 적었다면서 보내주신 손 글씨 글을 어느 오후...타이핑 한 적이 있다. 말로 전해질 수 없는 굴곡진 삶이 글에서는 고스란히 전해져 눈물이 주르륵 낫었다. 나의 부모님 시대를 겪은 어른들은 어찌 그리 힘겨웠던지...그 시절을 통과한 것만으로도 옆에 가만히 앉아 '토닥토닥' 위로해 드리고픈 맘이 든다. "고맙습니다." 라느라는 말과 함께...

아빠께서 전해 준 글을 가족의 추억이 담긴 사진들과 함께 고운 앨범책으로 엮으려고 한다. 미루어두었던 그 일을 서둘러야겠다.