사람과 사람 사이의 거리.

사람마다 그 기준과 거리에 따라 느끼는 느낌이 다르기 때문에 그 거리의 적정선을 잡기란 여간 힘든 일이 아니다. 늘 사람들과 친밀하게

부대끼며 지내던 예전보다 개인을 중시하며 고립되어 살아가는 요즘 같은 때에 더욱 그렇다.

"상대와 적절한 거리감을 유지하는 것은 나에게 미션과도 같다. 매우 어려운 일이나 꼭 해내야 하고 유지해야 하는 감수성이다. (중략) 가장

어려운 것은 '평범한' 관계다. 평범한 관계란 의무를 지지 않는 관계를 뜻한다. 하지만 나는 종종 스스로 의무를 지거나, 마땅한 의무를 방기하여

상대를 불편하게 하기도 한다. 게다가 '매우' 좋아하거나 싫어하는 사람에게조차 거리 조절에 실패하기도 한다. 그래서 때로 뻔뻔하고, 때로

무례하고, 때로 무심한 사람이 된다. 참 불편한 사람이었다."

- 오리진 002 에티켓, 작가의 말 가운데.

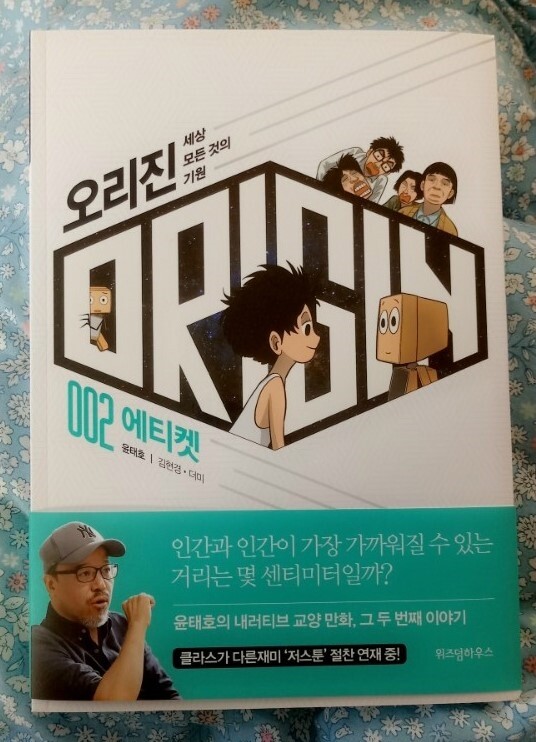

오늘은 교양만화 시리즈 중 그 두번째,

『세상의 모든 기원 오리진 002 에티켓』에 관한 이야기이다.

서두에도 운을 띄웠듯이, 오늘의 이야기는 사람과 사람 사이의 '거리'에 관한 이야기이다.

윤태호 작가님도 경험하셨듯이, 이 거리라는 녀석은 사람과 마주하며 살아갈 수 밖에 없는 사회에서 꼭 필요한 녀석이다.

더불어 눈치도 필수적으로 대동해야 하는 피곤한 녀석이기도 하다.

언젠가 어느 프로그램에서 이 거리에 대해 이야기하는 것을 지나가며 들은 적이 있다. 나는 그것에 크게 공감을 했었고, 누구나가 기준에 대해

어느정도 차이는 있겠지만 공감했을 것이라고 생각한다.

이 책에서는 프록시믹스(Proxemics, 근접학)으로 설명되고 있는 내용인데, 인류학자 에드워드 트위첼 홀(Edward Twitchell

Hall Jr.) 박사의 연구 내용을 보면 거리를 아래의 네 단계로 간단하게 정리해 볼 수 있다.

1. 공적인 거리 :

3.6m~7.5m. 낯선 사람이 3m 안으로 다가오려 하면 경각심을 느끼고 도피 반응을 보임.

2. 사회적 거리 : 1.2m~3m. 업무

처리나 회의 등 일반적인 사회 활동을 할 때 유지하는 거리.

3. 사적인 거리 : 45cm~1.2m. 친구, 익숙한 사람 또는 친지와 왕래할 때 유지하는 거리.

4. 친밀한 접촉 : 거리를 두지 않음. 절친한 사이.

이러한 거리의 차이는 상대와의 친밀도에 따라 달라진다. 상대가 친밀하게 느끼는 사람일수록 상대와의 거리가 가까워지며 그 기준에 맞는 상대가

적정거리 안으로 들어왔을 때에는 불쾌감이나 위협적인 느낌을 받지 않는다. 또한 상대에게 공격성향을 보이지 않는다.

이처럼 사람과 사람사이의 적정한 거리를 알아채는 것은 중요하며, 인간은 개인이면서 동시에 사회적인 동물이기 때문에 이 거리를 무시할 수

없는 것이다.

역설적이게도 인간은 거리가 가까우면 가까울수록 적정한 거리를 유지해야 하는 것 같다.

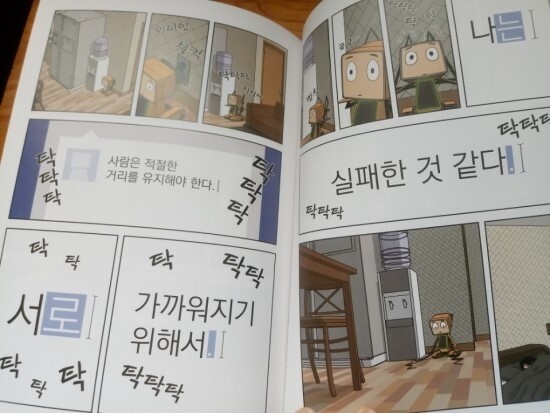

'사람은 적절한 거리를 유지해야 한다. 서로 가까워지기 위해서'

- 오리진 002 에티켓, p.166

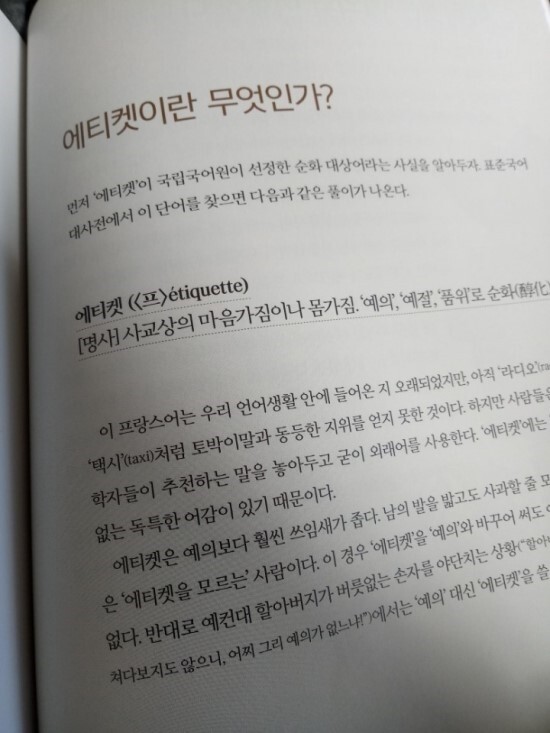

세상의 모든 기원, 오리진 002 에티켓 편에서는

'에티켓' 이라는 주제로 사람과 사람사이의 거리에 대해 우리에게 알려주고 있다.

또한 이 에티켓이 어떻게 변해왔는지 그리고 이 앞으로는 어떻게 변해갈 것인지, 에티켓의 역사와 미래에 대해서도 이야기 해주고 있다.

이 이야기를 읽고 있다보면 인간은 심플한 것 같으면서도 복잡하고, 간결한 것 같으면서도 미묘한 .... 함부로 정의 내리지 못할 존재인 것

같다.

사람과 사람사의 거리를 중시여기면서도 현대 사회에서는 그 거리를 존중받지 못하며 살아가고 있다. 그렇기 때문에 사람들은 늘 곤두서있는 것

같은 피곤함을 느끼게 되는지도 모르고, 거리를 신경쓰지 않아도 되는 누군가를 찾아헤매기도 하고, 종종 혼자만의 공간과 시간을 갖고 싶어하는지도

모르겠다.

< 위즈덤하우스에서 해당 도서를 제공받아 독서 후

작성한 주관적인 후기임을

알려드립니다. >