-

-

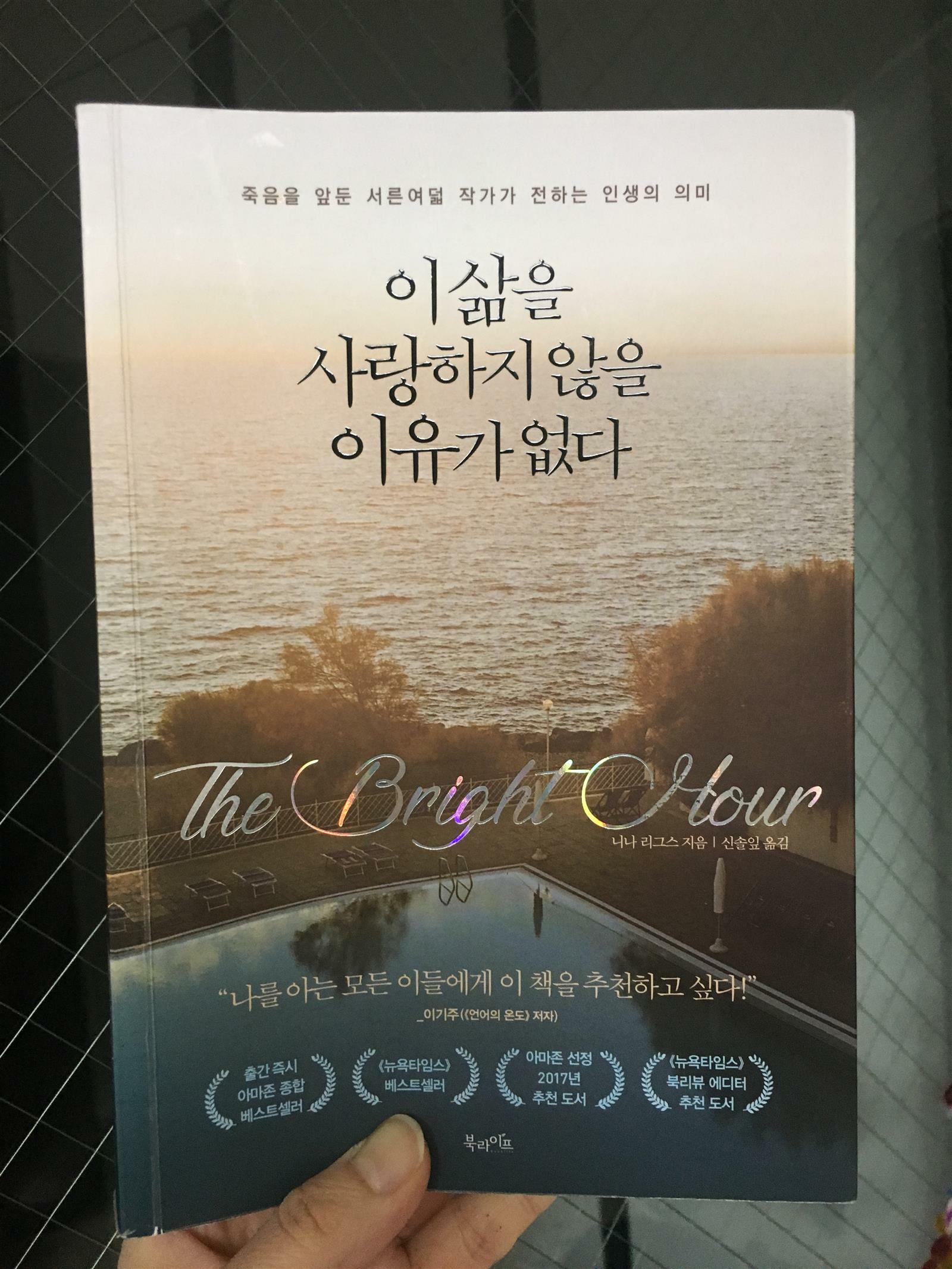

이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다 - 죽음을 앞둔 서른여덟 작가가 전하는 인생의 의미

니나 리그스 지음, 신솔잎 옮김 / 북라이프 / 2017년 11월

평점 :

절판

서른 여덟의 작가이자 죽음을 앞둔 말기 암환자 니나 그리스.

그녀가 마지막으로 집필한 [이 삶을 사랑하지 않을 이유가 없다]에는 슬픔보다는 유머가, 어둠보다는 밝은 빛이, 죽음보다는 찬란한 삶이 담겨 있다.

삶의 끝을 향해 가고 있지만 그녀의 유쾌하고, 낙관적인 성격이 글 속에 그대로 묻어나 책을 읽는 내내 웃음이 번졌다.

그러나 어린 두 아이의 엄마이자 사랑하는 남자의 아내이고, 혼자 남은 아빠의 딸이기에 그녀도 홀로 남겨진 시간엔 깊은 고통에 빠진다. 사랑하는 사람들과 조금 더 오래 있고 싶은 소망을 간직한 채...

"죽음은 그리 큰 일이 아냐."

이 책은 이렇게 시작한다. 죽음, 그건 별 거 아니라고. 죽음보다 끔찍한 일은 케케묵은 원한이나 자의식의 결여, 유머감각의 부재라고...

그녀는 말기 암환자이지만 죽음을 향해 살고 있지 않았다. 어떻게든 아름다운 삶 속에서 살아내고자 온 힘을 쏟는다.

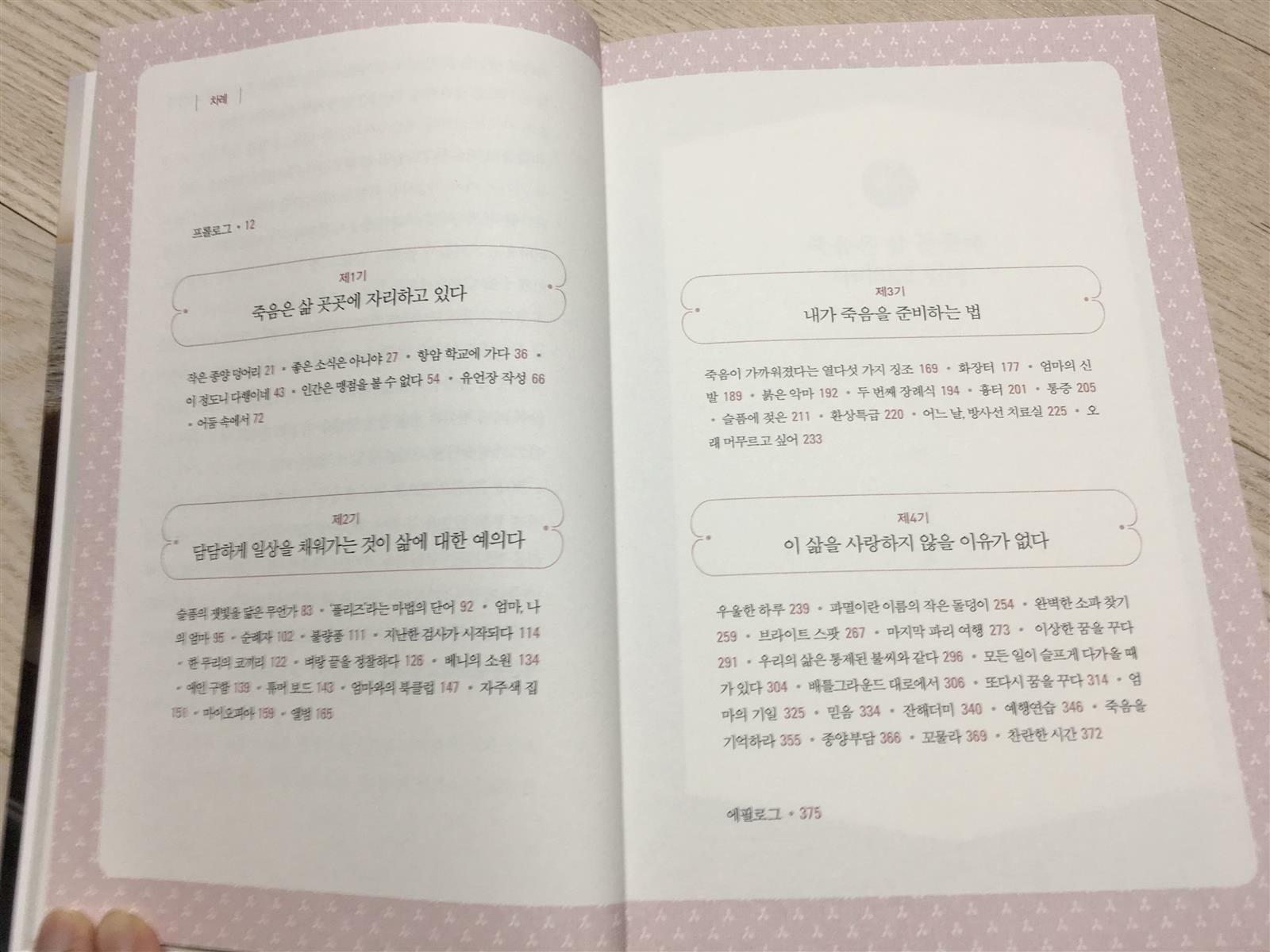

책의 목차를 보면 그녀의 생각을 읽을 수 있다.

제1장이 아닌 암환자를 뜻하는 제1기로 표현되어 있지만 제목과 소제목을 보면 '죽음은 담담하게, 삶은 희망적'으로 표현한다. 간혹 끔찍한 현실에 몸부림치고, 슬픔에 젖기도 하지만 그녀는 죽기 전까지 아름다운 시간을 보냈다.

작은 종양 덩어리

어느 따스한 햇살이 가득한 날, 그녀는 유방암을 선고받는다. 처음 검사받을 당시엔 작은 종양이었다.

그녀의 가족과 친척들 대다수가 암에 걸린 전력이 있었다. 그녀의 엄마도 암에 걸린지 8년 째다. 젊은 나이의 딸이 암에 걸린 사실을 알았을 때 엄마의 심정은 어땠을지... 그러나 그들의 대화는 절망적인 현실을 유머와 해학으로 바꿔 놓는다. 그들에게서 밝고, 긍정적인 에너지가 느껴졌다.

니나 리그스는 프랑스 철학자인 몽테뉴의 글을 떠올리며 삶을 성찰한다.

p.40

우리 눈 앞에서 매일같이 벌어지는 죽음을 어떻게 생각지 않을 수 있는가?

죽음이 찾아오지 않는 곳은 없다. 그로 인해 우리는 이상한 나라에 온 사람처럼 이리저리 고개를 돌리며 경계한다.

그녀의 고통스러운 항암치료를 견딜 수 있게 지탱해주는 사람은 그녀의 남편이었다. 대학 때 공동묘지에서 만난 인연으로 어린 나이에 결혼을 하고, 아이를 낳았다. 물질적으로 풍족하게 시작한 결혼생활은 아니었지만 그들의 사랑은 누구보다 깊고, 따뜻했다. 첫 아들이 병을 갖고 태어났을 때도, 당뇨병에 걸린 후에도 그들은 사랑으로 모든 상황을 극복해 나갔다.

암에 걸린 엄마도 그녀를 지켜주는 소중한 사람이었다. 안 보면 그립고, 만나면 싸우고, 다투는 우리 주변의 흔한 모녀 관계. 그러나 이제 엄마는 점점 기력이 쇠하고, 죽어가고 있었다. 자주색을 좋아했던 엄마는 죽음이 가까워졌을 때 오렌지 색이 제일 좋다고 말한다.

그러고보니 이 책의 표지도 오렌지 빛 하늘이 담겨 있다. 아침에 떠오르는 태양인지 저녁 노을인지 알 수 없지만 오렌지 빛이 아주 근사하다. 삶과 죽음도 이와 비슷하지 않을까.

그녀의 절친한 친구이자 똑같이 유방암에 걸린 지니도 그녀의 동반자이다. 여자로서 가슴을 잃고, 온 몸에 암이 전이되어 절망적인 상황이지만 그들의 유쾌한 대화는 삶을 희망적으로 바라보게 된다.

니나 리그스는 숨 쉬기 힘든 시간이 다가올 때까지 이 글을 썼다. 젊은 나이에 어린 아이들을 두고 가야하는 상황에서도 죽음을 담담하게 받아 들이기까지 그녀가 얼마나 노력했는지 느껴졌다.

마지막 챕터의 제목은 '찬란한 시간'이다. 모든 치료와 노력이 끝나고, 이제 어두운 죽음이 기다리는 시간들. 하지만 그녀는 이러한 삶도 사랑하지 않을 수 없다는 말을 남긴다. 죽음 앞에서도 당당하게 자신의 삶을 살아간 사람. 남아 있는 사람들에게 소중한 가르침을 남긴 그녀는 겨울 아침, 아름다운 삶을 마쳤다.

p.374

아이들은 이미 전쟁놀이에 흠뻑 빠져 함성을 지르며 전투를 치르고 있었다. 곧 어두워질 시간이었다. 따뜻한 겨울 저녁 특유의, 종말 후 세상을 뒤덮는 듯한 음침한 빛이 하늘을 물들이기 시작했지만 아이들에게 차마 집으로 들어가자는 말이 나오지 않았다. 무슨 일이 있어도 아이들에게 집으로 돌아가자는 말을 할 수가 없을 것 같았다.

(도치맘으로부터 무상으로 제공받은 책을 읽고 솔직 담백하게 작성한 글입니다)