Viva la zarzuela는 내가 가장 즐겨듣는 음반이자 내가 가장 아끼는 음반이다. 1996년 콘서트 실황을 담았다. 2014년부터는 연주 실황이 유튜브에 공개되어 영상으로 볼 수도 있다. 아이가 등교하고 오전에 모처럼 파트너와 같이 집에 있는 날이면 유튜브로 Maria Bayo, Placido Domingo 등 거장들의 노래를 들으며 온갖 이야기를 주고 받는 것이 아주 큰 기쁨 중 하나다. 어제도 그런 날이었다. Carlos Alvarez가 무대 위에서 무표정하지만 고도로 집중하고 있었다. 그의 눈빛을 보며 나는 "짐승의 눈빛"이라고 했다. 공허한 듯 순수하게 보였고, 그래서 "짐승처럼 노래한다"고 했다. 파트너도 덧붙였다. "짐승처럼 부르는게 아름다운 거지. 나도 노래를 하지만 그게 아름다운 것인지 나는 몰랐던 거 같아. 어쩌면 그래서 오페라를 좋아하지 않았은 것이고".

짐승처럼 부른다는 것의 의미는 가수의 목소리가 자연에 가까운 소리를 낸다는 것이었다. 결국 우리가 아름답다고, 최종적으로 아름답다고 승인하는 것은 자연 아니면 자연에 가까운 것이 아닌가. Maria Bayo는 새처럼 노래하고, Placido Domingo의 목소리는 강이 내는 소리처럼 들린다. 여전히 유효한 관념이라고 할 수는 없지만 회화의 오랜 이상도 자연이지 않았던가.(물론 자연의 이상이 왜 여체로 표상되는지는 모를 일이지만). 하여간 벨칸토 창법이 말그대로 아름다운 까닭은 그 목소리가 듣기에는 꾸밈이 없고 순수하게 들리기 때문일 것이다. 자연은 거칠지만 자연스럽고, 우연적이지만 모든 것이 조화롭고, 위협적이지만 생명을 품고 있다.

정교하게 다듬은 결론이라고 할 수는 없지만 Viva la zarzuela 연주에 감응된 탓인지 '자연'의 관점에서 내가 좋아하는 다른 작품들을 떠올려 보았다. 플로베르의 <마담 보바리>가 지닌 문학적 높이는 오르한 파묵이 말하는 것처럼 그 작품이 어떤 교훈도, 어떤 종류의 필연성도 담지 않으려고 했기 때문이라고 한다면 그것은 자연과 몹시도 닮았다. 자연은 교훈적이지도, 서사적이지도, 예시적이지도 않고 필연적으로 보일 뿐 우연의 향연으로 가득하다. 어떤 시점부터 데리다와 들뢰즈에 매혹된 이유도 그런 이유였던 것 같다. 들뢰즈가 베이컨을 두고 자연에 대해서 직접 이야기하지는 않지만 <감각의 논리>에서 말하는 표상되지 않는 감각이라는 것도, 아플라니 윤곽이니 하는 것도 자연을 염두에 두는 것이 분명하다. 들뢰즈가 철학은 자본주의 나라에서, 도시에서 성립한다고 했던 말의 의미도 분명해진 것 같다. 그런 곳이야말로 '자연'의 결여가 크기 때문인 것이다.

자연을 닮은 글쓰기라는 것이 있다면 어떤 글일까 생각하다 떠오른 것이 데리다의 글이었다. 마치 산을 올라가며 만나는 돌과 나무, 바위, 풀들이 조각 조각 흩어져 있어 그 자체로 유기성은 없지만 거기에 조화가 없지 않은 것처럼, 데리다 글을 읽는 것도 그렇게 느껴진다. 각 문장, 단어 하나하나의 유기적 연결을 회피하는 듯 보이지만 책을 덮었을 때 산을 내려왔을 때 비로소 느끼고야 마는 산을 올라갔다 내려오는 것의 의미 같은 것이 거기에 있다. 그 철학이나 문학이 정당한가를 떠나서 최소한 미의 기준에서 보더라도 데리다나 들뢰즈의 글이 아름답게 느껴진 것은 그런 이유였던 것 같다. 그렇게 보자면 자연에 대한 묘사가 가득해야 꼭 자연을 닮은 문학, 그림, 음악이 아닌 것이다. 그러니까 자연을 담고 닮는 것은 자연적으로 되지 않고, 무엇이 자연인지에 대한 자연적 규정과 그에 대한 부자연스러운 거부를 끝없이 해나가야만 가능한 것이다. 다시 플로베르를 생각해보면, 소설에 어떤 교훈도 담지 않는 것이 담는 것보다 더 어려웠을 것이다. 글을 써본 사람이라면 누구나 글을 교훈조로 마치는 글이 되지 않게 쓰는 것이 얼마나 어려운지 알 것이다. 아무 생각 없이, 짐승의 눈을 하며 소리를 내는 벨칸토 창법은 마치 백조가 수면 아래에서 다리를 쉴 새 없이 움직이는 것처럼 가능한 한 노력을 다해야만 제대로 소리가 난다.

잘못된 해석의 가능성을 열어두고 생각해보건대, 하이데거가 대지와 세계의 투쟁을 담는 것이 예술작품의 본질이라고 한 것도 어쩌면 이런 이유가 아닐까 싶다. 대지를 자연으로 이해할 수 있다면 예술작품은 자연을, 즉 사물을 세계 내 존재로서의 도구로서가 아니라 그 사물이 지닌 존재론적 깊이인 자연을 담으면서 동시에 농부가 대지를 개간하듯 대지와의 투쟁을 담고 있는 것이어야 한다. 대지와 세계의 길항은 예술이라는 것은 자연 그 자체가 아니라 자연을 담고자 하는 인위적 노력을 통해서만 성립하는 것이라는 진실을 담고 있는 은유일 것이다.

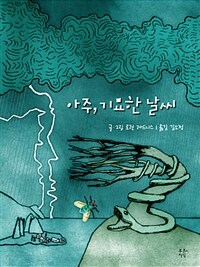

<아주, 기묘한 날씨>(푸른지식, 로런 레드니스)라는 책을 읽는 중이다. 이제 시작인데, 이 책이 한 평자의 말대로 무시무시하게 아름다운 까닭은 이 책이 '자연'을 담고, '자연'을 닮은 방식의 글과 그림으로 가득차 있기 때문이다. 북극의 빛맹 현상, 북극곰의 위협과 홍수로 파헤쳐진 공동묘지를 묘사하는 글이 이토록 아름다울지 몰랐다. '자연'이라는 말에 각자가 떠올리는 상이 다르기에 자연을 닮는다는 말은 모호할 수밖에 없다는 것을 모르는 바 아니지만, 여하간 모든 아름다운 것이 자연의 한 조각을 담고 있다는 것만큼은 분명하다. 자연을 닮지 않은 글을 썼지만, 자연을 닮았다고 할만큼 아름다운 글을. 쥐를 무서워해서 가까이 있는 숲에 들어가는 것도 무서운 내게는 요원한 일이지만 말이다.