아무도 없는 텅빈 심야극장, 딱히 무슨 영화를 볼지 결정도 않은채 영화관에 들어선다. 이미 중반을 넘어 엔딩을 기다리는 상영관이 있었는가 하면, 언제나 끝을 볼지 기약할 수 없는 상영관들도 있었지만 모두 뒤로한 채 뚜벅뚜벅 지나쳐간다. 오래전의 '향수'가 그리웠던 것일까. 겨울과 겨울 사이에 걸쳐있는 시간의 경계가 추상적 시간의 넘어섬이라면, 겨울에서 봄으로 이어지는 계절의 마디는 생의 실제적 분절과 함께 삶의 나이테를 스스로의 몸에 새기며 넘어서는 또는 전진하는 경계는 아닐까. 그래서였을까, 여러 상영관 중에서 '이소룡'이라는 나의, 우리의 과거를 만나 그동안 자신 안에 새겨진 시간의 너울을 새삼스레 떠올려보고 싶었던 것은. 봄이 오기 때문인지도 모르겠다.

꼬박 하루하고도 반나절을 어두컴컴한 의자에 홀로 앉아 영화를 보았고, 엔딩 크레딧이 올라가는 순간, 아무도 없는 텅 빈 어둠 속에서 '짝,짝,짝' 갈채소리가 울린다. 분명 '칸'이나 '베니스'는 고사하고 대중성 짙은 '아카데미'에도 초청받을 수 없는 'B급' 영화임에는 분명하다. 분명한데, 손은 머리보다 빨라 연신 손뼉을 마주치며 박수를 보낸다. 'A급'이 되지 못하고 'B급'이 되어버린 인생의 자조 섞인 위안이자 회한이어도 좋다. 어느덧 살다보니, "산다는 것은 그저 순전히 사는 것이지 무엇을 위해 사는 것이 아니다"라는 걸 이해해버리게 된 나이가 되었기 때문인지도.

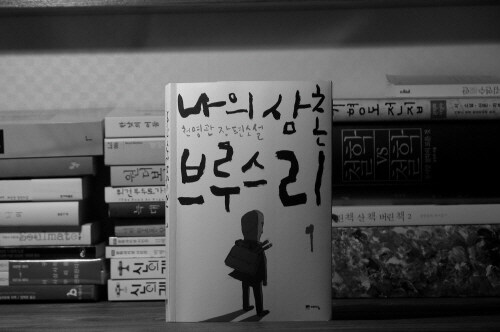

모니터의 시간을 보며 '무슨 이야기를 더 풀어놓아야 할까'와 '또다시 반복될 한 주를 위해 어서 잠자리에 들어야 하지 않아' 하는 찰나의 고민 사이에서 재빠르게 후자의 손을 들어줄만큼, 딱 그만큼 세월을 지나온 생이기에 『나의 삼촌 브루스 리』는 '괜찮다고, 더 말하지 않아도 된다고, 고개를 끄덕거려준다.' 고마운 소설이다.

한 가지만 첨언하지면,

"내 스타일에는 아무런 수수께끼가 없다. 내 움직임은 단순하고, 직접적이고, 비고전적이다."라는 이소룡'의 또는 '작가의 말'이 이처럼 소설과 완벽하게 일치하는 예는 없었다는 것. 그리고 천명관은 소설의 존재론과 목적론을 다른 누구보다 현실적 층위에서 정확히 집어내고 있다는 것(동의하든 그렇지 않든, 또는 그것이 전부든 아니든). 적어도 그 층위에서 『나의 삼촌 브루스 리』는 온전히 제 몫을 감당하고 있다는 것.

도시의 외곽에 있는 오래된 삼류극장에서 '옛날 영화'를 보고, 어둠이 깔린 도시를 홀로 걸어오는 돌아오는 길이 그닥 쓸쓸하거나 고독하기만 한 것은 아니었다. 내일이면 어느새 긴 그림자를 자신의 발아래 드리운 채, 그렇게 삶을 살아내는 사람들과 한바탕 왁자지컬 웃음을 주고 받으며, 아침 인사를 나누며, 하루를 시작하게 될 터이기에.