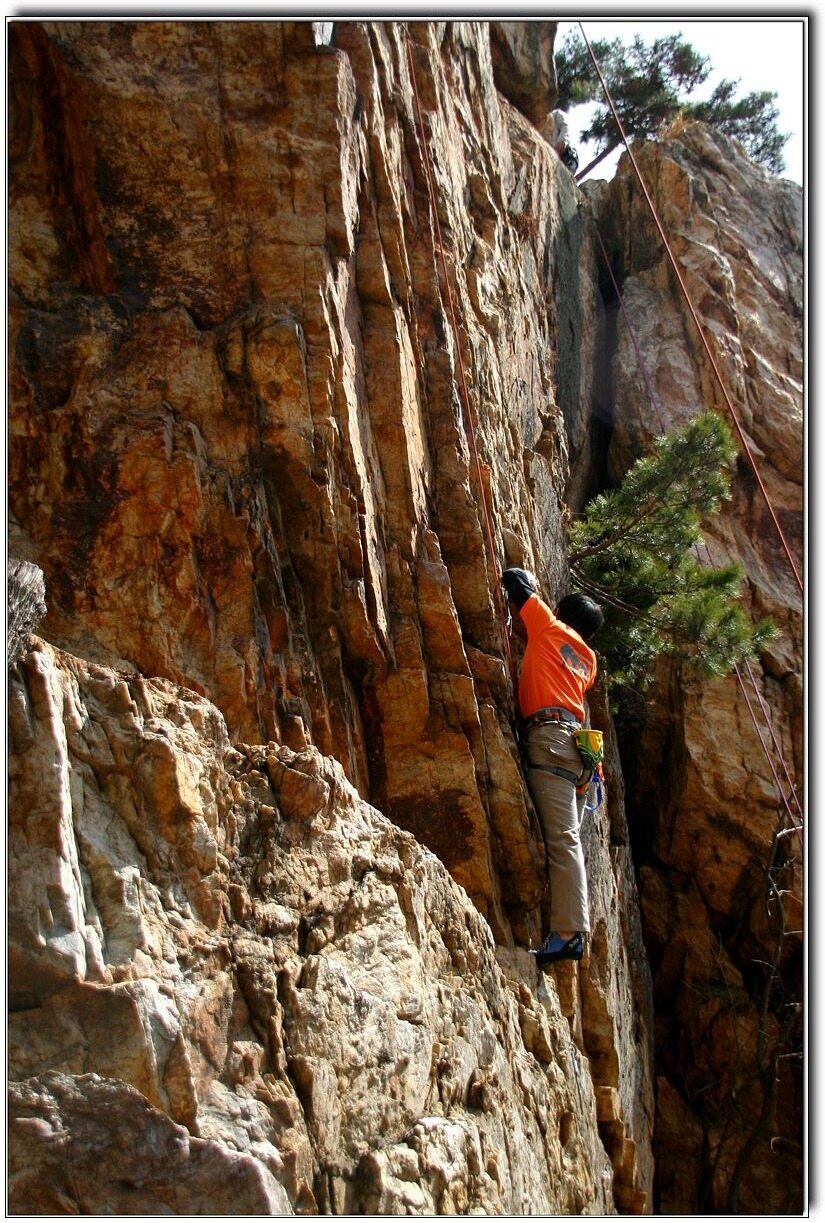

매바위. 날카로운 바위를 올려다보고 있으려니 한 치수 작은 하네스의 불편함 따윈 의식에서 사라져버렸다. 적갈색 날카로운 발톱을 품은 수직벽을 올려다 보며 '등반준비완료등반준비완료' 속으로 되뇌인다. 눈 앞의 직벽을 멍하니 쳐다보다 천천히 고개를 치키며 암벽을 살펴보지만 벽너머 푸른 하늘의 밝음에 눈이 시려 올려다 보던 눈길은 바위끝에서 멈추어선다.

마음의 준비를 물었더라면, 거짓없이 고하라고 강요했더라면 그렇게 당당하게 외치진 못했을 것이다. 그것은 각오의 외침이었다.

"등반준비 완료!"

"출발", "출발!"

자일끝 1미터 남짓 위치에서 팔자매듭을 짓고 허리와 다리를 두른 하네스에 연결한 채 톱로핑을 시작하려는 순간 위압적이던 암벽이 이제는 부딛쳐야하는 현실로 다가왔다. 잡을만한 홀드도 크렉도 뚜렸하게 보이지 않은 암벽 길. 밑그림 한 번 그려보지 않은 상태지만 출발!이라 외쳤으니 별 수 없었다. 조심스레 바위에 다가선다. 나도 모르게 눈 앞에 불거져 나온 돌뿌리를 잡았다. 차가운 기운이 손바닥에 느껴지자 순간 정신이 각성된다. 등 뒤에서 사람들의 시선이 느껴져 의연한 척 애써보지만 심박은 의지의 상관없이 요동을 친다. 흐응~, 코로 숨을 깊게 들여 마시고 오른다리를 들어 안정감 있게 자리잡은 돌턱에 얹은 다음 다시 바위를 올려다 본다.

'침착하자... 뒤에서 다들 보고 있다.'

한 시 방향. 하얀 초크 가루가 잔뜩 묻어 잡기 좋아 보이는 홀드가 눈에 들어왔다. 오른손을 뻗어보았지만 한 뼘 남짓 거리를 두고 잡히지 않는다. 쉬 닿질 않는 그 홀드를 잡아야 비로소 내 몸은 수평의 대지를 박차고 수직의 바위와 마주하게 될 것이다. 아직 왼발은 바위에 오르지 않았다. 단단히 홀드를 잡은 왼손 아귀에 힘을 주고 오른발로 바위를 밀자 왼쪽 다리가 둥 떠오른다.

'잡았다!'

암벽의 아래둥치일 뿐이지만 중력을 거슬러 양손과 두 발에 의지해 바위에 붙어있다. 툭! 하고 바위를 밀어내면 추락이랄 것도 없이 땅으로 내려설 수 있는 높이에서 나는 얼마나 긴장을 했었던가. 다시 머리 위를 살핀다. 바위길로 나온 첫 걸음의 감동을 느낄새도 없다. 다음 걸음을 해야한다. 바위는 넘어야 할 장애물이 아니라 그저 지나가는 길일지도 모른다. '클라이머' 라는 사람들에게는 말이다.

바위에 붙어 고개를 이리저리 돌려가며 디딜만한 곳을 찾았다. 빌레이를 봐주는 파트너도 내 움직임에 따라 자일을 당기고 있다. 팽팽히 당겨오는 자일의 긴장감이 하네스를 통해 전해진다. 자일이 '뭐하고 있어, 빨리 올라가', 라고 말하고 있다. 안전을 위한 자일의 진동이 재촉으로 느껴진다. 긴장의 연속이다. 그리고 나서는 어떻게 했지?, 한발을 올리고 또 한손이 움직였나? 아니면 잡을 곳을 확보하고 발이 따라왔나? 도통 기억이 나질 않는다. 어찌어찌 올라갔다,고 해야 옳은 말이지 싶다. 올라가야 된다는 생각만으로 잡히는 대로 잡고 생애 첫 오름짓을 이어갔다.

바닥과의 거리가 얼마나 되었을까, 맨 몸으로 떨어져도 죽지는 않을 높이에서 온갖 안전 장비를 갖추고 많은 사람들의 격려를 받고 있으면서도 무서움이 일었다.

매바위는 내게 길을 보여주지 않는다. 나는 아직 허락되지 않은 손님이었다. 거칠은 바위에게 '잘 부탁해~'하며 내 손의 온기를 나누듯 바위를 쓰다듬었다. 그럴 때마나 바위는 보이자 않던 길을 내어주고 나는 조심스레 한 걸음씩 길을 나아간다. 올라가는 수밖에 없다. 암벽의 길에서 되돌아 가는 길은 없었다. '나 여기 있어' 하며 크렉은 날 유인했지만 한 치 모라라게 잡히지 않는다. 창재 강사님은 내 왼발과 오른발에게 여러가지 주문을 하지만 두 다리는 설명을 듣고도 디딜 곳을 모르는 듯 했고 볼품없이 가느다란 두 팔로 간신히 버티고 있었다. 나는 강사님을 믿고 있는데 내 몸은 그렇지 못했었던 것이다.

얼마 올라가지도 못했는데 두 팔에 펌핑이 온다. 불안정한 자세로 바위에 붙어 있다보니 팔에 힘이 빠진 모양이다. '팔에 힘이 빠지는데 어떡하지, 더 올라가고 싶은데 큰일났다.'

자신없이 다음 홀드를 잡으려 손을 뻗치는 그 순간 엉덩이가 뒤로 밀려나며 바위면이 점점 넓게 시야에 들어온다. 뻗쳐가던 손은 다시 움츠려 들고 있다. '...떨어진다'

떨어짐과 동시에 자일은 내 몸을 허공으로 안아 올렸다. 피식 웃음이 났다. 공중에 뜬 채로 방금 전까지 내가 온 몸으로 부비던 바위를 맥 없이 바라 보았다. 바위를 놓은 건 나였지만 나는 바위에게 버려진 기분이었다. 첫 등반과 첫 추락. 차가웠지만 놓고 싶지 않은 암질의 기억. 그 모든 기억이 내게 남아 있다