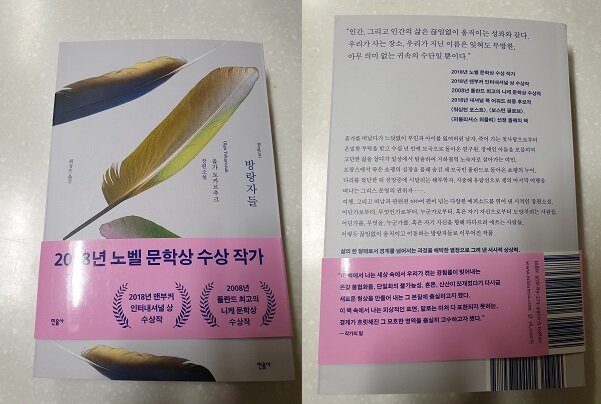

<방랑자들>은 올가 토가르추크(2018 노벨 문학상 수상 작가)의 대표작이다.

책에 대한 리뷰를 하기 전에 먼저 작가에 대해 언급할 필요가 있을 것 같다.

작가는 소설을 국경과 문화의 장벽을 뛰어넘는 수단이라고 말했다.

이 말은 곧 '여행'을 의미하기도 한다. 소설이라는 수단을 통해 세계 곳곳을

여행하는 것이 소설을 쓰는 작가, 즉 자신이 하고 있는 일이라는 뜻이 된다.

그런 생각을 오롯이 담은 책이 바로 <방랑자들>이다.

<방랑자들>은 출판사(민음사)의 '카드리뷰'를 통해 알 수 있듯이 백여편의

이야기들이 얽혀 있다. 그 이야기들은 분리되어 있기도 하고, 연결되어 있다.

말장난이 아니라, 어떻게 읽고, 어떻게 생각하느냐에 따라, 조각난 이야기들은

하나로 연결되기도 하고, 또는 각각의 이야기로 그 생명력을 이어간다.

출판사의 '카드리뷰'에서는 이것이 '여행'이라는 하나의 주제로 엮여 있다고

했다. 맞는 말이다. 하지만 이야기들이 단순히 '여행'이라는 주제로만 연결된

것은 아니다. 백여 편의 이야기들은 앞, 뒤 이야기들과 서로 연결되어 있다.

하나의 이야기에 나온 단락, 인물, 소재, 주제에 천착하면 다른 이야기들과

분리된 이야기가 아니라 그것의 이면 혹은 파생이라고 할만한 이야기들이다.

이야기 중 가장 짧은 이야기가 '매우 긴 15분 (P183)'이다. '비행기에서 8시 45

분과 9시 사이. 내게는 한 시간 혹은 그 이상이 흐른 것처럼 느껴진다.'가 그 내용

이다. 제목은 '매우 긴'이라고 했지만 내용은 아주 짧다. 행간의 의미가 그만큼

깊다. 전체 소설의 이야기들이 한 두 페이지 정도의 비교적 짧은 내용들로

이루어져 있지만 그 행간의 의미를 읽고자 한다면 우리가 아는 장편소설의

길이 혹은 그보다 더 긴 소설의 이야기가 될 수 있다는 뜻으로 읽힌다.

또한 그런 이유에 대해 작가는 다시 한번 이야기를 통해 설명한다.

'여행 안내서' (P108~109)가 그것이다. '뭔가를 글로 쓴다는 건, 그것을 파괴한

다는 의미였다. 그렇기에 신중해야만 한다. (중략) 에둘러 말하거나 얼버리는

편이 좋다. '라는 내용으로 적힌 이야기인데 자신이 짧게 적어놓은 소설에 대한

일종의 의도이며, 설명이며, 변명이다.

이렇게 책 속 각각의 이야기들은 하나의 또는 전체의 부분으로서의 소설로서

그 역할을 하고 있다. 이런 점을 미리 알고 소설을 읽어도 좋을 것이고,

이런 정보가 없이 그냥 소설을 읽어나가도 좋을 것이다. 만약 전자와 후자의

방법으로 처음 읽었다면 다른 방법으로 다시 한번 읽으면 또 다른 소설을

만날 수 있을테니 말이다.

100여편의 소설 속에는 <방랑자들>이라는 제목의 책 제목과 같은 소설이 있다.

이 소설의 제목이 책 제목으로 채택되었다는 건 분명 의미가 있을 것이다.

그런 이유로, 살펴보면,

'방랑자들'(P346~388)은 아누슈카라는 여자의 이야기다. 그녀는 우울한

일상을 벗어나 혼자만의 여행 아닌 여행을 한다. 알 수 없는 욕을 하는

미친 노파(이름은 갈리나)를 만나고, 윈도쇼핑을 즐기고, 마음껏 울고 싶어

예배당을 찾기도 한다. 하지만 그녀는 울 수 없었고, 발이 떨어지지 않는

묘한 경험과 낯선 사람들과 조우하고 얽히는 경험을 하다 집으로 돌아온다.

불치병에 걸린 아들과 2년 동안 집을 떠났던 남편 그리고 자신에게 이런 여행의

시간을 제공해준 시어머니가 있는 집으로.

아누슈카가 신과 성모 마리아 등의 운명의 대상들과 일종의 거래를 시도하는

그러니깐 '피에티아(불치병 걸린 자신의 아이) 대신 저를 데려가세요. 제가 대신

아프겠습니다. 제가 대신 죽을게요. 아들의 병만 낫게 해주세요. / 과묵한

자신의 남편이 총 맞게 해주세요. / 시어머니가 병에 걸려 쓰러지게 해 주세요.'라고

하는 대목은 그녀의 여행이라 읽히고 방랑이라 해석되는 이유가 되는 부분이다.

'밤이 되면 세상 위로 지옥이 떠오른다'는 조금은 으스스한 문장으로 시작하는

이 이야기는 결국 환한 창문이라는 작은 희망을 남기며 끝을 맺는다.

작가는 책 서두의 이야기들을 통해 밝힌 자신에게는 식물들처럼 뿌리 내리고

사는 유전자가 없으며, 자신의 부모들도 완전한 정착민은 아니었다라고

말한다. 그것은 얼핏 이 이야기가 떠 돌아다닐 수밖에 없는 그런 운명 아닌

숙명을 타고난 인간의 모습을 그리는 것처럼 보인다. 하지만 결국 인간은

다시 돌아올 수밖에 없다. 그토록 벗어나고자했던 자신이 태어난 그곳으로

말이다. 그것은 '방랑자들'의 이야기 속에서 보여지듯이 절대적으로 순응하면서

간절하게 벗어나고 싶은 공간이며, 자신의 목숨보다 사랑하지만, 자신이 살기

위해서는 떠나야 할 사람들이다.

그래서 백여편의 이야기들이 '여행'으로 읽히는 하나의 주제로 연결되어 있지만

그것은 '여행' 아니라 '방랑'인 것이다. 작가 올가 토카르추크는

우리가 '인생의 여행자'가 아니라 '인생의 방랑자'라는 말을 하고 있는 것이다.

그 '여행' 혹은 '방랑'도 결국에는 '정착'이라는 끝을 향해 치닫는다.

그곳에 자신이 사랑하는, 떠나지 말고 지켜야 할 사람들이 있다. 앞서 언급한 책

속의 '어둠 속에서 환하게 빛나던 작은 창문의 빛' 같은 희망을 안고서 지켜야 할.

끝으로, 책은 독자들의 영원한 동반자다. 독자는 책에 싫증을 내고 외면할지언정

책은 절대로 독자를 싫증내거나 멀리하지 않는다. 늘 독자들의 곁에 머무른다.

다시 말해, 독자는 책을 떠나 다른 여행과 방랑을 해도, 책은 절대로 그러지

않고 독자 옆에서 영원한 친구가 되어 준다.

그 어떤 어려움에도 나의 곁을 절대적으로 지켜줄 친구(책)로 <방랑자들>을

한 번 만나보는 걸 권해 드리고 싶다. 아직 만나지 못한 분들에게.

- 이상으로, 어설픈 저의 리뷰를 마칩니다. 부족하고 두서 없는 글 읽어주셔서 감사합니다. ^^