크리스마스가 다가온다. 크리스마스로 대동단결하였던 추억이 엄마의 유년과 우리들의 유년의 공통점이다. 성탄절 연극과 예배, 새벽송도 축제 같았지만 산타 할아버지에게 쓰던 편지, 산타클로스의 방문은 늘 하이라이트였다. 이를 위해 숨은 노고와 애정과 헌신하는 약속이 보이지 않는 곳에 있었다. 어른이 되고, 아니 부모가 되고 알게 된 결코 쉽지 않은 것들 중 하나다. 올해도 엄마의 화이트 철 대문은 크리스마스 전구로 반짝인다. 하지만 현실은 놀라운 괴리와 틈을 보인다. 뉴스는 무서운 소식들도 전했다.

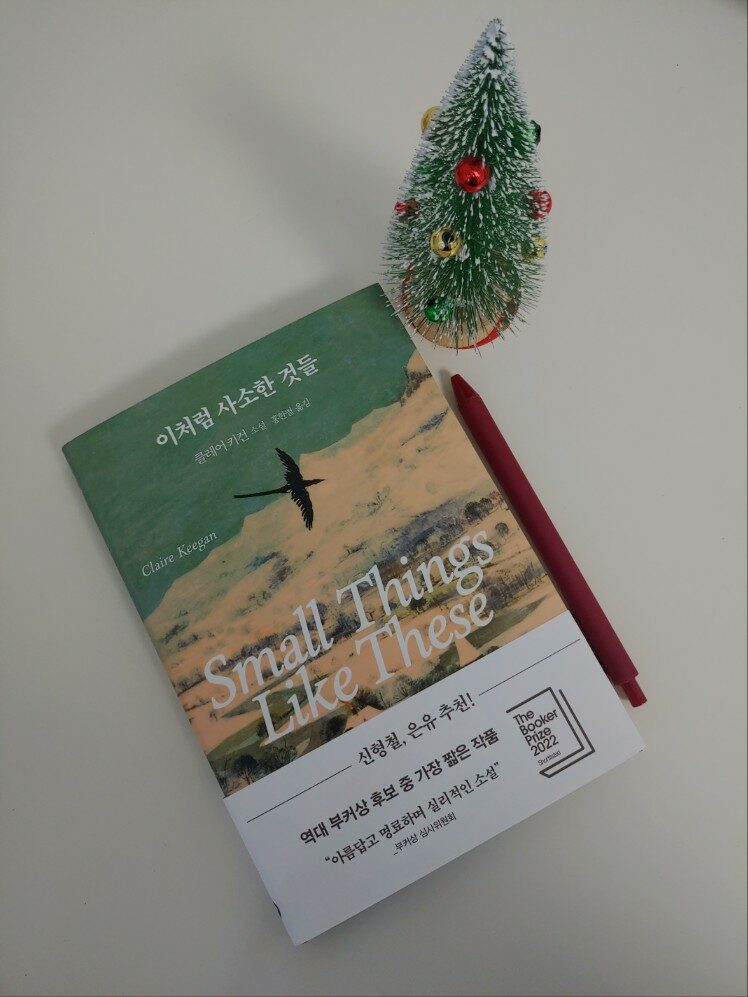

크리스마스 소설 한 편이 있다. 클레어 키건의 『이처럼 사소한 것들(한별 옮김, 나무생각, 다산책방, 2023, 132쪽 분량)』은 침착하고 사려 깊게 구원의 첫발을 내딛는 과정을 따라간다. 크리스마스 대표격 고전인 <크리스마스 캐롤>에서 보여주는 판타지와 극적 반전과는 결이 다른 카타르시스를 담고 있는 작품이다. 『이처럼 사소한 것들』은 작가가 세공한 보석같은 작품인 『맡겨진 소녀』 이후 11년 만에 출간한 소설이다. 백 여 페이지의 짧은 분량이지만 덜어낸 끝에 정수만을 남기는 작가의 작업방식을 다시 한 번 확인할 수 있다. 작품은 2022년 부커상 최종후보에 오르며 “아름답고 명료하며 실리적인 소설”이라는 평가를 받았다.

빌 펄롱은 딸들이 사소하지만 필요한 일을 하는 걸 보며 조용히 기뻐한다. 그는 “모든 걸 다 잃는 일이 너무나 쉽게 일어난다는 걸”(p.22) 안다. 뉴스에선 어려운 소식이 들리고 눈에 보이는 현실 역시 혹독하다. 그는 그럴수록 “계속 버티고 조용히 엎드려 지내면서 사람들과 척지지 않”고 딸들을 이곳에서 유일한 괜찮은 여학교에 보내 졸업할 수 있도록 뒷바라지하겠다고 결심한다, 아니 ‘결심을 굳’(p.24)힌다.

날씨가, 추위가, 형편이 혹독해도 크리스마스는 다가온다. 아내 아일린은 딸들의 도움을 받아 크리스마스 케이크를 만들고, 아이들이 산타 할아버지에게 보내는 편지를 몰래 뜯어 올해의 산타 선물을 확인하며 으레 해야 할 일, 당연한 과제를 수행한다. 특별할 것 없는 일상도 지속하기 위해서는 세심한 공이 들어가고, 중단되고 이탈할 가능성은 곳곳에 숨어 도사린다.

펄롱은 유년을 회고한다. 가사 일꾼이었던 엄마는 시미즈 윌슨의 집에서 일했고, 어느 날 자신을 낳았다. 아버지는 누구인지 모른다. 아이가 없는 시미즈 윌슨은 펄롱에게 좋은 어른이 되어주었으나 크리스마스 선물만큼은 지금까지 쓰라리다. 간곡히 원했던 두 가지 선물중 하나도 주어지지 않았던 그날이 여전히 아쉽다. ‘빈주먹’으로 태어난 펄롱은 자신의 힘으로 석탄 목재상이 되었고, 이제는 소중한 다섯 딸을 잘 양육하리라는 소박한 소망으로 하루를 잇댄다.

그래도 가끔은 답답하다. 늘, “언제나 쉼 없이 자동으로 다음 단계로, 다음 해야 할 일로 넘어갔다. 멈춰서 생각하고 돌아볼 시간이 있다면, 삶이 어떨까”(p.29) 펄롱은 궁금하다. 생각은 과거보다는 하루 앞날을 산다. 계속해서 하루 앞날을 살아야만 나날들이 온전하고 안전할 가능성을 조금 더 확보한다. 몸과 마음은 각각 다른 좌표에 선다.

소설은 또 한 번의 크리스마스가 완전히 새로운 크리스마스가 되는 순간을 고요하면서도 뜨겁게 기록한다. 아내 아일린은 그를 염려했다. 합리적이고 이성적인 그녀는 “사람이 살아가려면 모른척해야 하는 일도 있는 거야.”라고 말한 후 “그래야 계속 살지.”(p.56)라고 덧붙인다. 모른척하지 않을 경우 살지 못하게 될 수도 있다는 현실 인식은 경고를 내포한다. ‘우리 딸들’과 ‘거기 있는 애들’을 일대일로 두었을 때의 선택을 책임질 수 있느냐는 물음이다. 하지만 경고는 그가 이미 받은 사소한 것들을 외면하도록 하는데 실패한다. 그는 맨발인 소녀의 손을 잡고 수녀원을 나선다. 아내와 다섯 명의 딸들이 있는 집을 향한다. 두려움과 설렘, 무엇보다 기대를 안고. 크리스마스다.

소설은 역사 속 구체적 사건을 부각하기보다는 언제라도 발생 가능하고, 어디선가 일어나고 있을 부조리를 보여준다. 이미 고착되었고 막강한 힘에 의해 가속하고 있는 일에 목소리를 낸다는 건 어렵다. 펄롱의 아내 아일린과 케호 식당의 여주인 미시즈 케호의 조언은 현실 인식을 기반으로 한다. 쉽지 않은 시기를 조심하며 살아가는 대다수의 사람에게 선택의 여지 없는 태도일 수 있다. 하지만 펄롱은 “그 사람들이 갖는 힘은 딱 우리가 주는 만큼 아닌가요?”(p.106)라고 반문한다. 그는 이상주의자인가?

펄롱의 선택은 그가 받아온 사소한 것들의 축적으로 가능했다. 그는 잊지 않고 있다. 누구나 어휘를 갖춰야 한다고 큰 사전을 건네던 미시즈 윌슨, 대회에서 상을 받자 자기 자식인양 머리를 쓰다듬으며 칭찬하던 일, 그래서 자기가 소중한 존재라고 속으로 생각하며 돌아다녔던 어린 시절을 기억한다. 크리스마스 선물로 아버지는 오지 않았지만 일상의 은총처럼 곁에서 사소한 것들을 보태주었던 사람을 뒤늦게 알아본다. 사소한 친절은 사소하지 않다. 사소한 외면 또한 마찬가지다.

펄롱은 ‘평범한 마음’(p.71)을 누르고 자기만의 길을 내기 시작한다. 자신을 괴롭힌 실체가 외부 보다 내면에 있었음을 인식한 그는 마음이 이끄는 길을 걷는다. 작가는 등장인물이 정확히 목표를 수행하도록 배치한다. 서사의 길목마다 전조와 암시로 연결시키고 마침내 전체적으로 조망할 수 있도록 독자를 이끈다. 그래서 다 읽고 나서 첫 문단으로 돌아가 재독할 때, 전혀 다르게 다가오는 단어와 문장을 발견케 된다. 다시 읽을 때마다 하나의 장면은 겹겹의 의미를 간직하고 풍성한 두께를 드러낸다. 고양이나 까마귀, 사소한 무엇 하나도 대상 자체만 의미하지 않는다. 키건 읽기의 특별함이 아닐까. 이제 새 신을 신게 될 소녀의 날들은 결코 위태롭지 않겠다. 언제 읽어도 좋겠지만 크리스마스 시즌이면 더욱 빛날 작품을 추천한다. 곧 개봉할 킬리언 머피 주연의 동명 영화도 놓칠 수 없겠다.

책 속에서>

“너희 지금 산타 할아버지한테 편지 쓰지 그러니?” 늘 이렇지, 펄롱은 생각했다. 언제나 쉼 없이 자동으로 다음 단계로, 다음 해야 할 일로 넘어갔다. 멈춰서 생각하고 돌아볼 시간이 있다면, 삶이 어떨까, 펄롱은 생각했다. 삶이 달라질까 아니면 그래도 마찬가지일까-아니면 그저 일상이 엉망진창 흐트러지고 말까? 버터와 설탕을 섞어4 크림을 만들면서도 펄롱의 생각은 크리스마스를 앞둔 일요일, 아내와 딸들과 함께 있는 지금 여기가 아니라 내일, 그리고 누구한테 받을 돈이 얼마인지, 주문받은 물건을 언제 어떻게 배달할지, 누구한테 무슨 일을 맡길지, 받을 돈을 어디에서 어떻게 받을지에 닿아 있었다. 내일이 저물 때도 생각이 비슷하게 흘러가면서 또다시 다음 날 일에 골몰하리란 걸 펄롱은 알았다.(p.29)

문득 서로 돕지 않는다면 삶에 무슨 의미가 있나 하는 생각이 들었다. 그 나날을, 수십 년을, 평생을 단 한번도 세상에 맞설 용기를 내보지 않고도 스스로를 기독교인이라고 부르고 거울 앞에서 자기 모습을 마주할 수 있나?(p.119)