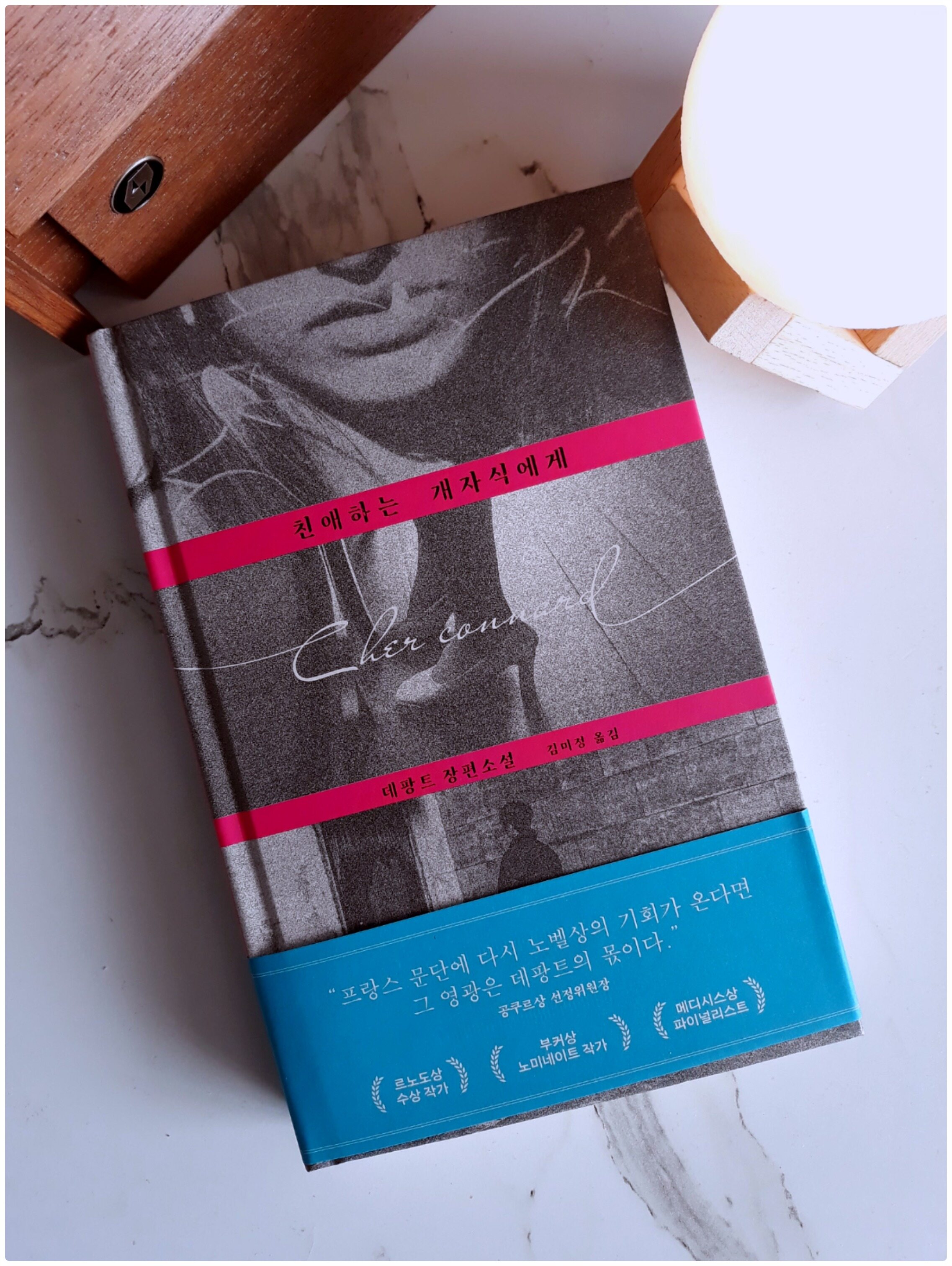

“나이스한 개자식”보다 훨씬 강렬한 놀라움일 듯, 이 제목 아래 담긴 내용이 너무나 궁금하다.

도서제공: 비채

“우리 언제 만나요. 당신 말이 맞아요. 편지 속이 좁다는 생각이 들기 시작했어요.”

최강 변론처럼 들리는 소통방식의 소설이다. 밑줄을 긋거나 필사하거나 메모를 첨부하고 싶은 문장이 가득하다. 억측과 거짓과 왜곡과 그 무엇도 신경 쓰지 않는 악랄함이 너무 시끄럽다. 입을 열면 욕이 튀어나올 듯한 감정 격변을 달래는 중에 정제된 작가의 글을 읽는 것은 치료 행위와 다를 바 없다.

듣지 않고 혹은 들을 여유가 없이 살다보면 누구의 목소리도 충분히 들리지 않았다. 그러다 듣는 방법을 잊고 인내심을 잃는다. 말이 되든 안 되든 구호 같은 외침이 점점 더 커지고 호응을 얻는 것은 당연한 것일지도.

거침없이 솔직한 시선을 유지하는 것이 버거워서 놓아버린 선택이 기억났다. 그래서 나는 평안을 얻은 걸까. 겁쟁이에 게으른 편이라 생존 도모를 위한 에너지 배분이었다고 변명부터 또 하고 싶다. 여전히 개선의 여지가 없네.

“우리를 ‘인정하기를’ 거부하는 사람들과 어떻게 함께 살아갈 수 있을까요?”

대개 외모의 아름다움이 사라지는 것을 가장 먼저 알아차리고 애석해하지만, 더 심각한 변화는 지성의 퇴보가 아닐까. 한 때 빛나던 이들의 황당하고 비겁한 언행도 그런 게 아니었을까 짐작해보곤 했다.

문화사대주의자라고 지적을 받아도 어쩔 수 없지만, 알코올 대신 진한 커피를 마시며, 밤새 혹은 몇날며칠을 새면서라도 자신의 생각을 타협하는 법 없이 토로하는 프렌치 필름을 감상한 듯하다.

뭘 해도 뭘 봐도 현실 도피에 실패하는 날들이었는데, 에라 모르겠다, 휴대폰을 무음으로 해두고 빠져들어 탐독했다. 그동안 세상은 다 망하지 않았고, 현실은 강고하게 퇴행하고 있지만, 나는 언어의 힘을 더 독실하게 믿게 되었다.