날은 차고 몸은 춥고 시국은 서늘한 계절이다. 서점에서 눈에 띄면 덥석 집고 싶은 제목이다. 그저 다정하고 따뜻하자는 얘기만 담으신 건 아닐 테지. 내 짐작보다 훨씬 더 단단한 이야기를 전해 주실 거다.

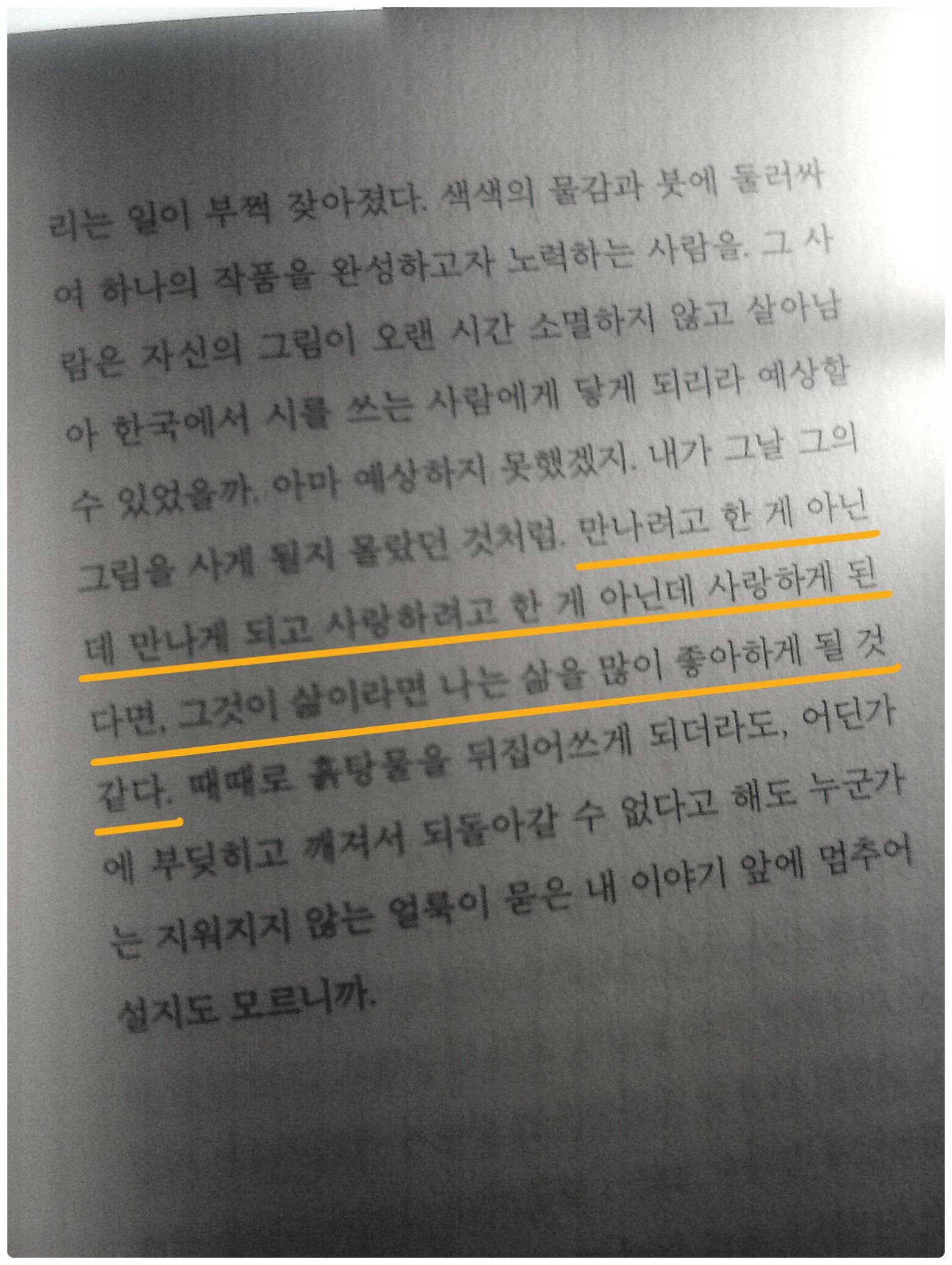

“삶은 유리컵을 엎지르고 싶지 않아도 엎지르게 되는 일처럼 통제할 수 없으니.”

새삼스럽기도 하지만 책(기록)이 가진 힘은 대단하다. 예를 들어 전혀 모르는 이의 이야기를 몇 시간씩 듣기란 (내게는) 쉬운 일이 아니다. 그런데 책은 초면인 작가의 촘촘한 풍경을 들여다보고 목소리에 집중하게 돕는다.

낯가림의 짧은 시간이 지나고나니, 내가 당면한 현실로 쪼개지는 두통을 지그시 누르는 시간이 찾아왔다. 미루기와 외면이 해결해주는 건 아무 것도 없다는 다그침에서 잠시 놓여나 호흡에 산소 농도를 높이는 듯.

“슬픔은 겉으로 드러나는 것과는 무관하게 한 사람 안에 자리 잡고 있을 수 있으며 그건 (...) 사람이기 때문에 그러한 것이라고.”

눈치가 없고 우둔한 편인데 나이를 먹으니 좀 더 이해하는 면면이 내게도 있다. 남들은 이미 알고 나는 이제야 하나씩 알아가는 수많은 것들 중에는, 사람들이 아주 비슷한 질문을 하며 각자 깊은 고민에 빠져 있다는 것.

“어떻게 살고 싶은데?”

버릇처럼 조바심이 일기 시작하는 순간마다, 저자의 문장들이 시간을 다 잡아 주었다. 호흡의 속도보다 빠르게 사느라 늘 숨이 찼다고 가르쳐주는 것처럼. 느리지 못해서 집요할 수도 없었다고. 보지 못한 것들이 아주 많았다고.

“내가 나를 지나치게 앞질러 가지 않도록 돌보며 건너가야지.”

시인들은 닮은 목소리를 가진 걸까. 한강 작가님의 포근하고 바삭거리는 한지 같은 음성을, 기뻐하며 축하하지만은 못하는 시절을 슬퍼하며 반복해서 들었다. 이 책이 지닌 목소리도 그렇다. 다정하고 보드라운 사랑의 언어다.