“앞으로 나는 이곳의 아름다움을 몇 번이나 더 누릴 수 있을까?”

흔들리는 오십……. 흔들리기만 할까. 갑자기 툭... 퍽... 살면서 만들어둔 것들 중 무언가가 부서지는 소리가 들린다. 가끔 내 자신의 일부가 바스스 손 쓸 도리 없이 헤지기도 한다. 몸도 다른 것도 거의 매일 아프다. 과장이 아니다.

삶의 반환점은 몇 해 전에 이미 돌았다고 생각했다. 다시 읽게 되지 않을 책들을 정리하기 시작했다. 새로 읽는 책들도 대개는 첫 만남이 마지막이었다. 빠르게 닫히는 시간의 문 앞에서 무엇이든 반복은 사치가 되었다.

“어느 순간 우리는 모든 걸 뒤집어버리기엔 우리 인생에 너무 깊이 매여 있음을 깨닫게 된다. (...) 평온함은 이내 고통스러운 마비 상태로 변한다.”

그런 약화(?)를 알아차리면 무분별하게 사용한 자신을 돌보거나, 잘 모르는 자기 자신에 집중하거나, 살라는 대로 살아온 삶 말고 다른 삶을 찾거나 만들고 싶어진다. 하지만 현실은 시도조차 어려운 경우가 많다.

고령의 부모와 아직 미성년인 자녀들이 있는 경우, 아프든 괴롭든 의무와 책임은 막강한 과제처럼 버티고 있다. 그 괴리가 중년을 더 아프게 한다. 그 결과로 드러나는 거의 모든 비명을 갱년기 증상이라 부를 지도 모르겠다.

내가 전혀 바꿀 수 없는 나의 생물학적 운명, 유전자는 봐주지 않고 일회용인 몸을 노화시키고, 내가 바꿀 수도 있지만 무책임한 선택이 되거나 사랑하는 이들을 엄청나게 힘들게 할 사회적 운명, 역할은 변화를 꿈도 꾸지 말라고 한다.

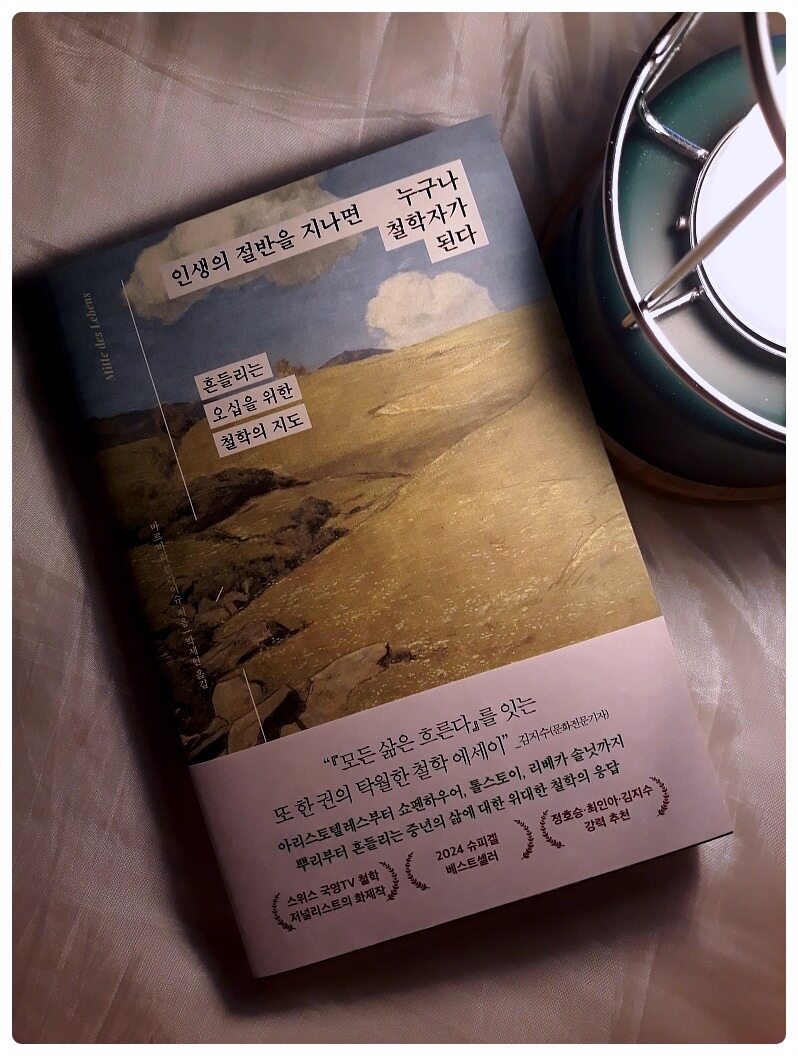

이 모든 걸 받아들이고 살다보면 앞으로 남은 삶에 남은 마지막 이벤트는 장례밖에 없다. 행동이 어려우니 중년에게는 제목처럼 철학이 유일하고 간절한 존재 방식이 될 지도 모르겠다. 뭐든 각자가 이해 가능한 정리가 필요하니까.

“우주의 추정 나이가 약 137억 년이란 사실을 생각하면 우리의 생은 찰나에 불과하다. 도대체 어떻게 하면 이 사실을 침착하게 받아들일 수 있을까?”

차분하게 사색을 이끌어주고 함께 산책을 나선 듯 다정한 책을 읽는 동안, 시시한 성과물도, 막연한 미래도 불안해하지 않고 잊을 수 있었다. 중년에 느끼는 감정들을 쓸데없다고 혼내지도 않고, 감동을 주거나 낙담시키지도 않는다.

중년이라서 가질 수 있는 작은 반짝임 같은 통찰을 과장 없이 얘기하며, 그렇지 않냐고 조용히 묻는다. 읽다 보면 저자의 고백을 내가 듣는 것인지 내가 고백을 털어놓는 것인지 분간이 흐려진다. 공허함을 부끄럽게 만들지 않는다.

“무언가를 돌보고 배려하는 자세는 무엇보다 삶의 허무함에 대항하는 방식이다. (...) 이런 식으로 우리는 (...) 우리 안의 무언가가 계속 살아갈 수 있음을 깨닫게 된다.”