처음 몇 챕터는 닐 타이슨이 해설했던 코스모스시리즈의 첫머리에서 그림(만화)을 곁들여 했던 이야기들이어서 친근하게 느껴졌고, 거기서는 설명이 길어질까봐 생략했던 중간 얘기들을 알 수가 있어서 좋았다.

서양 과학의 발전 변천사를 관련있는 서양사와 엮어서 쉽게(? 소개해 놓은 책.

전공을 하지 않은 일반인에게는

자세히 알려고 하면 어렵고 흐름으로 슥슥 이해하면 대충은 넘어갈 수 있는 과학인문서적이라는 느낌.

읽으면서 문득 ‘내가 이 책을 고등학교때 읽을 수 있었더라면...‘ 하는 생각이 들었다.

이 많은 과학공식들이 이렇게 자연스러운 쓸모를 가지고서 발전했다는 걸 어릴적에 알게 됐더라면 얼마나 신기하고 좋았을까:-)

가장 인상적인 부분은 유럽의 혁명기와 맞물려가는 과학의 혁명사.

특히 19세기의 프랑스 혁명의 시기는

왠지 지금 우리나라의 정치적 현실과 많이 닮았다는 느낌이 들어서 인상적이었다. (나폴레옹 집권의 대물림 얘기는 마치 박정희와 박근혜를 떠올리게도 했다)

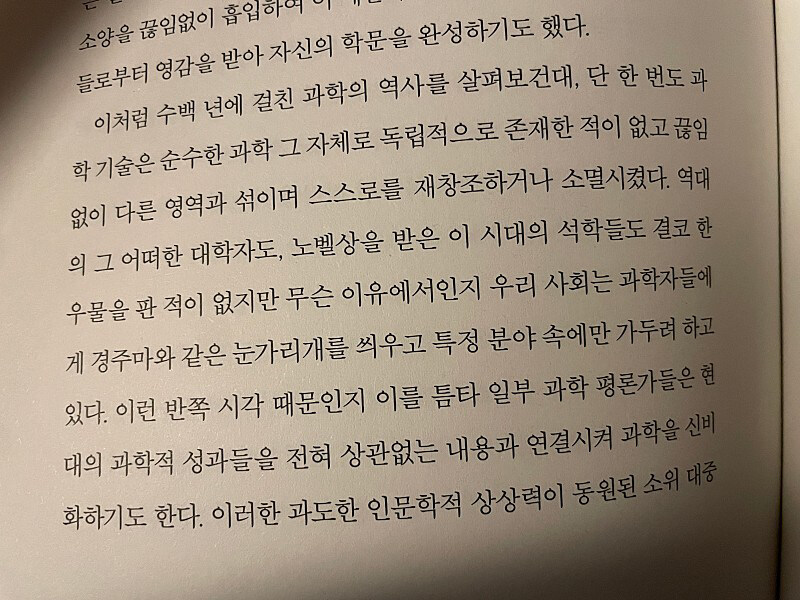

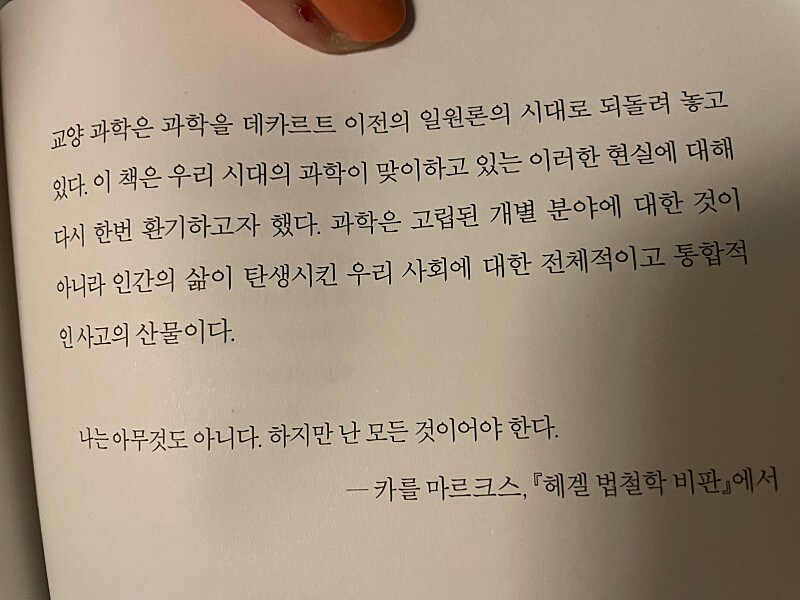

에필로그의 마무리이자 저자가 책을 쓴 이유이다.

* 아래 책 페이지, 사진 두 장 참조 *

이 책의 주제이자 저자의 이런 의식은,

(세상의 발전이 깊고 넓어지는 까닭에) 여러 분야의 책을 읽는 것을 좋아하고 호기심를 갖는 사람이라면 누구라도 공감하고 걱정스러워할 부분이라고 생각이 된다. 모든 것들을 엮어 들어가는 면에서 소용돌이가 필요했던 것일까.

다만 책으로서 아쉬운 건.

이런 식으로 주욱 훑는 스타일에 머물거라면 책 종이를 좀 얇은 걸 쓰고 과학자 주변 얘기중에 생략할만한 것들은 좀 생략했어도,

책도 얇아지고 가볍고 그러나 뜻을 전달하기에는 무리가 없었을 터. (책 장이 안꺾이는 책은 진짜 오랫만인 듯)

아니면, 아예 독자 타겟을 더 넓게 잡고, 좀 더 친절하게 길게 풀어서 몇 권으로 발행되었더라도 좋았을 것 같다.

촉박하게 읽어서 조금 미련이 남지만, 오랫만에 인문학적 소양이 깊은 과학자의 이야기를 들은 것 같아 참 흥미로웠다.

20240413