우리 인생이라는 밑그림은 완성작 없는 초안, 무용한 밑그림이다.

(17p)

아는 분이 아이를 대학에 보내보니 이제 어지간히 알겠더라고 했다.

아이를 명문대 보내는 걸 실패해 보니 명문대 보내는 비결을 이제 알겠더라고.

성공이 아니라 실패해 보니 더 잘 알겠더라고.

그런데 문제는, 대학 보낼 아이가 더는 없다는 사실.

그리 말하며 그분은 씁쓸하게 웃었다.

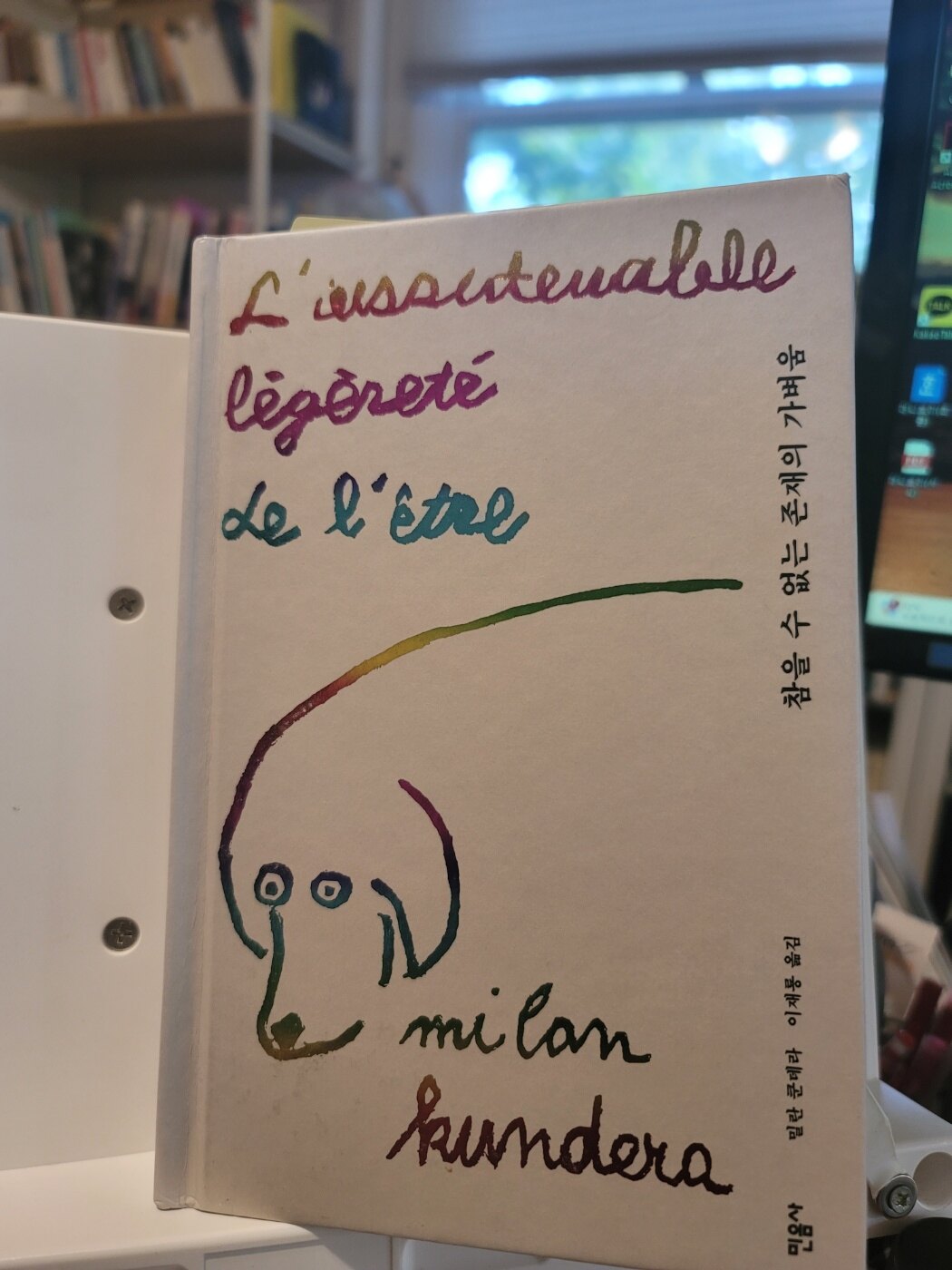

밀란 쿤데라의 문장이나 그분의 웃음이나 하는 말은 같다.

우리 인생은 완성작 없는 초안, 무용한 밑그림.

이젠 공부를 잘 할 수 있을 것 같은데 그만 너무 늙어 버렸다.

이젠 결혼을 잘 할 수 있을 것 같은데 앞에서 남편(혹은 아내)가 밥 먹고 있다.

이젠 사랑을 잘 할 수 있을 것 같은데 다 떠나고 없다.

이젠, 이젠, 이젠...

한 번뿐인 것은 전혀 없었던 것과 같다. 한 번만 산다는 것은

전혀 살지 않는다는 것과 마찬가지다.

(18p)

그렇다. 우린 살아봐야만 알게 된다. 알고 나서 사는 게 아니니까.

이 명작소설에 나오는 인물은 모두 그런 가정, 혹은 진리에서 탄생한 존재들이다.

토마시, 테레자, 사비나, 프란츠

미리 살아보지 않았기에 어떻게 살아야 하는지 모르면서

나름대로 살아가는 방법을 터득했다고 믿는 자들이다.

네 명 중 두 명은 '무거움'을

다른 두 명은 '가벼움'을 그 방도로 믿고 산다.

그리고 소설이 진행될수록 무거움을 택한 이들은 가벼움을 취하고,

가벼움을 택한 이들은 무거움을 취해간다.

무거움과 가벼움으로 맺어진 관계는 서로에게 무게를 더하고 덜어내고자

고군분투한다.

혹은, 자신에게서 무게를 더하고 덜어내고자 각성한다.

그녀가 자기 아파트에서 잠을 잔다는 것이

다른 사람들에게 알려지는 것 역시 원치 않았다.

동반 수면은 사랑의 명백한 범죄다.

(26p)

그가 잠에서 깨어났을 떄 테레자가 그의 손을 꼭 잡고 있는 것을 보고 그토록 기겁을 한 것도 바로 그런 이유 때문이었다! (중략) 지난 밤을 돌이켜 생각해 보았더니 자신이 알지 못했던 행복의 향기를 들이마셨다는 생각이 들었다. 그날 이후 두 사람 모두 잠까지 함께 잘 수 있다는 것에 미리 즐거워했다. (27p)

토마시는 생각했다. 한 여자와 정사를 나누는 것과 함께 잔다는 것은 서로 다를 뿐 아니라 거의 상충되는 두 가지 열정이라고. 사랑은 정사를 나누고 싶다는 욕망이 아니라 동반 수면의 욕망으로 발현되는 것이다.

(29p)

여자와 함께 나란히 잠 자는 것이 불안한 남자.

그런 남자의 손을 꼭 잡고 잠드는 여자.

우린 이 두 부류 중에서 어느 한 쪽에는 들 것이다.

그래서 가볍거나 무거울 것이다.

쿤데라는 묻는다. 당신은 어느 쪽이냐고.

어느 쪽이라고 답하는 순간, 열패감에 젖을 필요는 없다.

쿤데라는 어느 쪽이 우월하다고 추어 올리지는 않는다.

그는 우리에게 질문을 던지고 우리로 하여금 답할 방도를 궁리하게 만들면서

작가의 소임을 다하려 한다.

소설을 읽는 내내 궁금하긴 했다. 작가가 무거움과 가벼움, 어느 쪽 손을 들어줄 것인지.

제목이 '참을 수 없는 존재의 가벼움'이고 보면 '가벼움'을 힐난하는 것 같은데 읽어보면 막상 그런 것만도 아닌 것 같아서.

그녀는 스스로에게 만족하고 자신이 강하다고 느낄 수 있는 상황이 있다는 것을 발견했고 이와 유사한 상황을 다시 찾겠다는 희망에 부풀어 외국으로 떠나고 싶은 것이었다.

(49p)

모빌리티.

문학에서 구현되는 모빌리티(이동성)의 지류다.

우리가 '이동성'을 발휘하려는 시기는 '만족감'과 '자신감'을 느낄 상황을 만들기 위해서.

쿤데라는 그리 말한다.

지금 있는 그 자리에서는 그게 만져지지 않아서. 그럴 때 우리는 이동한다.

외국에 사는 사람은 구명줄 없이 허공을 걷는 사람이다.

그에게는 가족과 직장 동료와 친구, 어릴 적부터 알아서 어렵지 않게 자신을 표현할 수 있는 언어를 지닌 나라,

즉 조국이 모든 인간에게 제공하는 구명줄이 없다.

(131p)

이 정도면 노골적인 모순이다.

"스스로에게 만족하고

자신이 강하다고 느낄 수 있는 상황"을 찾아 외국으로 이동한다면서?

외국에 없는 단 한 가지를 들라면 바로 조국이 제공하는 구명줄, 모국어가 아닌가 말이다.

모국어란 절대적 혜택을 누릴 수 없는 장소에서 도대체 어떻게 "스스로에게 만족하고 자신이 강하다고 느낄 수 있는 상황"을 취할 수 있다는 말인가?

외국에 사는 사람으로서 나는 다음의 문장을 가슴으로 읽었다.

카레닌, 날 원망하지 마. 다시 한 번 이사를 가야겠다.

(132p)

외국에 사는 모든 이가 나 같지는 않겠지만,

조국이 제공한 구명줄을 스스로 놓음으로써

나는 오늘도 곡예하듯 하루를 지나간다.

절반만 이해하는 단어들을 붙잡고 절반만 채워진 것 같은 생을 살아낸다.

그래서 오늘도 다시 한 번 이사가는 꿈을 꾼다.

그래도 체코슬로바키아에서 태어나 프랑스에 정착한 밀란 쿤데라의 가슴과 닿았다는 것에 조각같은 만족감을 느낀다.

그는 다시 기분이 좋아졌다. 그가 평생 동안 권태의 도시라고

저주했던 제네바가 이제는 아름답고 모험에 가득 찬 곳처럼 보였다.

147p)

20여년 간 내가 사는 이곳 이국을 권태와 기만의 도시라고 저주했다.

나 역시 이제는 아름답기까지는 안 해도 사람 사는 곳은 맞다고 생각하게 도었다.

20여년 간 해왔던 질문 하나는 접게 된 셈이다.

권태와 기만의 도시라면서 나는 왜 떠나지 않았는가?

왜 조국으로 돌아가지 않았는가?

그 질문을 더는 하지 않게 된 것만도 살 만해졌다.

이 작품을 소설로 읽기에는 벅차다.

이 소설은 사건과 사건 간의 인과관계보다는

문장과 문장 간의 인과관계가 중해 보인다.

줄거리가 없다고 불평할 수 있다.

줄거리는 작가의 사유를 펼치는 도구로 쓰일 뿐이다.

많은 작가들이 안 그런 척 할 뿐이지만 쿤데라는 과감하게 그걸 드러내놓고 쓴다.

그래서 소설 속으로 저벅저벅 걸어들어갔고 소설 속에서 우리를 내다본다.

소설 속에 존재하지 않은 인물이면서 동시에 소설 속 인물을 응시하는 인물로 선다.

이제까지 이런 화자가 있었던가, 소설에.

과감한 용기, 부럽다.