열린책들 은 내가 맨 처음 소설 읽는 재미를 느낄 수 있게 만들어준 고마운

존재다. 지금은 사라졌지만 페이퍼백으로 출시됐던 미스터노 시리즈는

'세계문학'에 대한 고정관념과 선입견을 깨게 해줬다.

그 유쾌함과 발랄함, 도전정신과 진취성은 적어도 내겐 열린책들과 동의어처럼

인식된다.

열린책들 까페엔 등급이

있는데, 내가 제일 먼저 마지막 등급, 그러니깐 '지구끝

사람들'이 되었던 걸로 알고 있다. 지금은 어떤지

모르겠지만.

암튼 그만큼 열린책들을

좋아했다. (얼마나 열린책들을 좋아했는지를 보여주는 대표적 사례 한 가지만. 한참

열린책들에 꽂혔을 때 이 출판사 대표인 홍지웅 씨의 책『통의동에서 책을 짓다』를 읽고 그 책에서 언급하는 거의 모든 책들을 섭렵하기까지

했다. )

그러다 보니 열린책들에 대한 애정이

각별해서, 다른 소설책들과는 달리 이 출판사에서 나온 책들은 따로 공간을 만들어 '각별히'

보관하고 있다.

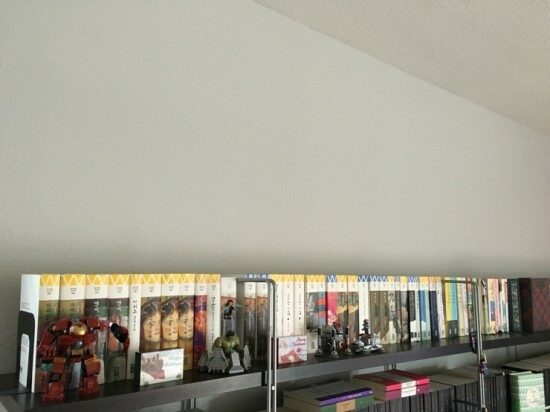

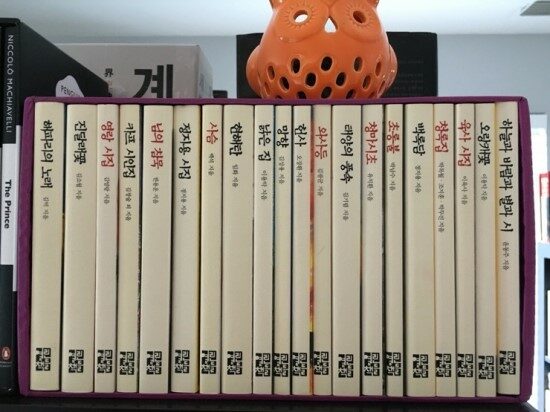

제일 아끼는 건 아까도

말한 '미스터 노'

세계문학 시리즈. 그리고 그 후신으로

나온 'W 세계문학'도 아낀다. 물론

세계문학 시리즈로 엮여서 나오지 않은 책들도 많다.

아마 대중들이 가장 많이 사랑하는 작가는 폴 오스터가 아닐까

한다.

열린책들이 국내 출판계나 독자들에게 미친

영향력 중 가장 큰 건 이렇듯 해외의 많은 작가들을 국내에 소개했다는 것. (최근엔 요나스 요나손이 이에

해당할 것이다.)

열린책들이 국내에 소개한 많은 작가들과

그들의 작품들 덕에 한국의 독자들은 지적으로,

정신적으로 풍요로울 수 있었다. 책 만드는 사람에게 있어서

이것만큼 더 큰 긍지와 보람이 있을까?