-

-

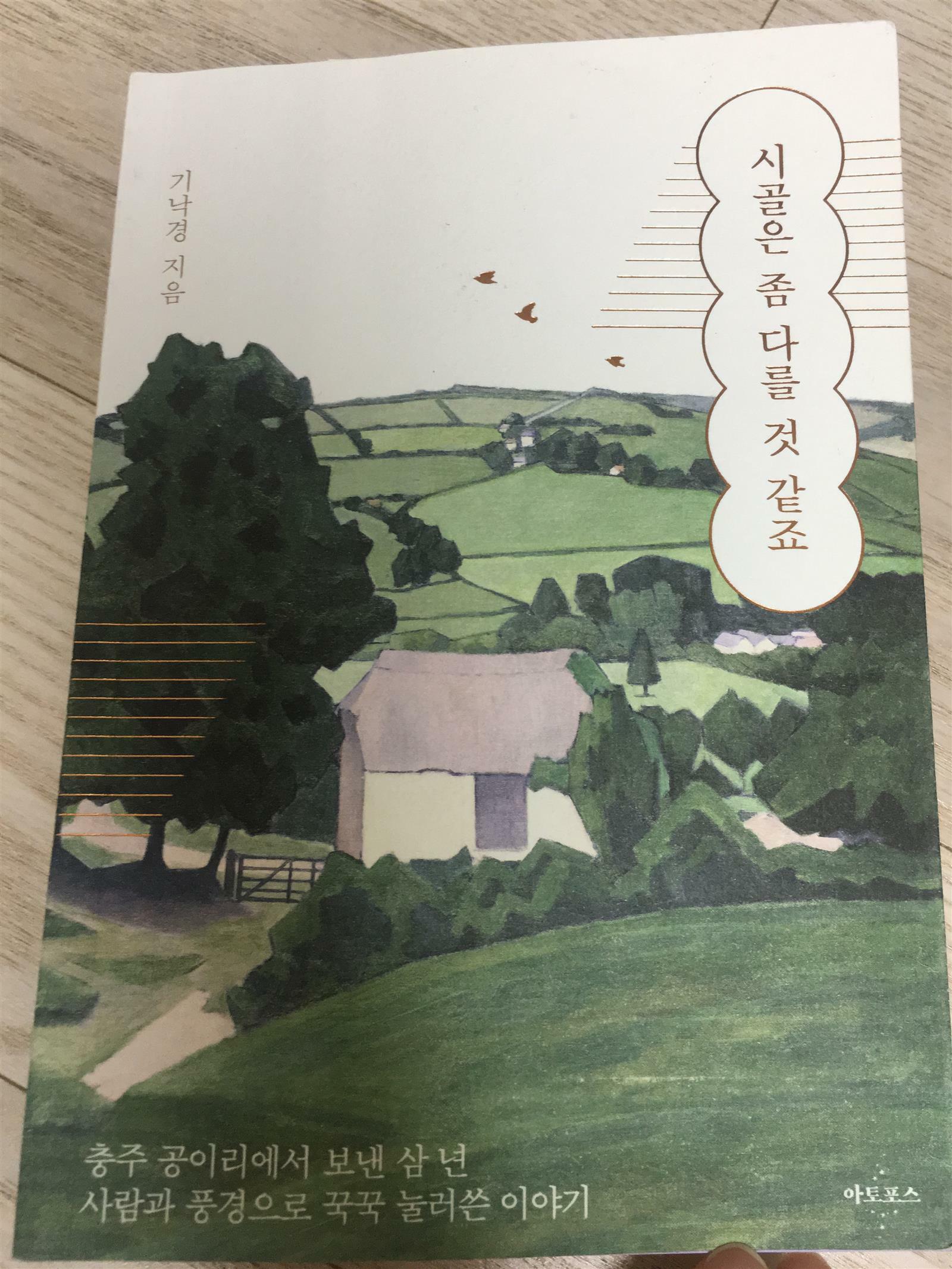

시골은 좀 다를 것 같죠

기낙경 지음 / 아토포스 / 2017년 12월

평점 :

절판

뼛속까지 도시 여자인 <시골은 좀 다를 것 같죠>의 저자 기낙경은 사실 느릿느릿 흐르는

시골을 동경했다. 푸르른 논밭이 있고, 나가수 뺨치는 꾀꼬릴 소리를 들으며 잠에서 깨는 삶을 꿈꾸었다. 패션지 잡지 기자와 시골 농부의 만남은 그 꿈을 현실로 만들었다. 주변의 걱정에도 불구하고,

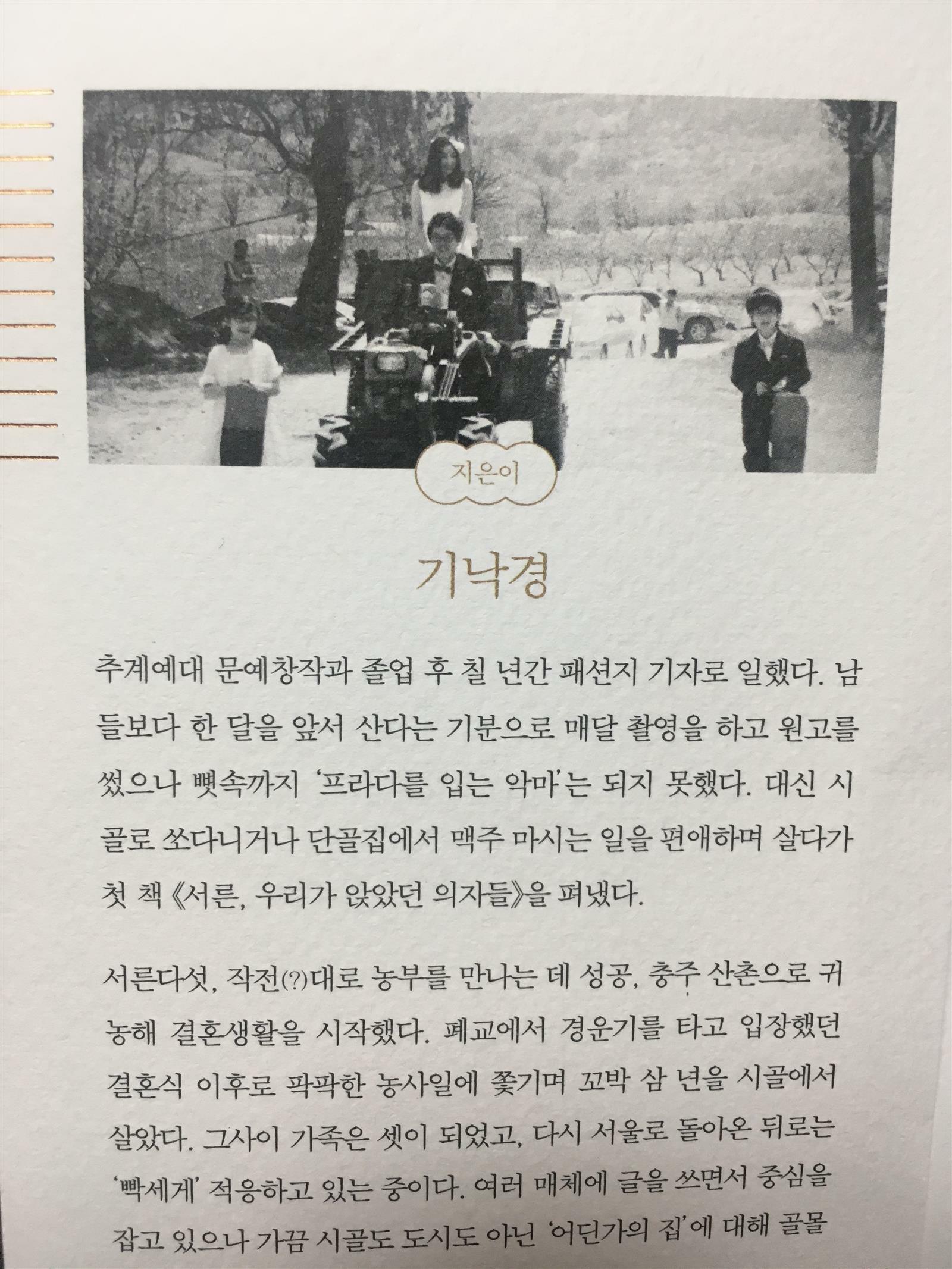

그들은 깡촌 폐교에서 경운기 결혼식을 올렸다. 이것이야말로 요즘 유행하는 스몰웨딩이다!

(p.30) "출발할까요?" 운전석에 앉은

신랑이 정적을 깬다. "네!" 미소를 켠 신부의 눈앞으로 "잘 붙잡아요!"라고 외치는 널찍한 어깨가 탈탈 경운기의 리듬에 흔들린다. (중략)

꽃길은 퍽 아름다웠고, 소머리 국밥의 구수함과 머위장아찌의 새큼함은 오래도록 남아 있다.

시골 입성에는 성공했지만, 귀농 생활은 녹록지

않다. 결혼 전 첫번째 집이 화재로 불에 타 두번째 집에서 꾸린 꿈같은 신혼생활은 점점 생활이 되어간다. 저자는 브로콜리 농사를 짓는 남편을 도와 이리저리

동분서주하지만 글만 쓰던 손은 느리고, 모자르기만 하다. 그녀는 고백한다. 난 농사를 업으로 삼기 위해 농부의 아내가 되지 않았다고. 봄 산색을

즐기고, 지천에 깔린 산딸기 맛을 보며 글을 쓰는 삶을 상상했는데...

그러나 시골이라고 다를 건 없었다. 시골에서

나고 자란 남편은 서울에서 대학원을 마친 뒤 어머니가 돌아가시자 한참을 방황하다 고향으로 내려왔다. 처음엔 친환경 농사를 꿈꿨지만 먹고 사는

문제때문에 다들 하는 식으로 약도 치고 잡초도 뽑으며 수확을 한다. 수지에 맞는 브로콜리와 사과를 농사짓고, 경매에 내다

판다.

손이 느린 그녀는 어느덧 임신을 하고, 아이를

낳아 그곳의 사람들과 어울려 지낸다. 주변 사람들이 모두 언니, 형님, 이모, 삼촌 등으로 불리는 그 곳은 서울보다 정이 넘쳤다.

(p.137) "이루 와, 어여! 김치 한 통

가져가." "있어? 없어? 마늘종 한 다발 놓고 가네." "어여 먹어. 요거 좋아하지? 나의 식성까지 파악해낸 아줌마의 눈썰미란.

품을 나누고, 음식을 나눠 먹으며 함께 사는

시골의 풍경은 마음을 넉넉하게 해준다. 시골의 유일한 아기는 시골 어른들의 사랑을 한 몸에 받으며 쑥쑥 자란다. 그렇게 세월은 3년이

흐르고...

사람 사는 곳은 어디든 똑같다. 소문이 소문을

낳고, 오해로 번지면서 서로에게 상처를 준다. 그러던 와중에 농사일도 뜻대로 되지 않자 고민 끝에 저자의 남편은 농사를 접고, 서울의 한 회사에

취직을 한다. 3년 간의 시골 생활을 정리하고, 서울로 올라온 저자는 눈을 감고 시골에서의 삶을

돌아본다.

(p.9) 그 안에서의 낭만은 그림 같은 풍경일

뿐 현실은 따로 있었다. 내게 있어 농사는 결코 상념을 식혀주는 한갓진 노동이 아니었다. (중략) 시골은 좀 다를 줄 알았으나 다를 것은

없었고, 다만 달라져야 하는 내가 있었다.

(p.287) 많은 사람이 전원을 꿈꾼다. 나도

그랬다. 사람들은 산과 들에 놓인 집을 꿈꾼다.(중략)집의 위치가 아니라 마음의 위치를 먼저 잡아야 한다.

시골에서 살든 도시에서 살든 중요한 건 자기 자신의 마음이었다. 전원의 한가운데서 시작한 살림은

초록빛으로 빛나지 않았고, 집이라는 공간은 그리 쉽게 속살이 만들어지지 않았다. 그곳도

서울과 똑같이 사람 사는 곳이었다. 3년간 살아본 시골은 그러했다.