-

-

밝은 방 ㅣ 동문선 문예신서 326

롤랑 바르트 지음, 김웅권 옮김 / 동문선 / 2006년 9월

평점 :

절판

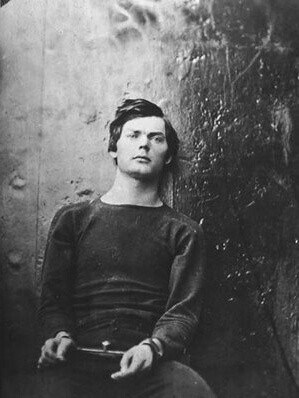

A Portrait of Louise Fain by Alexander Gardner(1821-1882, USA, Photographer)

그는 죽었다. 그리고 죽을 것이다. 1865년, 젊은이 패인은 미국의 국무장관 시워드의 암살을 기도했다. 알렉산더 가드너가 독방 감옥에서 그의 사진을 찍었다. 패인은 교수형을 기다리고 있다. 그 사진은 아름답고 청년도 역시 아름답다. 그의 죽음은 곧 실현될 것이고, 또 실현되었다라는 사실을 동시에 읽는다. 나는, 공포를 느끼면서 죽음이 걸려 있는 전미래(前未來, futuranterieur)를 바라본다. 사진은 나에게 그 포즈의 절대 과거(부정과 거)를 보여줌으로써 미래의 죽음을 말해준다. 나를 찌르는 것, 그것은 이 과거와 미래의 등가 관계의 발견이다.

구스타프 말러는 "언젠가 나의 시대가 올 것이다"라고 했다. 그렇다면 그의 음악이 미래라는 시간을 담고 있다고 말할 수 있을까. 사진에는 분명히 시간이 있다. 루이스 패인(Louise Fain)의 초상이 그렇다. 이제 곧 죽음을 앞둔 한 청년의 초상 사진을 두고 롤랑 바르트는 '전미래'라는 시제로 설명한다. 그는 여전히 존재하지만 지금은 더 이상 없으므로. (어떤 푼크툼으로 다가올지 실제로 보면 어떨까 궁금했었는데 델피르 전시장에서 그와 마주치자 기분이 이상했다. 허공을 향한 불안한 눈빛, 마지막 삶이 떨리고 있다. 이제 곧 사형대에 오를 그의 나이는 스물두 살. 우연히 예술의 길로 들어섰던 로베르 델피르의 나이도 스물두 살이었다. 두 청춘의 극과 극인 인생을 한 공간에서 느낀 날.)

'사진에 관한 노트'라는 부제가 붙는 이 책은 1998년 열화당에서 <카메라 루시다>라는 제목으로, 2006년 동문선에서 <밝은 방>으로 출판되었다. 틀에 박힌 현학적인 비평이라기보다는 사진에 관해 새롭게 눈 뜨게 해주는, 그런 글이다. 시간, 언어, 의식, 기억, 죽음에 관한 수사학적인 관점도 흥미롭고. 그럼에도 불구하고 매끄럽지 못한 번역은 여전히 아쉽기만 하다.

나는 울지 않는다. 그뿐이다. 나머지 모든 것은 움직이지 않은 채 그대로 남아 있다. 왜냐하면 내가 잃어버린 것은(‘어머니’라는) 하나의 형상이 아니라 하나의 인간이기 때문이다. 아니 하나의 인간이라기보다는 하나의 특질, 하나의 영혼이기 때문이다. 그것은 없어서는 안 될 것이라기보다는 다른 것으로 대치할 수 없는 무엇이다. 나는 ‘어머니’ 없이 살게 되었지만(우리는 조만간에 모두 그렇게 된다), 그 후 내게 남겨진 삶은 확실하게 그리고 끝끝내, 규정지을 수 없는 것(특질 없는 것)으로 남아야 했다.

무엇보다도 이 책이 내게 큰 의미로 다가왔던 것은 죽음에 대한 또 다른 이미지를 제시했기 때문이다. 어머니에 대한 진혼곡이라고도 불리는 이 책이 아름답게 느껴지는 것도 그런 이유에서다. 사별한 어머니에 대한 애틋함, 더 이상 함께 할 수 없는 시간과 공간, 피할 수 없는 절대적인 단절... 사진은 순간을 재현한다 하지만 그 안에는 과거부터 미래로 이어지는 영속성이 존재하기도 한다. 죽음도 바로 그런 것이 아닐는지.

한 장의 사진 앞에서 나는 이렇게 생각한다. 영원히 사라지려 하는 것은 바로 보물과도 같은 사랑이라고. 왜냐하면 내가 죽은 뒤 그 누구도 그 사랑을 증언할 수 없기 때문이다. 오직 무심한 ‘자연’만 남을 것이다. 그것은 그다지도 날카롭고 견디기 어려운 고통이기 때문에 미슐레는 홀로 자신의 세기에 맞서서, ‘역사’라는 것을 사랑의 ‘항의’라고 생각했다-생명뿐만 아니라, 오늘날에는 유행에 뒤떨어진 말이지만, 그 자신의 어휘로는 ‘선’, ‘정의’, ‘화합’이라고 불렀던 것을 영속화시키는 것.