-

-

유럽의 책마을을 가다 - 사랑하는 이와 함께 걷고 싶은 동네

정진국 지음 / 생각의나무 / 2008년 5월

평점 :

구판절판

동네 상점이 겨우겨우 연명하고, 역사 깊은 헌책방은 거의 찾아볼수 없는 우리나라 사정을 고려해 볼때 유럽에 책마을 이라는게 있고 그 수도 꽤 많다는 것에 일단 놀라게 됐다. 유럽에서도 출간된 바 없는 최초의 책마을 순례기 라는데 그래서 더 뜻깊은 책이다. 저자는 스위스, 프랑스, 벨기에, 룩셈부르크,네덜란드, 노르웨이, 스웨덴, 독일, 영국과 아일랜드 등 유럽의 24곳 책마을을 탐방했는데 각자 특징이 뚜렷하면서도 책을 사랑하는 공통된 마음이 있어, 좀 어려운 글 이었지만 정독하면서 읽게 됐다.

그런데 책마을의 탄생 배경을 살펴보면 단순히 책이 좋아서 만든 공간이 아니었다. 그 이면엔 도시와 농촌의 양극화와 책시장의 붕괴와 같은 다양한 이유들이 있었는데, 농촌을 살리고 거대출판사와 자본에 사라져가는 책시장을 유지하기 위한 방편으로 생긴 것이었다. 청년들은 일자리를 찾아 도시로 나가고, 농촌은 붕괴되기 직전이었다. 규모가 작은 출판사들은 비싼 임대료와 유통비 등 도심에선 버티기가 힘들었고 그 대안으로 농촌이 떠올랐다. 이런 상황이 맞물리면서 책마을을 탄생시켰는데 성공적인 출발을 보이면서 그 수는 점점 늘어나게 됐다. 출판인들과 작가들, 마음이 맞는 사람들이 모여서 책 축제도 열며 활기를 불어넣으니 농촌도 살고 책도 새로운 주인을 만날수 있는 기회를 가지게 됐다. 우리나라도 도시를 알리기 위해 다양한 축제를 기획하고 지역의 특산물을 홍보하는데, 책마을처럼 독특한 곳이 조성되면 좋을 것 같다. 위의 사진처럼 마을의 입구에 어린왕자 책을 크게 만들어 놓아두는 등 재미있는 아이디어를 펼친다면 많은 사람들이 찾지 않을까 싶다.

저자는 책마을을 탐방하며 다양한 책도 만나고 그 곳 사람들과 대화도 하며 책과 유통 전반에 대한 이야기를 들려주는데, 이런 소소한 재미 말고도 뜻밖의 행운을 얻기도 한다. 다국적 인터넷 서점에서조차 찾을 수 없었던, 에밀 부르다레가 1904년 조선을 탐사하며 기록했던《조선에서》를 찾게 되는데 이런 의외의 수확은 책탐방이 주는 또 다른 즐거움이다. 생각지도 못했던 책을 발견하게 된다거나, 보고싶었던 책을 헐값에 구입하다 보면 자꾸만 발품을 팔고 싶어진다. 어디에 보물이 숨겨져 있을지 궁금해질테니 말이다.

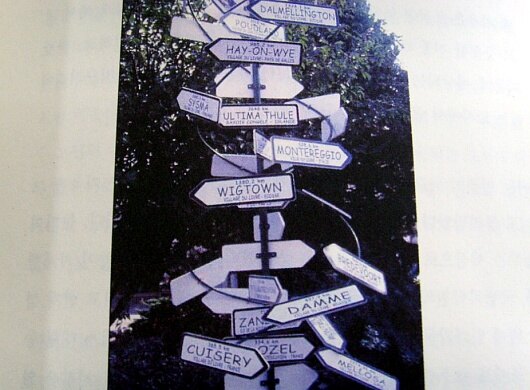

위 사진은 전세계 책마을의 방향을 가리키고 있는 이정표라는데 여기에 대한민국이 끼게 되는 날이 올까? 이 이정표가 있는 로렌의 퐁트누아 라 주트는 농사짓는 사람, 책 파는 사람, 종이 만드는 사람이 어울리는 곳으로 농촌생활을 보존하면서 책마을을 성공적으로 만든 곳이다. 본래 이 곳에서 살고 있던 사람들을 배려하면서도 새로운 문화 공간과 마을의 이미지를 재탄생시키기 위해 많은 사람들이 균형을 잘 유지하면서 노력했기에 가능했다. 만약 책마을로서의 기능만 우선적으로 생각하고 계획을 짰다면 주민들과 불화도 생겼을 테고, 잘 정착하지 못했을 것 같다. 너무 무리하게 책마을 착공을 서두르지도 않고 조화를 이루는 그 모습에서 배울 점이 많았다.

농촌에 책마을을 조성할 때는 농민이 경작생활을 그대로 지속하면서 고향을 떠나지 않고 서점을 정착시키도록 돕는 방향으로 나아가야 했다. 전통적 생활 방식을 보존하면서 서점과의 공존을 꾀하는 것이 상당히 감동적 이었는데, 만약 우리나라 같았다면 외부에서 숙박업소같은걸 짓고 관광객 유치를 하기 위한 투자자들이 몰리며 농민의 일터를 망가뜨리고 부작용만 낳게 되었을 것이다. 이렇게 말하면 우리나라를 너무 헐뜯는것 같기도 하지만, 주민을 우선시하고 숙박업소 같은 투자를 자제하며 보호하려고 한 행정방법이 솔직히 감동적 이었다. 주민을 우선시 해야 하는게 당연한 일이겠지만 그게 이권 앞에서는 잘 지켜지지 않는게 사실이니 말이다.

작고 예쁜 서점들이 참 많았던 것도 책마을을 가고 싶게 만드는 이유 중 하나이다. 그리고 그 안에 빼곡히 들어있는 책들을 보면서 요즘 나오는 화려한 디자인으로 허술한 내용을 포장하는 책들을 떠올려 본다. 양장 이다 해서 비싼 책값을 매기고(무거워서 가방에 넣고 다니기가 불가능한), 책의 내용보다 디자인에 더 초점을 두고, 잘못된 과잉 홍보로 눈쌀을 찌뿌리게 하는 경우가 많은데 이 곳을 둘러보니 책의 진정한 의미에 대해서 생각해보게 된다. 책은 소유하는게 아니라 읽고 내 것으로 만드는 것임을 말이다. 흥정하는 재미와 여러권 구입할때 한권주는 인심이 있는 곳. 책방 주인과 이런저런 이야기를 할 수 있는 곳. 하루 종일 책을 읽고 가도 아무 말 안 하는 곳. 옛날 책들이 많이 구비되어 있는 곳. 그런 서점을 가고 싶다. 유럽의 책마을에선 그런 서점을 많이 만나 볼수 있을것 같다.

저자는 책마을을 순방하면서 만난 수많은 책들을 보며 열악하고 한심한 우리나라의 책시장에 대한 아쉬움과 비판을 한다. 200년 전의 영어 소설을 읽으면서는 영어가 거의 변한게 없어 외국인도 읽을 수 있지만, 우리말은 100년, 50년전의 소설도 술술 읽히지 않을만큼 어지럽게 변화한 것에 대한 개탄도 있고 정작 번역되어야 할 책들이 소외되는 안타까운 상황도 전한다. 책의 내용에 가치를 두기 보단, 외적인 것에 관심을 두고 진짜 좋은 책을 만나기 힘든 국내 시장을 떠올려보면 우리나라에 책마을이 생긴다해도 오래가지 못할것 같단 생각도 든다.