집사인 아버지의 뒤를 이어 역시 집사로 평생을 살아왔고, 그 '품위'를 잃지 않기 위해 항상 노력해왔던 스티븐스. 그에게 세상은 '달링턴 홀'과 그 집에서 달링턴 경을 섬기고 집을 관리했던 삶이 전부였다. 그 외에는 어떤 것에도 눈길조차 주지 않고 달려왔던 지난날. 달링턴 경이 세상을 떠나고 새로운 주인으로 패러데이 어르신을 모시게 된 스티븐스는, 1956년 여름, 난생 처음으로 휴가를 받아 여행을 떠난다. 젊은 날 달링턴 홀에서 함께 근무했던 켄턴 양이 보내온 편지를 읽고 또 읽으며 그녀를 만나기 위해 내디딘 여정. 그 길목의 굽이굽이에서 스티븐스는 지나간 자신의 인생을 마주하면서 무엇을 깨닫게 될까.

여행을 떠났음에도 스티븐스의 마음은 오로지 '집사'와 그 직무의 '품위'에 머물러 있다. 그의 눈에 들어온 것은 주변의 여유로운 풍경이 아니라 과거 어느 한 때의 장면들이다. 아버지의 임종이 임박했음에도 달링턴 홀에 방문한 손님들을 대접하느라 그 자리를 지키지 못했던 것, 켄턴 양이 자신을 좋아한다는 것을 막연하게나마 느끼고 있었음에도 불구하고 그 마음을 외면했던 것 같은 과거의 단편들. 스티븐스는 집사로서의 '품위'를 위해서라면 아버지의 실수도 냉정하게 평가할 수 있는 '어리숙한' 사람이었다. 어리숙함. '집사의 품위와 직무'를 최우선으로 하고 그 외의 일에는 어떻게 대처해야 할 지 몰랐던 사람. 그랬기에 더욱 자신의 일에 매달릴 수밖에 없었던 사람이 바로 스티븐스다.

그렇게 계속 집사로서의 품위와 긍지에 대해 강조하는 스티븐스의 모습에 위화감을 느꼈다. 당신은 정말 그걸로 만족하나요? 지금까지의 삶에 조금의 후회도, 아쉬움도 없나요? 당신은 혹시 '품위'와 '자긍심'이라는 단어에 매달려 당신의 진짜 마음을 외면하고 있는 것은 아닌가요? 애처로울 정도로 품위와 자긍심을 재차 설명하는 그의 모습이 걱정스러웠다. 켄턴 양과의 만남에서 그는 정말 '직업적'인 도움만을 요청할 생각이었을까. 스티븐스가 확인하고 싶었던 것은 다른 것이 아닐까. 그가 마지막 순간 무너져내리는 것은 아닐까. 그렇다면 그의 삶의 의미는 대체 무엇이란 말인가.

세상 사람들은 달링턴 경을 비난하지만 스티븐스는 그것은 자신의 손을 벗어난 일이고, 때문에 후회해봤자 소용없다고, 자신은 자신의 자리에서 충실했다고 담담히 술회한다. 노력했던 것, 그것이면 충분하다고. 그리고 앞으로 패러데이 어르신을 어떻게 모실 것인가 고민하는 이 남자 앞에서, 나는 겸허해지는 마음을 느꼈다. 누구도 그의 삶에 대해 왈가왈부 할 수 없음을, 지금 처해진 상황이 어떠하든 그 모든 것이 스티븐스의 선택이었고, 그 선택을 존중해야 마땅하다고 여겨졌다.

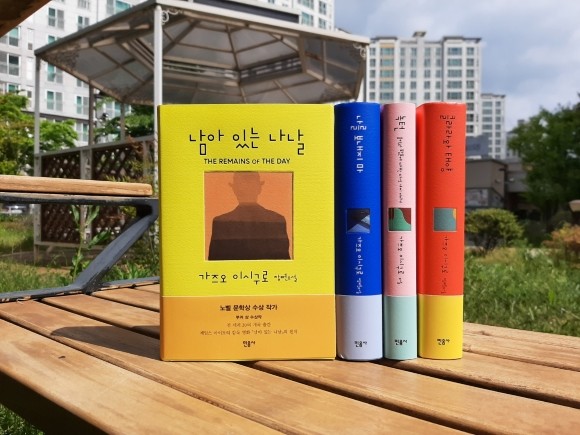

[클라라와 태양]이 출간되면서 개정되어 나온 <가즈오 이시구로> 시리즈. 그의 작품은 처음이지만 처음으로 선택한 [남아 있는 나날]에 말로는 다 설명하지 못할 뭉클함과 애잔함을 느꼈다. 한 남자가 인생의 황혼녘에 담담하게 바라본 자신의 생애. 그리고 그 끝에서 체념하는 것이 아니라 자신이 가진 '긍지와 자부심'으로 다시 내일을 생각하는 한 존재를 그려낸 이 작품에 마음과 몸이 깊이 잠겨버렸다. 작품을 읽기 전 '남아 있는 나날'이라는 제목에서 느꼈던 아쉬움은 어느 새 자취를 감췄고, 그 날들을 새롭게 채워갈 스티븐스의 모습에 조용히 응원의 박수를 보내고 싶다. 어쩌면 우리 모두 이 '스티븐스'일 수 있음을, 그렇기에 이것은 타인이 아닌 나의 이야기가 될 수도 있으므로.