* 네이버 「디지털감성 e북카페」 카페 이벤트를 통해 출판사로부터 책을 무상으로 제공받아 읽고 쓴 서평입니다.

호메로스의 『일리아스』를 읽으면서 처음 든 느낌은 ‘뭐, 이런...?’이었다. 이 거대한 서사시의 발단이 ‘헬레네’라는 한 여인 때문이라는 사실에 약간 맥이 빠졌기 때문이다. 물론 단순한 납치 문제 이상의 정치적 맥락이 존재한다는 건 짐작할 수 있다. 하지만 결국 이 이야기는, 한 여인을 되찾겠다는 명분 아래 수많은 영웅이 목숨을 잃고, 수많은 가정이 파괴되며, 신들까지 나서서 인간사를 흔드는 이야기다. 이게 과연 합당한 이유인가? 정말 이 정도의 희생이 정당화될 수 있는가? 자연스럽게 그런 질문이 떠올랐다.

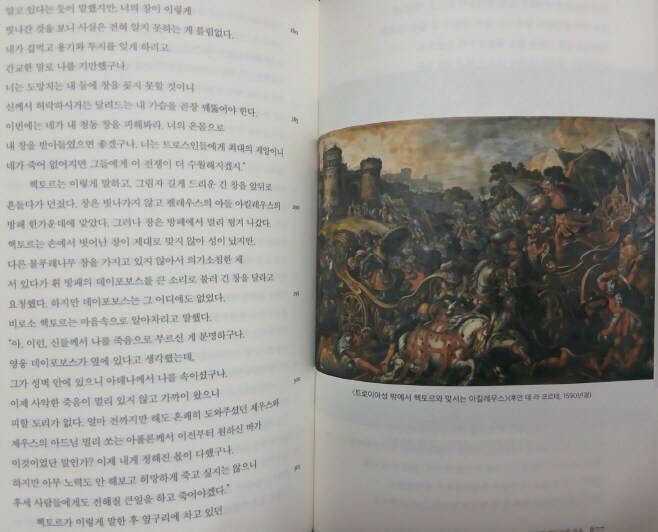

『일리아스』를 계속 읽다 보면 이 질문은 점점 더 깊어진다. 아킬레우스는 전우 파트로클로스의 죽음을 계기로 전장에 복귀해 복수에 나선다. 그의 분노는 정당하고, 슬픔은 진실하다. 하지만 이 모든 시작이 '명예를 빼앗겼다'는 자존심 문제에서 비롯되었음을 생각하면 허탈해진다. 아가멤논과 아킬레우스의 다툼도, 트로이와 그리스 간의 전쟁도, 그 끝없는 죽음도 어쩌면 ‘별것도 아닌 일’로부터 비롯된 것이 아닐까?

이 대목에서 문득 『삼국지』가 떠올랐다. 조조는 동탁의 권력을 몰아내겠다는 명분으로 거병했고, 유비는 한 왕실의 적통을 지키겠다는 명분으로 싸운다. 하지만 실제로는 각자의 야망, 분노, 오해가 꼬리에 꼬리를 물고 갈등을 증폭시킨다. 『일리아스』와 『삼국지』 모두에서, 인간은 대의와 명분을 입에 담지만, 그 이면에는 너무도 인간적인 감정들-질투, 욕망, 자존심-이 꿈틀댄다. 그리고 그 감정 하나가 수천의 목숨을 앗아간다.

『일리아스』는 트로이 전쟁이라는 거대한 무대를 통해 인간의 본질을 해부한다. 인간은 이성적인 존재라기보다 감정에 휘둘리는 존재다. 누군가의 말 한마디, 자존심에 스친 작은 상처 하나, 혹은 상대의 무시로 느껴진 눈빛 하나가 전쟁의 불씨가 되고 만다. 그리고 그 감정의 불꽃은 쉽게 꺼지지 않는다. 한 명이 죽으면 또 다른 누군가가 복수를 다짐하고, 그렇게 반복되는 슬픔의 연쇄 속에서 독자는 인간의 나약함을 절감하게 된다.

하지만 『일리아스』가 단지 인간의 비극성과 허무만을 말하는 것은 아니다. 아킬레우스가 헥토르를 죽이고, 그 아버지 프리아모스 왕이 아들의 시신을 돌려받기 위해 그를 찾아와 애원하는 장면은 이 작품의 정점이라 할 만하다. 여기서 우리는 전쟁 너머의 인간, 적과 아군이라는 경계를 넘어선 ‘같은 인간’의 얼굴을 본다. 이 장면은 결국 이렇게 묻는다. “우리는 왜 이렇게나 별것도 아닌 이유로 서로를 죽이고, 또 그 죽음을 슬퍼해야 하는가?”

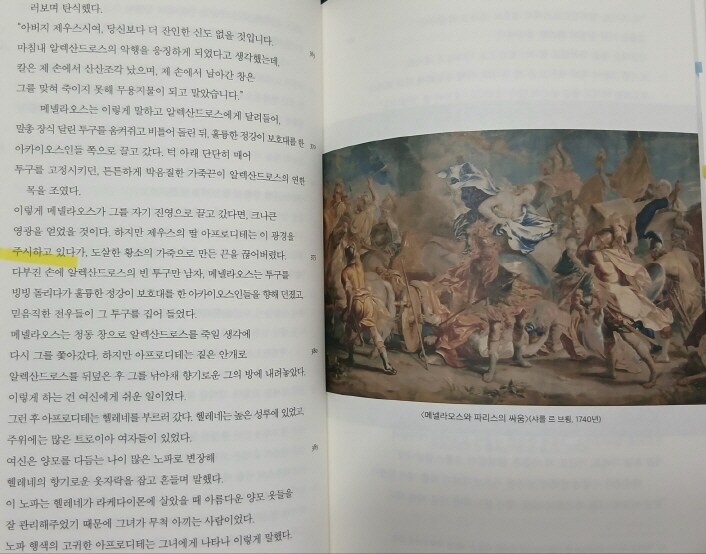

『일리아스』는 신들조차 인간의 운명을 주관하는 존재로 그려진다. 전쟁의 신 아레스나 여신 아테나조차 각자의 편을 들어 싸움에 개입한다. 인간은 신들의 장난감 같고, 운명의 꼭두각시처럼 보인다. 그러나 동시에, 작품은 인간이 가장 인간다워지는 순간-죽음을 애도하고, 복수 대신 용서를 선택하는 순간-을 가장 숭고하게 묘사한다. 신의 영역을 넘는 인간의 고통과 용서는, 비록 전쟁을 막을 수 없을지라도, 그 전쟁 속에서 빛나는 인간성의 조각으로 남는다.

결국 우리는 『일리아스』를 통해 ‘전쟁’보다는 ‘사람’을 보게 된다. 싸움보다는 고통을, 영웅보다는 아들의 시신을 위해 눈물 흘리는 아버지를. 거대한 역사 속에서 인간은 너무나 작고 나약한 존재다. 하지만 바로 그 나약함이 우리를 인간답게 만든다. 『삼국지』에서 수많은 전투 장면보다 관우의 의리나 유비의 울음이 오래 기억에 남듯, 『일리아스』에서도 마지막에 남는 것은 죽음 그 자체보다, 그 죽음을 둘러싼 감정과 연민이다.

전쟁은 끝나지 않는다. 하지만 그 전쟁 속에서 인간은 사랑하고, 슬퍼하고, 후회한다. 그것이 『일리아스』가 오늘날에도 여전히 의미 있는 이유일 것이다.