어제부터 내일까지 주어진 휴가.

어차피 오후는

아이 픽업 때문에

나를 위해 쓸 시간이 많진 않지만,

오전만큼은

평소에 잘 하지 못하는 것을 해보고 싶었다.

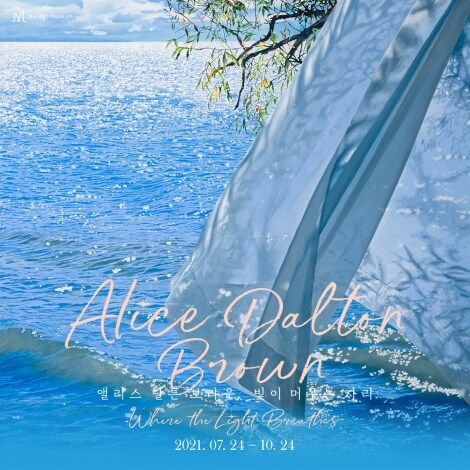

앨리스 달튼 브라운.

바다 풍경을 뒤로 한 채

하얗고 투명한 커튼이 넘실대는

창문 그림이 왠지 힐링이 될 것 같은 생각에

오늘 삼성역으로 향했다.

사실 나는

실제와 똑같이 그리는 그림에 대해

약간 편견을 갖고 있었다.

어차피 똑같이 그릴 거라면

사진이 낫지 않아?

뭐 이런 생각.

그런데 오늘 앨리스 달튼의 그림을 보는데,

눈앞에 바다가 펼쳐지고,

어디선가 산들바람이 불어오고,

오후 창가로 스며든

빛의 나른함에 도취되는 것을 느끼며.

아, 똑같은 풍경일지라도

누군가의 손을 거쳐

완성되는 그림이란,

화가의 느낌과 기분과 분위기 같은 것이

녹아있는 거구나.

사진이랑은 완전 다른 거구나.

얼핏 알 것 같았다.

그녀의 그림은

빛을 좇는다.

여름 바람이라는 연작의 결과물들은

우리가 휴가를 떠나

막 숙소에 도착해

커튼을 촤르륵 열었을 때 보고싶은

딱 그런 느낌의 풍경이다.

밖은 뜨거운 열기로 일렁거리지만,

바다는 눈부시게 반짝거리고

저쪽에서 불어오는 바람은 제법 시원하다.

눈이 푸르고 푸르다 못해 눈부시다.

그런데 막상,

그런 풍경은 어디론가 떠나야만 있는 것은 아니다.

전시회를 보고 나오는데

길가의 가로수 잎사귀가

바람에 흔들리며 무수히 많은 빛들이

반짝이는 것이 보였다.

그 반짝임에는

빛에 가려진 그림자도 함께했다.

미처 발견하지 못했을 뿐.

앨리스 달튼의 전시회를 계기로

일상에서 좀더 많은 빛을 발견할 수 있을 것만 같은

기분이 든다.

청명한 가을이라 더 그런가.