이 책은 친구의 추천으로 여행 가방에 넣은 책이었다. "가볍게 읽기 좋은 책"이라는 친구의 말에 혹했다. 하지만 정작 여행 동안은 손도 가지 않았다. 바람이 좋아서였는지, 아니면 그냥 때가 아니었던 건지.

여행 마지막 즈음, 짐 정리를 하다 무심코 책을 펼쳤는데, 정말 놀라고 말았다. 페이지를 넘길수록 누군가 내 안의 모난 부분, 쪼잔한 부분들을 낱낱이 들춰내는 기분이었다. 그런데 이상하게도 불편하지 않았다. 오히려, "괜찮아. 다 그래. 그럴 수 있어."라며 다독여주는 느낌이랄까.

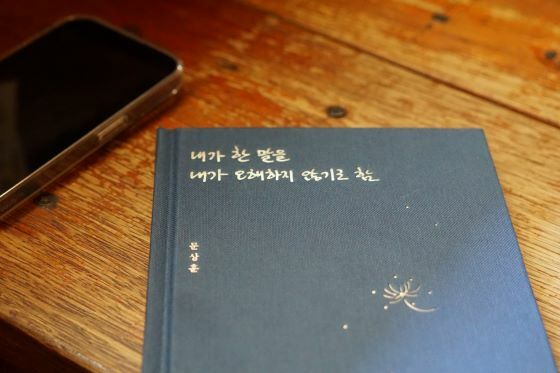

문상훈 작가의 글은 솔직하면서도 다정하다. 누구나 한 번쯤 떠올렸을 법한 순간들을 담담하게 풀어내면서, 그 안에 자신만의 위로를 녹여 놓았다. 읽고 나니 지난날의 부끄러운 기억들이 떠올랐다가도 이상하게 웃음이 나고, 마음이 편안해졌다.

책을 덮고 나서 문득 생각했다. 내가 한 말을 내가 오해하지 않으려면, 내 생각보다 더 크거나 내 마음보다 더 작게 말해서는 안 된다는 결론에 이르렀다. 내 마음만큼만, 내 생각만큼만 말하는 것. 그게 결국 나를 이해하고, 또 남을 이해하는 첫걸음이 아닐까 싶었다.

이 책은 단순히 "여행 갈 때 읽기 좋은 책" 이상이었다. 잠깐 멈춰 서서 스스로를 돌아보게 하고, 있는 그대로의 나를 받아들이게 만들어 준 고마운 책. 언제 다시 펼쳐 읽어도 그날의 감정이 떠오를 것 같은 그런 책이다.