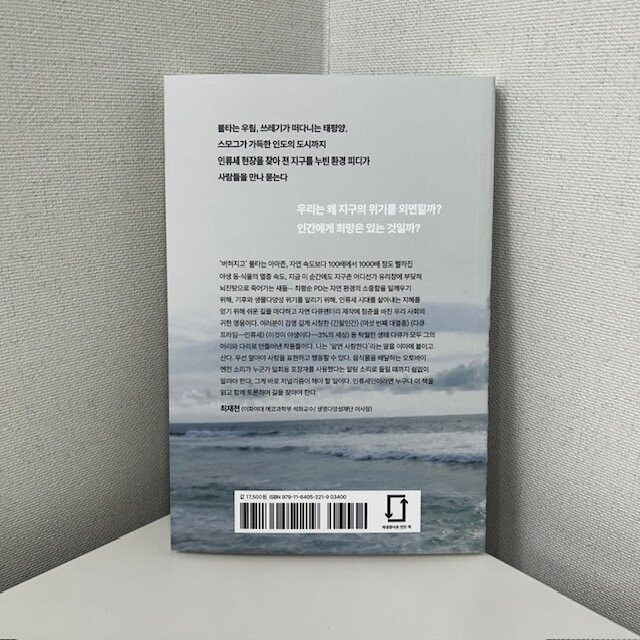

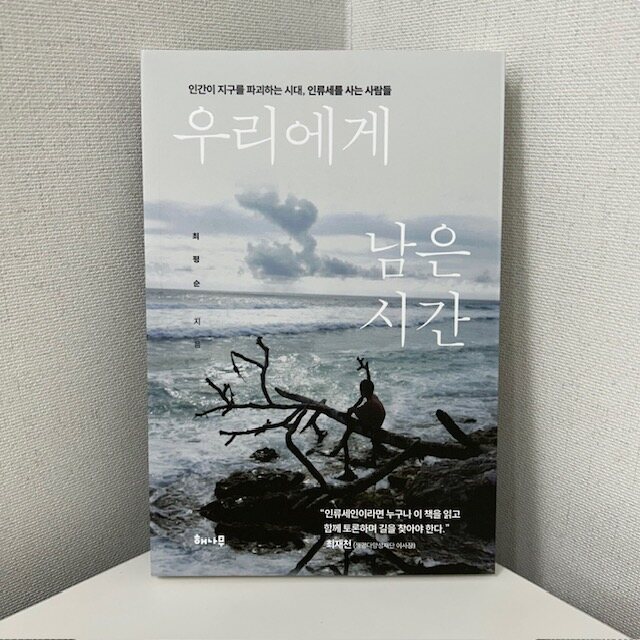

코로나19를 기점으로 뼈저리게 느꼈지만 신종 전염병의 출현, 지구온난화를 넘어 Global boiling 시대가 도래하는 요즘 기후위기가 점점 더 많이 언급되고 있다. 인간의 활동으로 전 지구적 변화가 연이어 나타나고, 이를 인간의 시대, 즉 인류세라 명명한 것이다. 지질시대로서는 아직 공식적인 권위가 없지만, 기후위기는 ‘팩트’이다. 절망적인 부분은 2030년부터 기후 재난이 일상화 될 것이라는것, 우리가 아무리 노력해도 지구 시스템이 붕괴되는 티핑포인트인 1.5도 상승선을 넘을 수 밖에 없다는 것이다.

사정이 이러한데 기후위기를 심각하게 받아들이는 사람과 그렇지 않은 사람의 차이는 상당히 크다. 이 책에서는 그 이유가 재난의 예고에서 발생까지 진행되는 속도가 느리기 때문이라고 한다. 이른바 ‘느린 재난’이다. 위기감이 만성화가 되면 점점 더 무감각해진다. 생각해보면 정말 무서운 일이다.

나는 나름대로 이 분야에 관심을 두고 일상에서 할 수 있는 것을 소소하게나마 실천하고 있다고 생각해왔지만, 책을 읽으며 나는 정말 아무것도 몰랐구나 하는 생각이 들었다. 북극과 남극의 빙하가 녹아내리는것은 알아도, 히말라야의 빙하가 녹고있는지는 몰랐다. 바닷물은 산성화되고있고, 우리나라에서만 하루 2만여 마리의 야생 조류가 유리창에 부딪혀 죽고, 꿀벌이 자취를 감추고 있고, 나비도 마찬가지라고 한다. 그런데 생물의 종수도 줄어들지만, 생물의 절대량도 40여년만에 무려 76퍼센트나 감소했다니, 멸종이란 가볍게 입에 올릴 수 있는 단어가 아닌 것이다.

이러한 문제는 전 지구적 문제인데 한국은 생명다양성에 대한 사회적 의식이 세계 꼴찌 수준이라니 부끄럽다. 게다가 당장 살기 바쁘고 힘들다는 이유로 고통을 감내하려는 의지도 없다. 개인들의 ‘착한 소비자 운동’ 수준에 머물러서는 곤란한데, 이렇다보니 많은 사람들이 화를 내는 단계를 넘어서서 아예 무기력감을 느끼고 회피하려는 것도 이해가 간다. 이미 기성세대에 접어든 나로서는 지금의 젊은 세대들에게, 아이들에게 미안하기 짝이없다.

그럼에도 불구하고, 우리는 할 수 있는 것 부터 해야한다. 이 책의 표현을 따르면 ‘지구의 위기 앞에 우리는 실천적 연대를 해야한다’. 나는 텀블러와 스테인레스로 된 개인 빨대를 쓰고, 옷을 포함하여 물건을 사들이는 것을 지양한다. 기후위기에 대해 경각심을 가지고 꾸준히 공부를 이어나가며 주변 사람들과도 문제의식을 공유한다. 그러면서 계속 실천을 넓혀나간다. 이것은 2023년을 마무리하고 새해를 맞이하는 나의 개인적인 다짐이면서, 다른 사람들도 한번쯤은 생각해보았으면 하는 문제다.