줌파 라히리는 서뱅골지역 출신의 인도계 영국인으로 태어나 어릴 때 미국으로 이민와서 인도계 미국인 작가가 된 초민족적이며 다문화적인 배경을 갖고 있는 여성 작가이다.

줌파라는 톡특한 이름은 그녀의 애칭인데 본명을 쓰지 않고 애칭을 사용해서 집필활동을 하는 점이 독특한데 <축복받은 집>에 나오는 트윙클이라는 별명을 사용하는 여주인공이 연상된다.

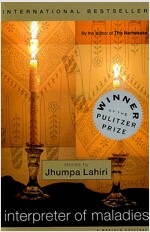

2000년 퓰리처 상을 받은 Interpreter of Maladies(번역본은 다른 단편의 제목을 따라서 <축복받은 집>으로 출간됨)는 과연 명성답게 아주 훌륭한 단편집이었다. 몇 년 전에 주위 사람의 소개로 원본을 구해 처음 읽었을 때 너무 좋아서 며칠 간 울다 웃으며 웃다가 울면서 다시 읽고 또 읽으며 가장 좋은 글귀를 골라서 소중하게 필사했던 기억이 난다.

가장 좋았던 단편은 책의 서문을 여는 ˝A Temporary Matter˝이지만 나머지 단편도 버릴 것 없이 다 좋았다. ˝Mrs. Sen`s˝와 ˝The Third and Final Continent˝는 미국에서 이민자로 살고 있는 내 삶과 겹쳐지는 부분이 많아서 깊은 울림이 있었다.

감동적인 데뷔작과의 조우를 끝내고 바로 집어든 The Namesake(<이름 뒤에 숨은 사랑>)은 반면 기대가 너무 커서였는지 실망 또한 컸다.

라히리의 작품답게 가독성도 좋고 위트가 넘치기는 하지만 고골이라는 뜬금없는 이름도 그렇고 무슈미와의 연애와 결혼과정도 별로 와닿지 않았다.

내가 보기에 라히라는 작품에서 중산층 엘리트 인도계 미국인의 삶을 중점적으로 담아낸다는 점에서 노동자 계층이나 사회적 비주류들의 이민 역사와 문화를 기록한 기존의 미국 내 이민자/소수인종 문학과는 차별화 된다. 그녀의 출신 배경에서 온 영향이겠지. 작품에서 빈번히 등장하는 교수 캐릭터를 비롯해 MIT 학생 캐릭터, 전문직 종사자들 덕분에 계급성이 너무 전면적으로 드러나서 읽는 내내 약간 거부감도 들었는데, 인도계 이민자에 대한 새로운 계급적, 인종적, 젠더적 문제를 제기하고 인식의 창을 제공한다는 점에서 새롭고 참신한 면도 있는 것 같다.

미국의 이민정책이 엄격해지면서 생긴 이민자들 사이의 계급의 양극화 현상이 낳은 결과물인가 싶기도 하고.. 아니면 그런 계급차이를 가로지르는 작가의 통찰이 있는지는 더 읽어봐야 알 것 같다. 적어도 The Namesake에선 발견하지 못했으니..

국내에서 번역된 <그저 좋은 사람>과 <저지대>도 읽어보고 싶다.