아주 가까운 사람의 죽음을 그러니까 임종을 아직 겪어본 적이 없다. 겪고 싶지 않고 최대한 뒤로 미루고 싶은, 하지만 결국 언젠가는 피해갈 수 없을 누군가의 죽음, 그리고 나의 죽음. 삶과 죽음의 경계에 대해 잠깐만 깊게 생각해보아도 한없이 깊은 생각에 잠기게 되고 그 풀리지 않는 질문에 그만 생각을 떨쳐버리고 곧 ‘생(生)’으로 생각을 돌리게 된다. 또 죽음 이후에 내가 어찌할 수 없는 나의 육신, 만약 내가 내 의지대로 내 몸을 어디에 던지지 않는다면 분명 내 육신은 누군가 정리해주는 사람이 있어야만 할 것이다.

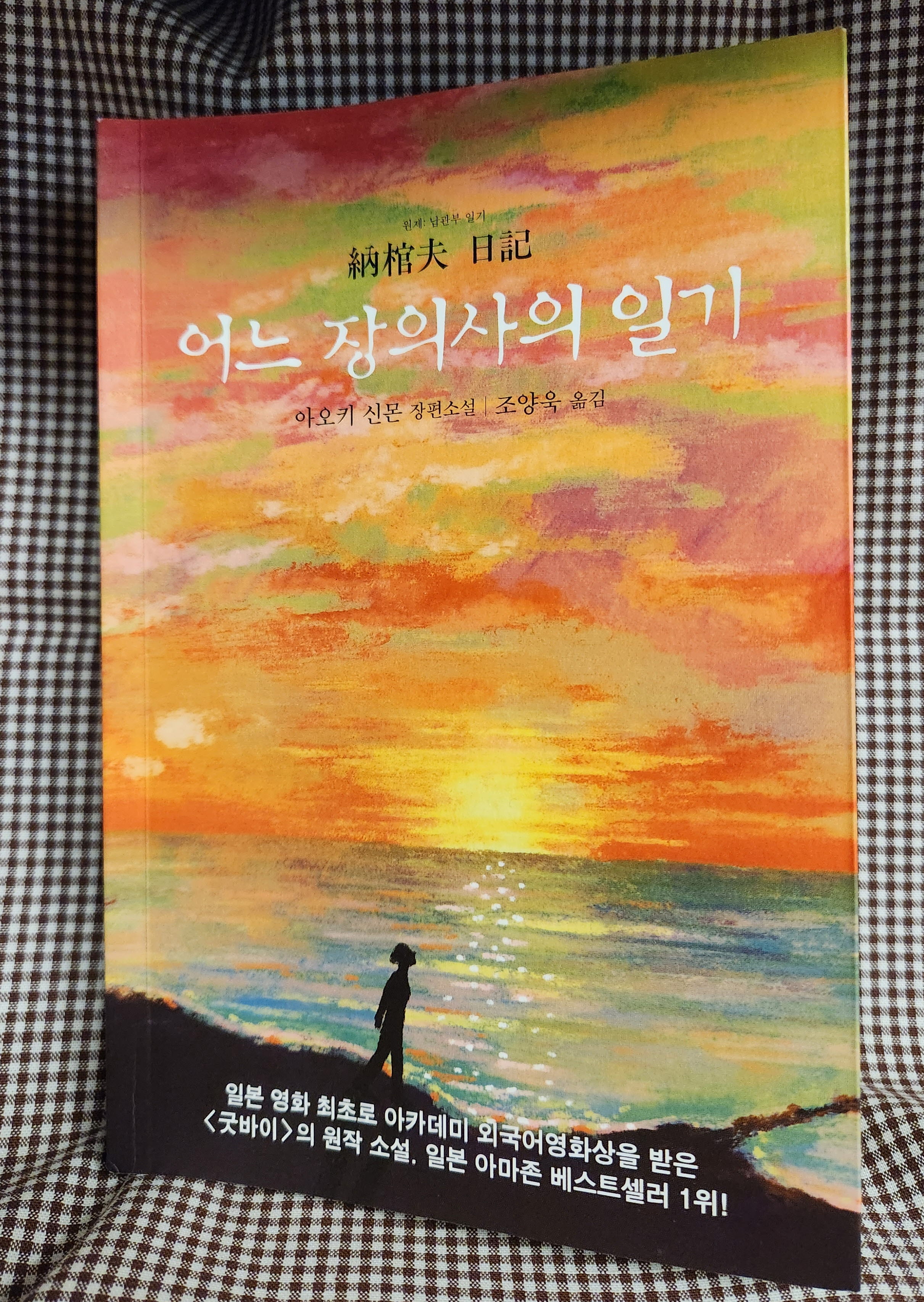

<어느 장의사의 일기> 이 책에서 저자는 ‘생’과 ’사’는 본래 하나고 그 비율이 시대에 따라 달라지는 것인데 우리는 ‘사’와는 너무 거리가 먼 삶을 살고 있어 죽음을 패배이거나 악으로 간주하는 경향이 있다고 언급한다.

죽음을 기피해야만 할 악으로 인식하고 생에 절대적 가치를 부여하는 오늘의 불행은,

누구나 반드시 죽는다는 사실 앞에서 절망적인 모순에 직면하게 된다.

(p.46)

또한 납관부로서 저자는 수많은 죽음의 순간들을 보면서 불교를 비롯한 종교의식들이 얼마나 죽음에 대해 사실은 무지한지 생각하게 되고 많은 철학이나 종교서적들을 공부하게 된다. 또 대부분 죽음 이후 그들의 모습이 평안해 보이고 죽음을 초월한 ‘생’ 은 빛의 형태로 밝게 보이는 것을 보게되면서 불교에서 말하는 부처나 열반이 무엇을 뜻하는 것이었는지를 몸소 느끼게 된다.

사실 사람이 죽는 순간에 다량의 엔도르핀이 방출되면서 고통을 느끼지 못하고 대부분 평안한 상태에 이르게 된다는 이야기는 들어본 적이 있지만, 그걸 매일 대면하고 직접 경험하는 이가 느끼는 것은 그런 과학적 접근과는 차이가 있으리라 생각이 들었다.

죽음의 바로 옆에서 경계가 없는 빛나는 ‘생사’를 바라보는 것.

나는 그의 글이 그가 하고 있는 이야기의 분위기와 닮았다고 생각한다. 그의 글은 마치 죽음같이 고요하고 한편으로는 따뜻함을 담고 있다. 어떤 힘듦이나 슬픔이나 허무의 이야기도 과잉된 감정으로 이야기하지 않고 죽음처럼 담담하게 이야기하는 것이 인상적이었다. 억지로 지어낸 이야기가 아니고 스스로에게 남기는 일기여서 더욱 그런 분위기를 내는 것 같다.

하지만 매일 시신의 편안한 얼굴을 보노라니 성불에는 선인도 악인도 없지 않을까 하고 생각하기에 이르렀다. (…중략…)

나라를 위해 지원하여 총을 쥐어도 사람을 죽이지 않는 경우가 있고,

억지로 군대에 끌려가서도 수없이 사람을 죽이는 경우가 있다.

남을 도우려다가 도리어 불행을 안겨주거나, 남을 쌀쌀맞게 대함으로써 도움이 되는 경우도 있는 것이다.

여래나 보살의 눈으로 보자면 선인이니 악인이니 하는 구분이 따로 있을 리 없고,

오직 자아중심의 슬픈 인간과 약육강식의 삶의 세계가 있을 뿐인지 모른다.

(p.82~83)

신란은 사람이 죽음을 정면으로 쳐다보고, 죽음을 받아들이고자 마음먹은 때(즉 염불하려고 마음먹은 때), 저절로 무애의 빛을 맞아들여 그 빛에 의해 ‘쇼조쥬’로 결정되어 반드시 성불한다고 했다.

(p.127)

죽음을 어떻게 받아들이고 맞아야할지를 계속 생각하다보니 역설적으로 삶을 어떻게 여겨야할지를 생각하게 만드는 책이다.

깨달음이라는 것은 여하한 경우에도 태연하게 죽을 수 있는 것이라고 여겼으나 잘못된 생각이었다.

깨달음이라는 것은 여하한 경우에도 태연하게 살아가는 일이었다.

** 이 글은 출판사로부터 도서를 제공받아 솔직하고 주관적으로 작성한 리뷰입니다 **