오래 묵어 있다가 펼쳐진 말은 고백이 된다. 누군가를 애달프게 그리워하는 마음으로 살았다.

만나고 싶지만 그럴 수 없어서 썼고, 말하고 싶지만 그럴 수 없어서 썼다. 그리움 속에서 너무 오래 살았다.

책이 나오면 제일 먼저 뭘 하고 싶냐는 질문을 들었는데, 주저하다가 그저 덜 아프고 싶다고 했다.

이름 불러주는 하루를 보내고 싶다고도 했다.

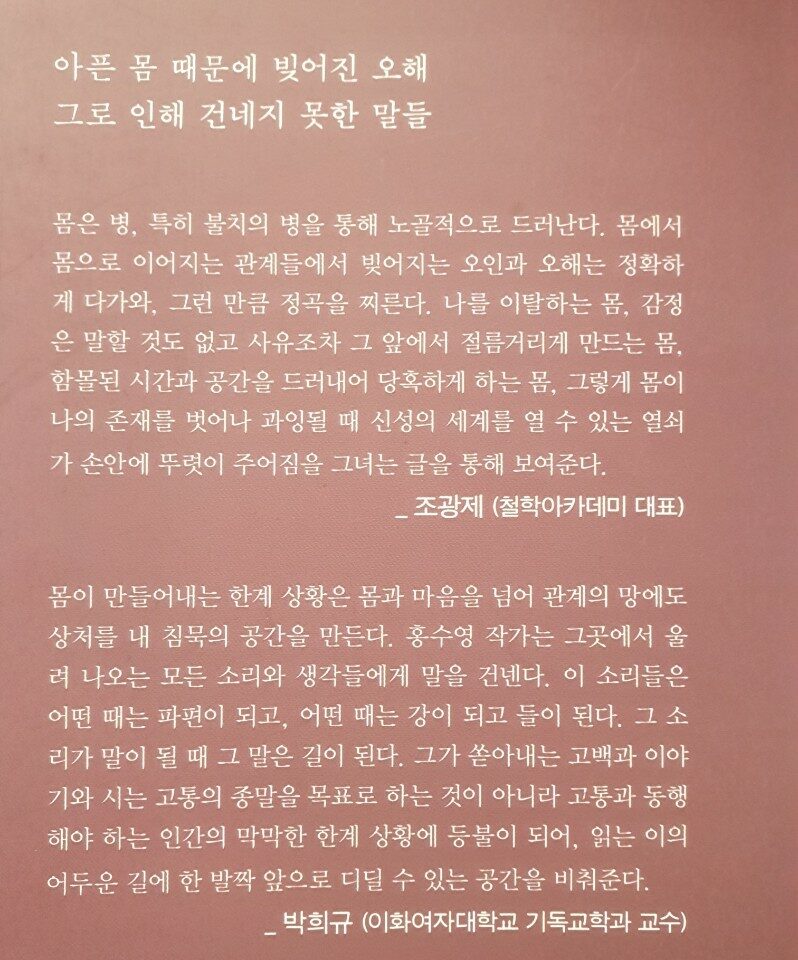

오랜 투병생활. 어릴때 부터 이름조차 알 수 없는 병의 세계에 내던져 다른 세계를 살아야 했다. 같고도 다른 어두움 틈새에서 그녀는 빛을 보고, 그 빛을 통해

신과 소통하지 않을 수 없었다. 빛은 대로 먼지처럼 흩어지기도 하고, 물처럼 흐르기도 한 글을 통해 만날 수 있었다.

누구에는 평범하 하루 일상속에서 그려질 수 있는 것이 한 순간도 장담할 수 없는 순간을 몸에서 글로 표현하고 있다. 작가는 프롤로그에서도 책이오래 묵어 있다가 펼쳐진 말은 고백이 된다. 누군가를 애달프게 그리워하는 마음으로 살았다.

만나고 싶지만 그럴 수 없어서 썼고, 말하고 싶지만 그럴 수 없어서 썼다. 그리움 속에서 너무 오래 살았다.

책이 나오면 제일 먼저 뭘 하고 싶냐는 질문을 들었는데, 주저하다가 그저 덜 아프고 싶다고 했다.

이름 불러주는 하루를 보내고 싶다고도 했다. 나오면 하고 싶은 일에 주저없이 덜 아프고 싶다고 했다. 그런 고통을 겪지 않아서 감히 한절도 적을 수 없지만 글을 읽는 내내 몸과 글이 하나의 몸짓으로 나무의 잎을 하나하나 찍어내는 듯하다.

1부 '몸의 고백 과 2부 '몸의 침묵은 소통을 꿈꿨지만 번번이 가록막힐 수 밖에 없었던 아픔 몸의 기록이다. 3부 지난 10년 동안 쓴 기도문의 일부로 채워져있다.

내가 기도하는 것은 단 하나, 사랑이다.

아픈 이를 홀대하거나 외면치 않는 마음. 희생을 두려워하지 않는 마음

사랑이 없는 종교는 허울뿐인 종교다.

사랑은 우리 힘으로 할 수 없는 많은 것들을 해내게 한다.

사랑은 초월적인 힘이 신과 맞닿아 있음을, 신이 우리에게 건네주신 사랑이

우리의 사랑함을 가능케 하는 것임을 언제나 믿고 있다.

기도의 글 내용 중 (15~16 p)

우리가 우리를 사랑한다는 것은 한계가 있을 것이다. 하지만 신이 우리에게 건네주신 받은 사랑이 생명의 빛으로 우리가 온전하게 할 수 있는 사랑일 것이다.

판단하고 분별해서 한쪽으로 치우쳐 버리는 사랑이 잘못 되었다고 말하는 것이 아니다. 사랑이 우리는 절대 , 결코 외면하고 싶은 일들을 가능하게 해 주는 것일 수 있다.

영화나 드라마에서 보여주는 그런 사랑도 감동을 준다. 마음을 움직이게 하고 뜨거워지게 하는 사랑의 용광로가 내면에 흐를때 사랑이 일하게 하는 것이다.

몸의 변덕에 치인 일상은 몸으로 부터 탈출하고 싶어 하지만 어림도 없는 일,

몸은 일상을 놔두지 않느다. 일상은 반복되는 산란한 몸에 묶여 몸이 가는 곳으로 쓸려 다닌다. (45p)

일주일에 세 번, 한시간 이상을 걷고부터 균형 감각이 확연히 좋아졌다.

비록 앞서 말한 조용한 소란과 일체 무관한 일상을 누리는 건 아니지만 컨디션을 그나마 좋게 하기 위한 방법이랄까(46p)

지금 상태를 잘 유지하는 것, 나도 그것을 목표로 삼아 지난 15년을 견뎌왔고, 앞으로도 그럴 것이다.

'유지'라는 단어 안에 얼마나 많은 끈기와 인내와 사무침과 노동과 비용이 소요되는가

지금 여기, 이 상태를 지켜내기만큼 아득한 일도 없다 (48P)

"이 지경이라서...... 오히려 이 지경이니까 무엇을 더 하고 싶지 않나 ?

그걸 할 떄 마음이 편안해지고 기뻐요"

잊어버린 곳에서부터 입은 열려

넓은 들을 걷네

발소리가 들리고 소리 사이를 걸었네

꺽어다 주지 않고도 씨앗은 다시 생명을 소생기키고

절실한 것은 너무 오래 쥐어 손 안에서 자유를 누리네

[ 몸과 글] 한 근육병 환자의 개인적 서사만은 아님을 기억해 주신다면 기쁠 것이다. 가장 내밀한 고통은 결국 우리 모두의 고통이다라는 에필로그에 적혀있다.