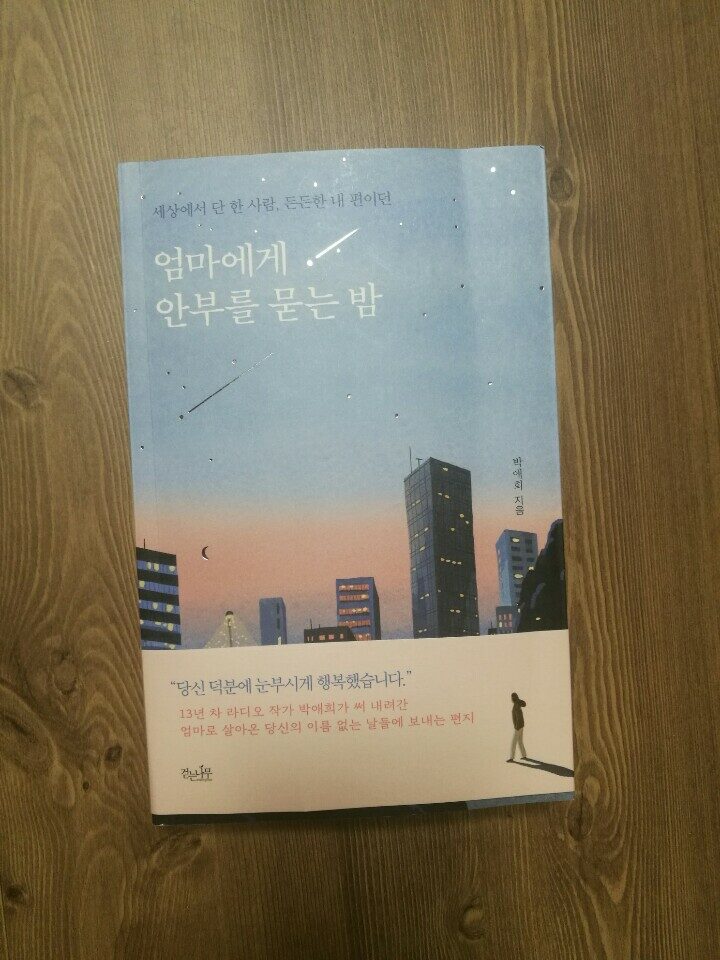

엄마에게 안부를 묻는 밤

책을 펼칠 때 엄마에게 전화를 걸고 책을 덮을 때 엄마에게 전화를 걸어 안부를 물었다.

우리는 왜 매번 잘 해줄 수 없을 때 잘 해주고 싶고, 안부를 물을 수 없을 때 안부를 묻고 싶은 걸까..

.

.

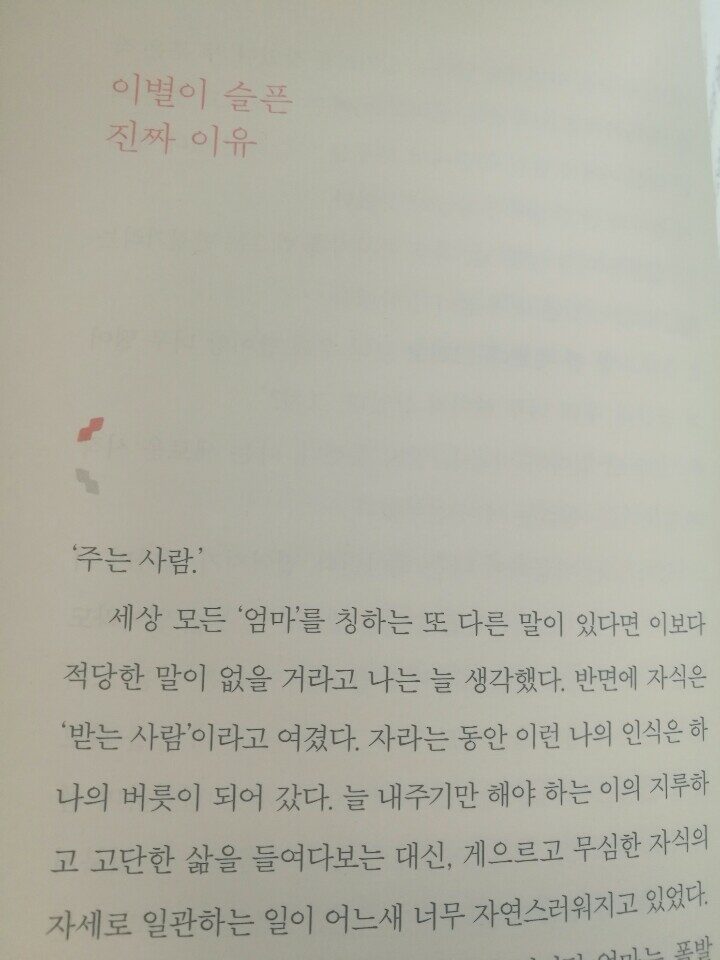

. " '주는 사람' 세상 모든 '엄마'를 칭하는 또 다른 말이 있다면 이보다 적당한 말이 없을 거라고 나는 늘 생각했다." p.166 .

.

.

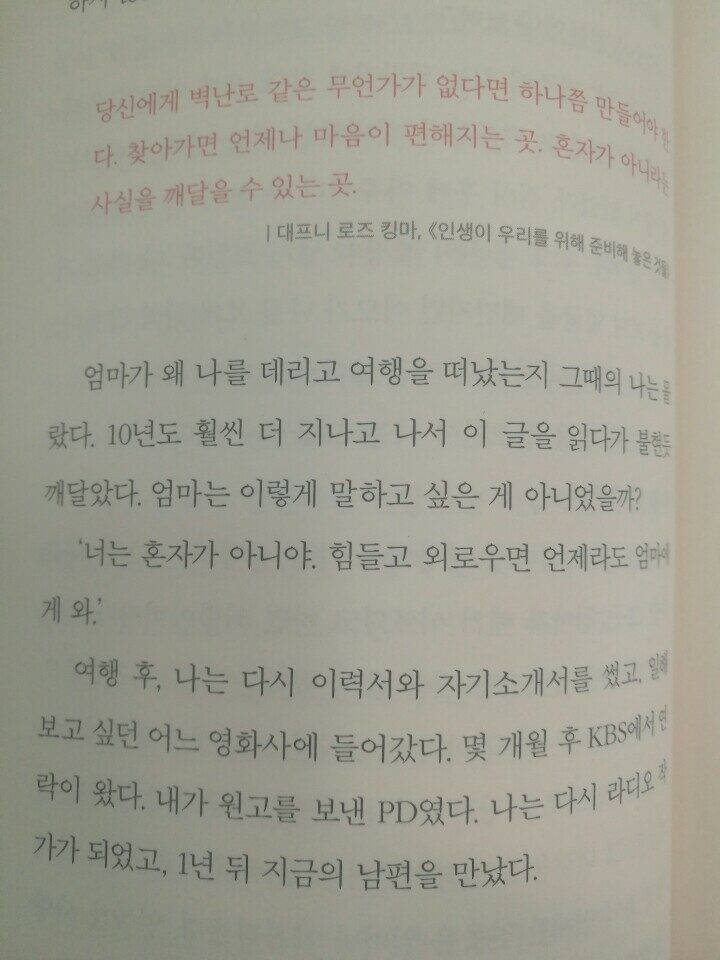

." '너는 혼자가 아니야. 힘들고 외로우면 언제라도 엄마에게 와.' " p.26

언제나 내 편이 되주고 나를 지금도 계속 키워주시는 엄마에게 나는 너무 못해줬다.

sns상에서만 효도하는 행위(부모님과 관련된 에피소드를 보고 댓글로만 효도하는 행위)를 별로 좋아하진 않지만, 독서 후기를 글로 쓰다보니 같은 꼴이 된 듯 싶다.

그렇기 때문에 후회와 반성은 이따 집에 가서 하자.

나는 생각보다 엄마와 떨어져 지낸 시간이 길다. 길다고 할 수 없을 수도 있지만 군대 21개월 생활, 학교 2학기 기숙사생활, 그리고 지금 현재. .

.

.

떨어져있을 때는 보고 싶고 잘해야겠다는 생각이 마구 들지만 막상 집에 가면 잔소리 좀 그만하라고 성질 내기 바쁘다.

그게 가족이니까. 하지만 엄마를 위해서도 좀 더 나은 사람이 되고 싶다. 좀 더 친절하고 안부를 좀 더 자주 묻고 엄마가 나에게 해주었던 모든 것을 돌려줄 수 있는 그런 사람이 되고 싶다. .

'주는 사람.'

세상 모든 '엄마'를 칭하는 또 다른 말이 있다면 이보다 적당한 말이 없을 거라고 나는 늘 생각했다. 반면에 자식은 '받는 사람'이라고 여겼다. 자라는 동안 이런 나의 인식은 하나의 버릇이 되어 갔다. 늘 내주기만 해야 하는 이의 지루하고 고단한 삶을 들여다보는 대신, 게으르고 무심한 자식의 자세로 일관하는 일이 어느새 너무 자연스러워지고 있었다.

엄마에게 안부를 묻는 밤

너무도 당연하게 생각하고 있었던 '엄마'라는 단어, '엄마'라는 존재.

타지에 사는 날이 늘어나면서 엄마를 자주 못 보는 날이 늘어가고 있다.

항상 보고 싶고 미안하다가도 막상 만나면 표현을 못하고 잔소리 한다고 짜증낼 때가 더 많다.

우리는 왜 매번 부모님에게 더 이상 잘 해줄 수 없을 때 잘 해주지 못해 미안해 할까.

생각 날 때 전화를 하며 안부를 묻는 날이 많아지길 바란다.

'너는 혼자가 아니야. 힘들고 외로우면 언제라도 엄마에게 와.'

엄마에게 안부를 묻는 밤

사회생활을 시작한지 얼마 안됐지만 사회생활이란 너무 힘들다.

내 편은 커녕 나를 무시하고 깎아내리려고 하는 사람들이 많다. 앞에서든 뒤에서든.

나는 아무 것도 할 수 없고, 하지 못 할 것 같기도 하다. 너무 어려워서 막막하기도 하다. 내 편이 하나도 없는 것 같아 무섭다.

하지만 항상 내 편이 되주는 사람이 있다. 바로 엄마다.

내 뒤에는 항상 나를 받쳐주고 도와주는 엄마가 있다.

나는 할 수 있다.