봄인데 봄 같지 않다. 미세먼지에 두 발 꽁꽁 묶인 채로 아이와 집안에서 투닥거리며 시간을 보냈다. 돈을 쓰지 않고 아이와 놀 수 있는 방법을 궁리해 보지만 예전만큼 의욕이 나서지 않는다. 아마도 아이보다 내가 더 밖에서 놀고 싶은가 보다. 그렇다고 돈 써가며 키즈카페에 가는 건 내가 싫고. 도서관에 가는 건 아이가 그닥 좋아하지 않으니. 그저 뿌연 하늘이 원망스러울 따름이다.

지난 주말, 월화수목금 내리 우중충한 하늘만 보다가 토요일, 일요일 하늘이 모처럼 파랬다. 공기도 맑았다. 남들처럼 요란스럽게 외출을 못하지만 이대로 집에 있어서는 안될 것 같았다. 일요일 오전, 아이와 함께 집앞 동산을 산책했다. 소꿉놀이 장바구니를 들고 산으로 갔다. 흙도 만지고, 쑥 끄트머리도 뜯어보기도 하고, 땅에 떨어진 나뭇가지로 흙 위에 끼적이기도 했다. 삼십 분 정도 봄나들이 하고 산에서 내려오는 나무 계단에 서서 아이와 함께 장바구니에 담은 도토리를 던졌다. 별 거 아닌데도, 아이도 나도 신이 났다. (지금 생각해도 웃음이 나오지만)

멀리 나가지 않아도, 돈을 쓰지 않아도 아이를 건강하게 키울 수 있는 방법은 없을까. 요즘 들어 많이 드는 생각이다. 아이에게 좋은 풍경 보여준답시고 차 끌고 나가면 솔직히 풍경에 대한 감흥보다 음식과 기념품 따위에 마음이 뺏길 뿐이다. 그럼에도 움직이지 않으면 아이에게 아무것도 안해주는 것 같아 미안해진다. 2년마다 떠돌아야 하는 신세라 왕래하는 이웃도 친구도 없고, 경제적으로 풍족한 환경도 아니니, 부모 노릇은 더 어렵게만 느껴진다.

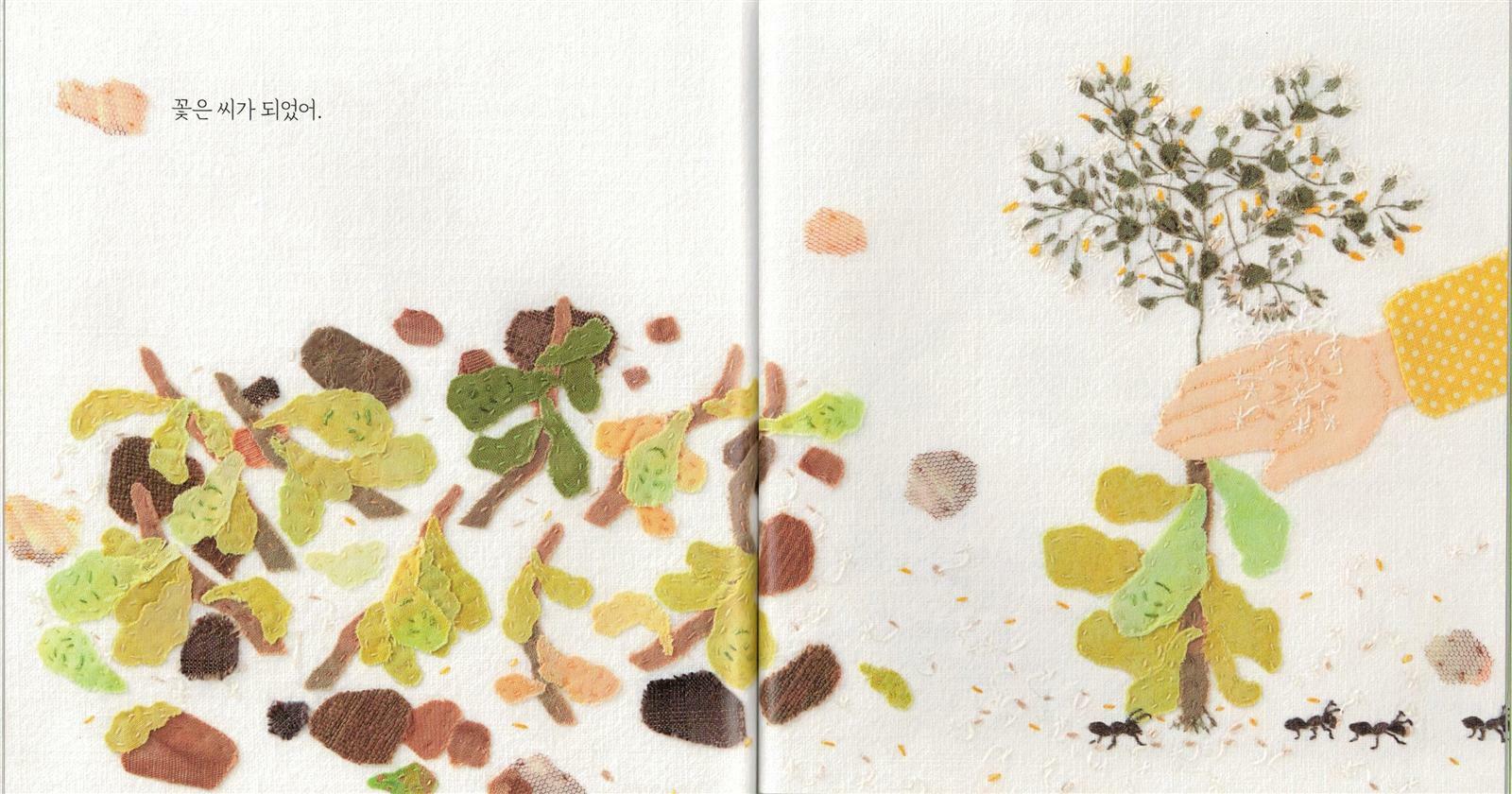

잠자기 전, 아이와 <상추씨> 그림책을 보았다. 매일 자동차만 찾아대는 아이가 뜨거운 햇빛을 받은 상추들이 픽픽 쓰러져 있는 그림에 좀처럼 눈을 떼지 못했다. 빨간 장화를 신은 아이가 상추를 심고 가꾸는 과정을 바느질로 한땀 한땀 표현한 그림책이다. 상추 위에 올려진 고기와 회가 올려져 있는 표지 그림은 무척 익살스럽다. 그런데 정작 네 살배기 아이는 표지 그림에 시큰둥하다. 봄이고 하니 푸릇푸릇한 색감이 돋보이는 그림책을 읽고 싶어 고른 책인데, 의외로 네 살배기 아이의 마음에도 와닿는 모양이다. 요 며칠, 잠자리에서 아이와 <상추씨>를 몇 번이고 읽었다.

비바람 맞고, 햇빛을 듬뿍 받은 상추가 푸른 잎사귀를 뽐낸다. 물을 뿌려주니 상추가 환하게 웃는다. 덩달아 내 기분도 좋아진다. 어렸을 때 집 마당에 심어놓은 상추밭이 떠올랐다. 여린 잎이 무성하게 돋은 밭은 보기만 해도 기분 좋게 했지만, 그것도 잠시. 순식간에 장대같이 자란 상추가 꽃을 피웠을 때는 단단하고 억세 보이는 상추 줄기가 괜스레 볼썽사납게 느껴졌다. 엄마는 상추고 뭐고 마당을 싹 정리했다. 나에게 상추밭의 기억은 그 즈음에서 멈춰 있다. 상추꽃에서 씨를 받는 장면은 내가 늘 놓쳤던 일상의 한 장면이다. 난 왜 매번 지저분하다고 느겼을까. 상추꽃 안에 숨어 있는 씨앗들을 발견했다면. 좀 더 다른 생각을 하지 않았을까. 어째 생각의 흐름을 바꿀 지점을 놓친 느낌이다.

맨 뒷장에 붙어 있는 작은 편지 봉투 안에는 상추씨가 들어 있다. 조만간 주말에 아이와 상추씨를 화분에 심을 생각이다. 대단한 부모가 아니어서 아이가 원하는 것을 다 해 줄 수 없지만. 앞으로 상추씨를 심는 것처럼 아이와 별 거 아닌 것들로 일상을 채워나갈 것이다. 아이의 인생에서 나와 상추씨 심은 기억은 차츰 뒷전으로 밀려나갈 테지. 그러나 왠지 그 기억들이 아이의 인생의 밑거름이 될 것 같은 밑도 끝도 없는 믿음도 있다.