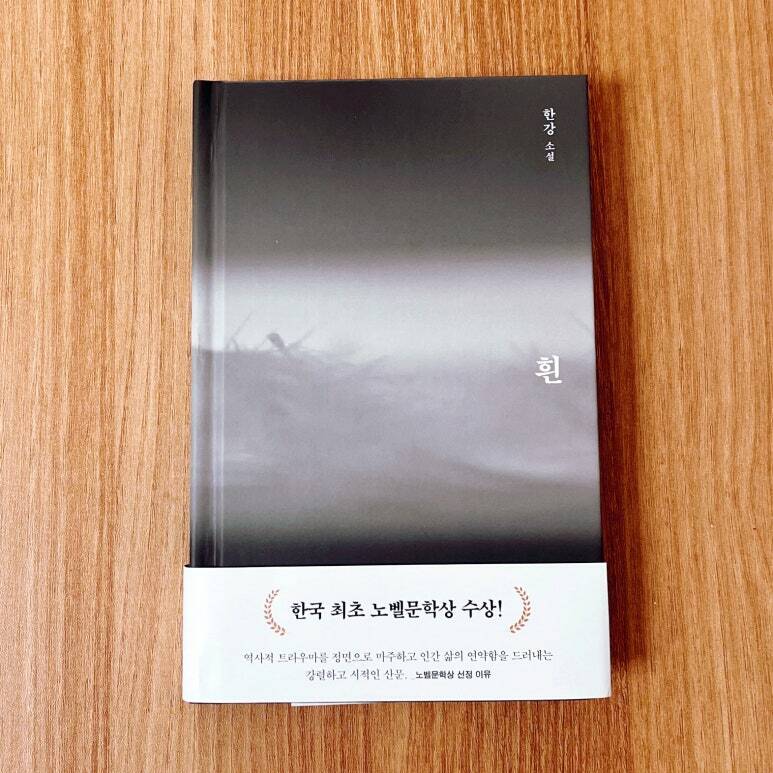

한강 작가의 소설 <흰>을 언제 처음 읽었는지 확인해 보니 초판이 나온 2016년이다. 읽은 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 9년 전. 그 사이 한강 작가의 다른 책도 몇 권 나왔고, 한국인 최초이자 아시아 여성 최초로 한강 작가가 2024 노벨문학상을 수상하는 기쁨도 있었다. 예전에 쓴 리뷰를 다시 읽어보니 낯설다, 벅차다 같은 단어들을 자주 쓴 것이 눈에 띈다. 이번에 <흰>을 다시 읽으면서는 고요하다, 차분하다 같은 감정들을 자주 느꼈다. 아이러니하게도 소설 속 화자가 처한 상황은 사실 고요함이나 차분함과는 거리가 멀다.

낯선 외국에 혈혈단신으로 와서 얼마간 살기로 한 '나'는 익숙지 않은 생활에 적응하느라 눈코 뜰 새 없이 바쁘다. 지저분한 벽과 문을 다시 칠하고, 무겁게 가져온 짐을 정리하고, 새로운 음식과 언어, 문화를 배워야 하는 압박을 느낀다. 어느 날 '나'는 자신이 살게 된 도시가 2차 대전 때 히틀러에 의해 심하게 파괴되었으나 전후에 사람들이 열심히 복구해 현재에 이르렀음을 알게 된다. 도시가 한 번 죽었다가 새로 태어났다는 생각을 하던 '나'는 어릴 때 어머니가 해줬던 죽은 언니 이야기를 떠올린다. 태어난 지 몇 시간도 안 되어 죽은 언니. 그 언니를 품었던 포궁에서 태어난 '나'는 언니의 죽음과 자신의 삶이 맞닿아 있다는 느낌을 잊지 않았다.

같은 삶이라도 간단한 말조차 배우지 못하고 죽은 언니의 삶과 언니가 살았더라면 너는 태어나지 못했을 거라는 말들 속에서 산 '나'의 삶은 다르다. 그러나 제대로 살아보지도 못한 채 끝나버린 언니의 삶이나 언니의 죽음으로 인해 생겨난 나의 삶이나 삶이기는 마찬가지이기도 하다. 마치 어떤 흰 것은 아무것도 묻은 적 없어서 희고, 어떤 흰 것은 색이 있던 자리가 바래서 희고, 어떤 흰 것은 색이 있던 자리를 덮어서 희지만, 흰 것들은 똑같이 흰 것처럼. 같은 듯 다르고, 다른 듯 같은 흰 것들 - 또는 산 자들 또는 살았던 자들 - 을 헤아리는 동안 내 마음은 모처럼 흰 것들처럼 평온하고 환했다.