책에도 무게가 있다. 어떤 책은 무겁고, 어떤 책은 가볍다. 그 책의 무게를 재는 기준은 '아는 만큼'이다. 아는 만큼 보이고, 보이는 만큼 책장을 쉽게 넘길 수 있다. 그러니 어떤 책이 묵직하다거나, 그렇지 않다는건 독자의 전공과 몸 담고 있는 생활 전선에 따라 다르다.

나에게 육아 책은 가볍다. 육아 만 4년차. 말하자면 전공은 육아고, 4년 동안 전공실습에 혹독하게 임하고 있으니, 육아 책이야말로 편하게 넘길 수 있다.

육아 책에 더불어 간소하고 느린 삶, 친환경, 그리고 절약 재테크에 대한 책도 가볍다. 관심이 많아서 그간 많이 읽었다. 전기와 석유 없이 사는 부부 이야기나 푼돈 모아 저축 하는 생활 수기, 냉장고 파먹기를 했던 미국 사회 운동가 이야기, 4시간 노동하고 4시간 글을 썼던 니어링 부부 이야기까지. 하도 읽다 보니, 이젠 하루 한 시간 벼농사를 지었다는 곤도 고타로씨의 <최소한의 밥벌이>도 책장을 휙휙 넘겼다.

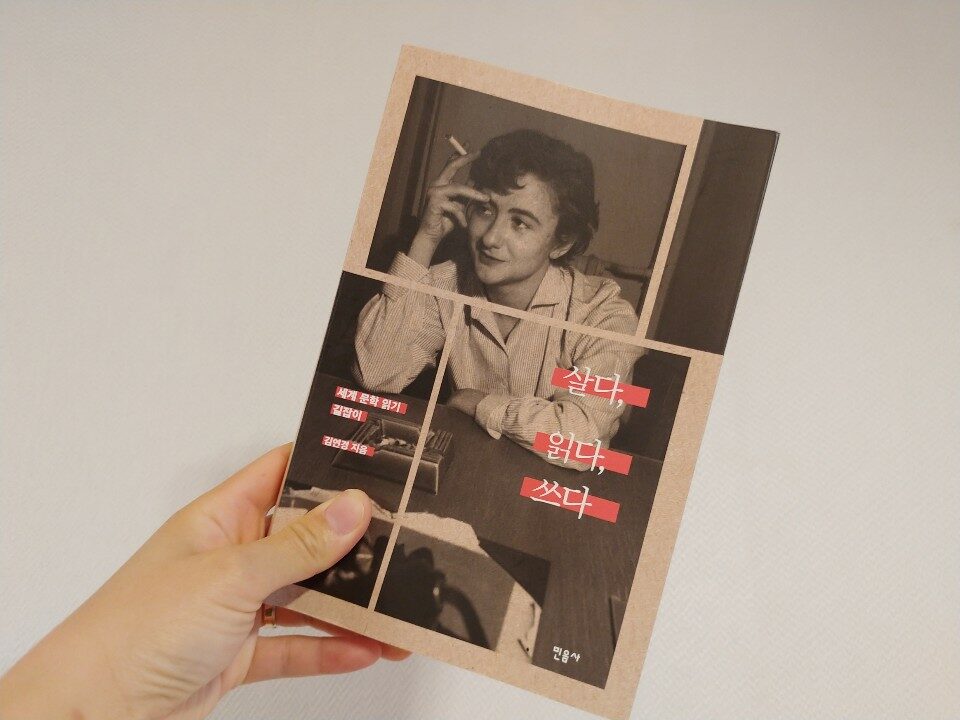

그런데 이번에 읽은 <살다, 읽다, 쓰다>는 색달랐다. 이 책은 고전 번역을 해 온 김연경 역자가 세계 고전을 한 데 모은 평론집이다. 야망, 문학, 속(俗), 성장, 청춘, 실존, 메타픽션 등에 대한 72개의 고전에 대한 이야기다.

나는 이 중에 야망, 속(俗), 성장과 청춘에 대해 관심이 많다. 그러니 고전이라 해도 어렵다거나, 지루하지 않았다.

38쪽. 엠마의 파국에 직접적인 원인을 제공한 것은 굳이 말하자면 연애가 아니다. '소설처럼' 살기 위해 그녀는 몸치장에 지나치게 신경을 쓰는 반면 살림살이와 금전 문제에는 무관심하다. 돈키호테의 경우와 비슷하게, 책과 몽상 속의 세계는 너무나 시적인데 실제 현실은 너무나 속되다. 이런 현실을 계속 외면하던 엠마는 요즘식으로 말해 카드 빚 때문에 파산하고 만다.

- <마담 보바리>, 귀스타브 플로베르

의사 부인으로 잘 먹고, 잘 살던 보바리. 그녀의 파멸 원인을 '소설'이라 간파해낸 점이 재밌었다. 아름다운 책 속 세계와 현실의 균형을 잡지 못 해, 빚과 빚의 굴레에 빠져들었다는 것. 이거 딱 나의 관심사였다. 나도 텔레비전 속 셀럽들의 삶이 보편인 줄 알고, SES 유진 딸이 쓴 헤어밴드를 연우에게도 씌우느라 생활비를 갉아먹었었다. 환상과 현실을 절충하지 못 한 결과가 계좌에 드러나버렸다.

보바리 부인은 소설 속 사랑과 현실 균형을 잡지 못 해 결국 비극으로 끝난다. 보바리 부인에게는 '소설 속 사랑'이, 나에게는 '미디어 속 소비'가 가정 경제 파괴 주범이었던 것이다. 환상과 현실의 균형이 얼마나 중요한지 알게 되었다.

165쪽. "내가 할 수 있는 일이라고는 고작해야 별로 중요해 보이지 않는 한 가지 의견, 즉 여성이 픽션을 쓰기 위해서는 돈과 자기만의 방이 있어야 한다는 의견을 제시하는 것"

...

"내가 여러분에게 돈을 벌고 자기만의 방을 가지기를 권할 때, 나는 여러분이 리얼리티에 직면하여 활기 넘치는 삶을 영위하라고 조언하는 겁니다."

- <자기만의 방>, 버지니아 울프

버지니아 울프의 <자기만의 방> 평론도 와닿았다. 사회적 약자인 여성이 하고 싶은 일을 하기 위해 필요한 두 가지를 알게 되었다. 바로 자기만의 방과 돈.

20대까지는 또래 남자들처럼 열심히 공부하고, 취업전선에 올라왔는데, 결혼과 육아 이후 삶이 송두리째 바뀌는 경우를 빈번히 목격했다. 그녀들은 학창시절부터 달려온 꿈의 결말을 못 보는 일이 예사였다. 억울할 법한데도 불만을 드러내지 못 한다.

그러나 자기만의 방과 돈을 얼마간이라도 마련해둔 분들은 달랐다. 함께 절약모임을 하고 계신 한 멤버께서도, 놀이터를 마련하셨다. 빵과 청을 굽고 절이면 행복하신 분이라, 임대료가 저렴한 작은 상가에 계약하셨다. 이 공간을 마련하실 수 있었던 건, 그간 일주일 4만원 식비로 생활비를 긴축하고, 모은 돈이 있었기에 가능했다.

좋아하는 일에 집중할 수 있는 '가사노동 외 공간'과 '비상금'은 여성들이 하고 싶은 일을 하며 살기 위한 기본 조건이었다.

<살다, 읽다, 쓰다>의 고전 평론은 대개 이런 식이었다. 고전 문학의 이야기 흐름 중, 우리에게 시사할만한 바를 꼭 집어 2~3장으로 알려준다.

그래서 읽는 데 꽤 많은 시간을 들였다. <마담 보바리>나 <위대한 개츠비>, <세일즈 맨의 죽음>처럼 평소 관심 있는 분야는 아무리 고전이라도 파고 들어 읽었다.

문학, 소설, 실존, 메타픽션은 더 많이 알게 되면 보이게 될 영역들이었다. <프랑켄슈타인>의 엉겁결에 태어난 피조물들(인간/자녀)이 조물주(신/부모)의 관계에 대한 이야기는 처음 알게 된 해석이었다. 처음 접 한 관점은 생각하는 데 시간이 걸린다. <데미안>의 자아 찾기 서사는 평소 관심 분야라 편하게 읽힌 것과 대조적이다.

다양한 인간상과 교훈이 있다. <살다, 읽다, 쓰다> 속에 있는 깊고 풍부한 이야기 가닥을 다 따라잡지 못 해 아쉬울 정도였다. 나는 딱 내 깊이 정도로만 읽을 수 있었다. 다 이해하지 못 한 부분에 아쉬웠다.

그래서 이 책은 소장용이다. 아는만큼 보이니, 아는 게 늘어갈 때마다, 이 책을 다시 뒤적이고 싶다. 그 땐 좀 더 다른게 보이겠지. 내가 더 깊게 우러날수록 이 책의 가치가 높아질거라 믿는다.