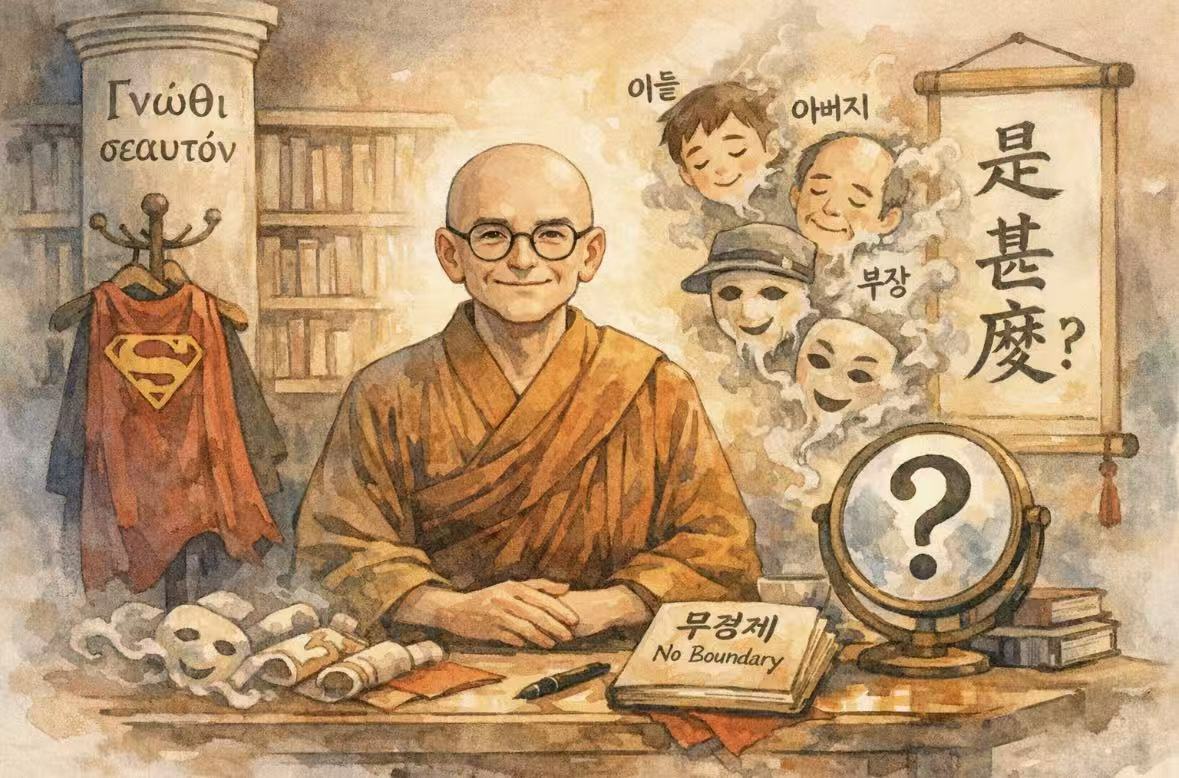

1일차: 나는 누구인가? 영원한 질문을 만나다.

2년 전, 켄 윌버의 <무경계(No Boundary)> 를 만났었다.

시간이 흘러 지금 다시 펼쳐 보니 문장 하나하나가 낯설지 않은, 동시에 분명히 달라 보였다.

2년이라는 시간 동안 나는 <신심명>과 <증도가>를 붙들고 보냈다.

그래서 이번에 그때 쓴<무경계> 글을 다시 한번 <신심명>과 <증도가>로 확장하여 사유해 보기로 했다. 이번에도 몇 회에 걸쳐 사유가 이어질 것 같다.

이 글은 2년 전의 나와 지금의 내가 나누는 사유의 대화이기도 하다.

“너 자신을 알라(Γνῶθι σεαυτόν)”

델포이 신전에 새겨졌다는 이 문장은 소크라테스가 아테네의 젊은이들에게 던졌던 질문이기도 하다. 그 말을 들은 이는 자연스레 스스로를 돌아보게 되었을 것이다.

“나는 누구인가?”

놀랍게도 이 질문은 동양의 선방에서도 거의 같은 형태로 등장한다.

“이 뭐꼬?(是甚麼: 시심마)”

지금 보고 듣고 말하고 있는 이 작용은 대체 무엇인가.

무엇이 나를 이끌고, 무엇이 나를 살게 하는가.

서양의 철학적 물음과 동양의 선적 화두는 서로 다른 언어를 쓰고 있지만 같은 지점을 가리키고 있다.

이 질문에 대해 철학은 존재와 실존으로 답했고, 종교는 나와 신성의 관계로 설명했으며, 과학은 생명의 기원과 유전자로 접근해 왔다.

각자의 언어는 정교했고, 각자의 지도는 나름 완결되어 있었다.

그러나 이상하게도 ‘길을 설명하는 말’ 은 넘쳐 났지만 ‘지금 이 길을 걷는 나’ 에 대한 대답은 쉽게 주어지지 않았다.

어쩌면 지구에 80억 명의 사람이 있다면, 80억 개의 답이 공존할 수밖에 없기 때문일지도 모른다.

2년 전의 나는 “나는 누구인가?” 라는 질문을 공부의 출발점으로 생각했다.

답을 향해 나아가야 할 질문이라고 여겼다.

하지만 지금은 생각이 조금 다르다.

이 질문은 어딘가에 있는 정답을 찾기 위한 물음이라기보다 그 질문을 품고 있는 마음 자체를 비추는 질문에 가깝다.

<신심명>은 “군불견(君不見) , 그대 보이지 않는가” 라고 묻고,

<증도가>는 “수무념수무생(誰無念誰無生) , 누가 무념하고 무생하는가” 라고 되묻는다.

답을 주지 않는다.

다만 질문을 다시 돌려준다.

“지금 그 질문을 하고 있는 그 마음을 보라” 고 말할 뿐이다.

신심명이 말하는 ‘일종평회(一種平懷)’, 한 가지 평등한 마음이란 어쩌면 우리가 붙 고 있는 모든 ‘나는 ○○ 이다’라는 정의 이전의 자리일지도 모른다.

'나는 아들이다, 나는 아버지이다, 나는 부장이다, 나는 승객이다.

나는 이러하다, 저러하다' 등등. 상황과 조건에 따라 ‘나’ 라는 정의는 달라진다.

나는 누군가의 아들이며, 나는 누군가의 아버지가 되고, 나는 어느 회사의 부장이 되며, 나는 어느 식당의 손님이 되기도 한다. 아들, 아버지, 친구, 손님 이란 모습으로 나는 시시때때로 변한다.

그 중 어느 것이 진짜 ‘나’ 인가?

그럼 손님이기도 하고, 아들이기도 하고 , 아버지이기도 한 나는 ‘가짜’ 란 말인가?

아니다.

나는 고정되지 않았다. ‘나’ 라는 것은 고정 되지 않는다. 고정 될 수가 없다.

우리는 왜 끊임없이 자신을 ‘이것’이라고 규정하고, ‘저것’과 구분하려 하는가?

이 경계는 어디에서 생겨나는가.

다음 사유는 켄 윌버가 말한 “피부 경계선”이라는 개념을 통해 ‘나/나 아님’의 구조를 살펴보려 한다.

그가 말한 경계는 어떻게 정체성을 만들고, 또 어떻게 허물어지는가?

‘나는 누구인가’ 그 영원한 질문에 대한 답을 찾는 여정, 이제 출발한다.

By Dharma & Maheal