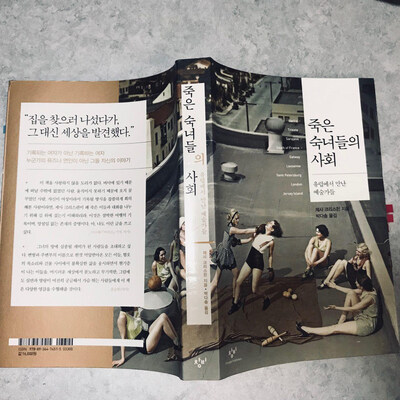

<죽은 숙녀들의 사회> 저자가 첫머리에 건네는 인생을 향한 몇 가지 질문들은

누구나 한 번쯤 떠올려보았을 법하다.

“내 인생은 정말로 내 것인가? 아니면 남이 나를 위해 골라준 것인가?

이 모든 게 정말 나답긴 한가?”

보통은 의문과 신을 향한 원망 정도에서 멈추고 현실과 타협하지만,

크리스핀은 멈추지 않고 한 발 더 나아간다.

시카고에 있던 모든 짐을 버리고

자신의 의문에 답을 줄 수 있을 만한 인물들,

자신의 뿌리를 만든 예술가들의 삶을 추적하기 위해

유럽으로 가는 비행기에 몸을 싣는다.

자신과 마찬가지로 인생에 갈피를 잡지 못했던, 죽은 예술가들을 찾아서.

크리스핀은 그곳에서 지금껏 크게 기록되지 못했던 이들의 삶을 대신 기록하기 시작한다.

예술가의 아내로서만 존재할 수 있었던 노라 바너클을 대변하고,

오늘날까지 막대한 영향력을 끼치는 문예지 ‘리틀 리뷰’를 창간했으나

위험한 인물로 낙인찍힌 마거릿 앤더슨을 옹호하고,

연인이자 동료였던 마르셀 무어와 함께 변방에서 끊임없이 투쟁했던 클로드 카엉의 마지막 무덤을 찾아본다.

이러한 행위는 변방의 끄트머리에서 삶의 목표를 잃고 방황하는 한 인물이

지금껏 변방에 기록될 수밖에 없었던 죽은 예술가들을 중심으로 이끄는,

산 자와 죽은 자의 뜨거운 연대로 읽혔다.

저자는 죽은 자들의 삶을 기록함으로써 자신의 존재를 증명했다.

책의 끝부분에 가서도

생의 선택에 대한 저자의 고민은 끝나지 않는다.

그러나 그는 걸어왔던 여행을 다시 한 번 더듬으며

자신의 삶을 책임지는 주체적인 이로 거듭난 듯 보였다.

모든 혼란과 우울을 던져버리지는 못했지만,

적어도 마음이 이끄는 대로 머물거나/떠나는 삶을 선택할 줄 알게 되었다.

여행서라기에는 좀 어색하고,

책 관련 책이라기에는 부족하다.

누군가의 뮤즈로 남기를 거부한 여자들의

변방의 연대기로 볼 수 있지 않을까 싶다.