서 : 보이지 않는 것들도 흔적을 남긴다. 흔적을 통해서 보이지 않는 것을 보는 것과 같은 느낌을 다시 흔적을 통해서 감성으로 덧쒸운다. 물리적으로도 보이지 않는 것들, 정서적으로도 보이지 않는 것들, 혹은 심리적으로 절대 볼 수 없는 것을 마치 보는 것처럼 말이다. 이를 공감각적이라고도 한다. 감각이 복합적이라면 감각의 입체화가 가능하다. 감각의 90%가 시각에서 온다는 말이 빈 말은 아닐 것이고 정보의 입력도 보는 것에서 이루는 게 아주 많다. 그래서 사진은 보는 것으로 대표되는 시각적 예술이기도 하다. 그렇다고 해서 시각이 감성과 정보의 전부일 수는 없다. 그 나머지는 텍스트가 담당한다. 시는 압축적 언어의 전달 체계에서 함의와 합축을 동시에 가지는 특징을 사진이 다시 수식함으로써 그 의미의 교감을 돕는다. 이렇게 사진에 시가 들어가는 형식은 그림에 시를 넣는 전통적 방식을 취하고 오늘날 새로운 사진적 형태인 디지털 카메라와의 결합으로 발전한다. 시가 고도화될수록 언어의 정점을 찍는 표현이다. 그러나 고도화는 자칫 난해의 함정에 빠지기도 한다. 이 난해의 함정을 비켜가게 하는 돌파구가 사진으로 보여줌으로써, 난해를 이해로 바꿈으로 해결하는 미학을 사진과 결합된 시에서 만날 수 있다.

이제 여기 [바람의 무늬]라는 사진 시집을 통해서 작가의 사진과 시의 콜라보가 어떤 예리한 시선과 시심을 발현시켰는지 느낄 수 있다. 오랫동안 전문적 사진가의 작업과 시인의 역량 있는 모습에서 결합된 작품 하나하나는 일상에서 스쳐 지나버린 감성과 심성을 어떻게 관조해야 할지를 보여준다. 시가 읽어야 하는 것이 아니라 사진을 통해 보게 되고, 사진을 보는 것이 아니라 시를 통해 읽게 되는 책이라 정의 내리고 싶었다. 시의 농축미와 사진의 날카로운 시선의 영상 미학이 작가의 활동력이 강력하다는 의미일 것이다.

사진과 시의 조합은 음악으로 은유하면 합창이다. 홀로 부르는 독창도 훌륭한 표현이지만 이것과 저것의 만남으로 다층적인 하모니의 효과는 합창이란 광범위한 울림이다. 물론 사진은 사진만으로 만들어 내는 자기만이 가진 표현방식의 독보성이 있고 시는 시만으로 뭉쳐진 예술성이 있다. 그러나 따로가 아니라 이 둘의 조합으로 하모니를 이루어 내는 것, 사진과 시를 감상하는 묘미일 것이다. 사진의 예술적 표현으로 뭉친 융합과 시어의 분자구조의 결합으로 또다시 사진과 시가 가진 고유한 경계를 넘는다. 디지털 시대에 사진은 시와 화음의 결합이 새로움의 분야로 사진 시집으로 탄생되는 것이다. 그런 점에서 작가의 예술적인 창작력이 유달리 돋보이는 것이 아닐까 한다. 사실 사진이나 시, 이거 하나만으로도 지난한 창작의 어려움에 봉착하는 경우가 허다한 작가의 고민일 것이며 창작의 고역일 텐데 저자는 이 둘을 어떻게 조합하고 결합시켜 또 새로운 의미의 관조적 미학의 완성체로 나가게 하는 그 역량을 사진 시집 책으로 만날 수 있다. 이번이 그 두 번째의 책이었으니 그의 멈추지 않는 힘은 대체 어디서 오는 것이고 무엇으로 만들어 내는 것인지 감성이 놀란다.

자신의 인생에서 어떤 온도를 가지고 있을까. 어느 곳에서 혹은 무엇엔가 가졌던 열정이나 냉정이 온도를 결정한다. 한 평생 생존에 급급한 온도는 사물과 자본에 탐닉의 열정을 치열하게 높일 것이고 또 다른 누구는 세상을 버리는 듯한 관조의 냉정을 가지며 저점의 온도를 유지하려 애쓴다. 이렇게 욕망의 높낮이는 온도화되어 때론 화가 미쳐 화병을 만들거나 정신병도 생기게 한다. 그래 우리 인생의 자기 온도는 몇도 일지. 내가 좋아하는 온도는 요즘의 소주 도수와 같은 17.9도쯤은 되지 않을까. 이 온도의 차이가 삶의 방향성을 불러일으키고 시간의 차이를 만들어 낸다. 바람은 곧 온도의 그 차이에서 비롯되는 물리적인 현상이겠지만 이 역시 마음의 심리적인 현상이기도 하다. 마찬가지로 자신의 애정으로 대하는 그 열정의 온도가 곧 사진의 감수성으로 표현되어 삶의 방향성으로 일련의 흐름이 생기는 원리를 사진과 시에서 표현되는 것이 아닐까 싶었다.

자, 그럼 어떤 바람이 불었는지 그 흔적을 따라가 보자.

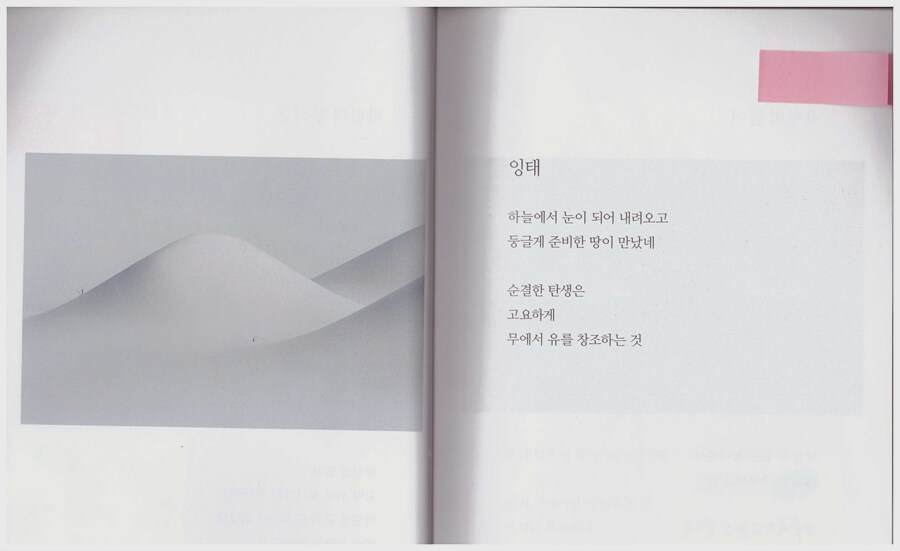

1. 잉태

겨울, 눈 내린 설경에서 예리하게 포착한 장면. 흡사 임산부가 출산 직전의 만삭임을 직감할 수 있다. 포착은 사진가의 시선에서 1차적인 직관이다. 그리고 눈이 쌓인 풍경에서 담은 단편을 자르고 담아 2차적은 단어를 발견한다. 이는 시차를 두기도 하지만 동시적이기도 하다. 눈의 잉태에서 눈의 순결한 탄생까지. 부드럽게 그려진 곡선의 눈 풍경에서 추출하는 작가의 진액을 만나는듯하다. 사진은 발견의 미학이며 이 미학에서 단계를 높여 창조의 잉태를 꿈꾼다.

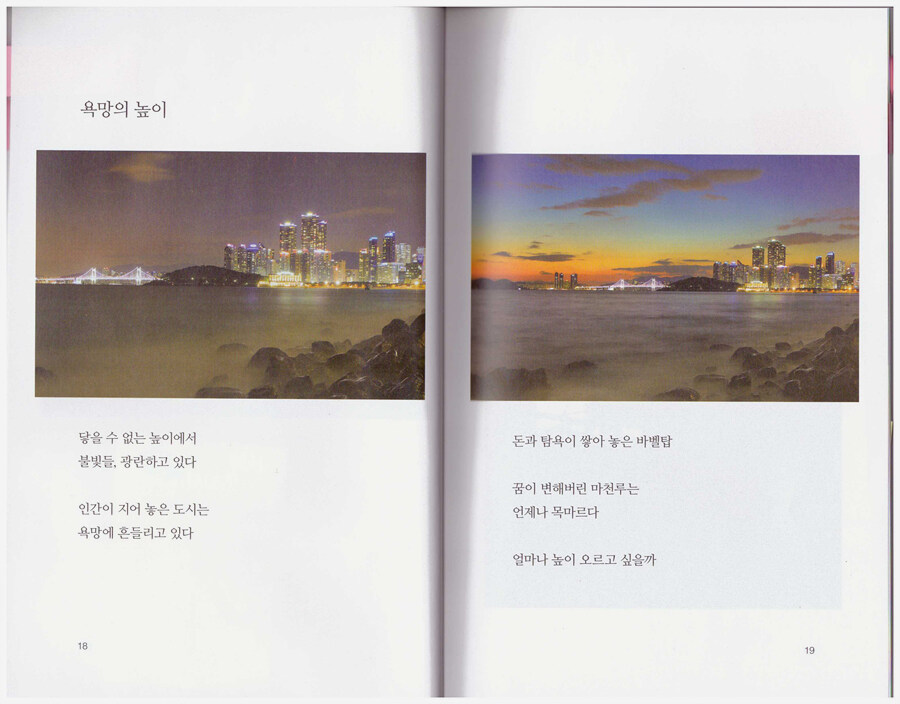

2. 욕망의 높이

근경의 바다를 장노출로 잡고 원경의 주거형 아파트를 야경을 잡았다. 부산의 광안리 해변가로 늘어선 고층 아파트. 화려한 불빛은 흡사 나비가 꿀을 쫓아 날아들듯이 욕망의 유혹처럼 찬란하다. 우리 시대는 이 찬란과 화려의 욕망을 무엇으로 투영시키고자 하는가. 얼마나 높이 오르고 싶을까라는 마지막의 질문은 결국 얼마나 자본을 높이 쌓고 싶은 욕망의 표현의 다른 방식이다. 작가는 저 야경을 보고 욕망을 보았던 시선에서 그 가치관을 들어내고 있는 것일테다. 작가가 추구하는 삶이 저 욕망의 바벨탑에서 허기지고 갈증에 목이 마름이 결코 아니란 것을 유추하게 한다. 그러니 시를 밥 짓듯이 지어 내서 허기진 마음의 양식을 만들어 내는 것이 아닐까 한다.

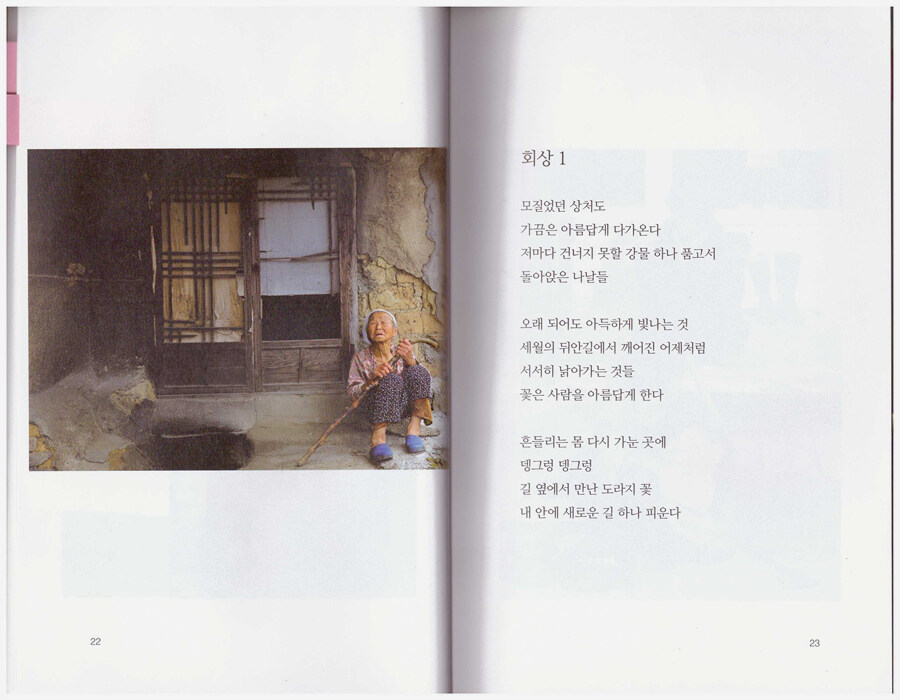

3. 회상 1

사진을 유심히 그리고 오랫동안 머물게 했던 것은 사진 속에 우두커니 앉아 있는 할머니였다. 특히 할머니가 카메라를 응시하지 않고 먼 산을 바라 보듯이 아니 지난 시절의 기억을 바라보는 것처럼 시선이 허공을 응시점을 두고 있다는 점이다. 우린 가끔 지난 시절의 기억을 들출 때 시선을 멀리 두는 버릇이 있지 않는가 말이다. 바로 작가의 이 포인트가 사진 속의 배경이 되는 낡은 집과 허름한 옛집의 떨어진 문살 아궁이의 그을림과 매치되어 있다. 주 피사체와 배경의 조합이 어울릴 때 보통은 시가 자동적으로 추출되는 경험. 사진에 글을 붙혀 본 사람이라면 자연 스러운 경험일 것이다. 사진에서 뚝뚝 덜어지는 상념이 택스트로 풀어 길게 쓰면 에세이가 될 것이고 짧게 압축하면 그게 시가 되는 원리이다.

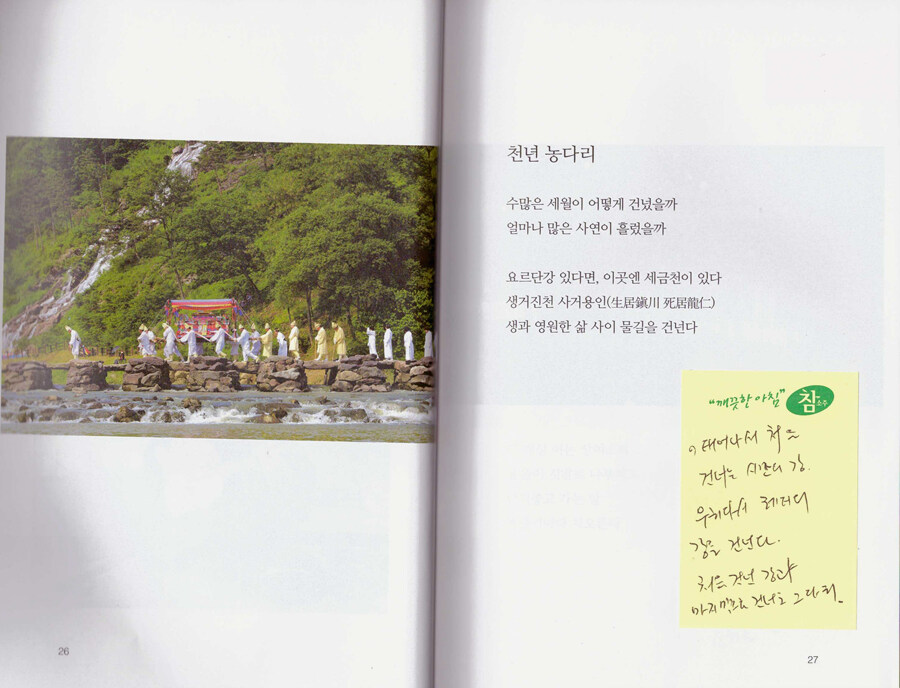

4. 천년 농다리

상여꾼이 만장을 앞세우고 농다리를 건너는 사진에서 농다리가 천년을 버텼다는 짐작을 하게 된다. 저 다리를 얼마나 많은 사람들이 건넜을까. 또 다리는 시간의 강을 지나는 사람들의 발바닥을 기억할 것만 같았다. 태어나서 처음 건너오는 시간의 강. 우리 다시 마지막의 레터의 강을 건너는 것처럼 농다리를 건너 저승의 길로 접어 든다. 처음 건너는 시간의 강과 마지막으로 건너는 강에서 만나는 다리는 이곳과 저곳의 이음이자 시간의 통로처럼 보였다. 작가는 멀리서 상여가 강을 건너가는 풍경을 담고 다리라는 주제로 시가 나올 수 밖에 없었으리라 충분히 짐작하고도 남는다.

결 : 이상과 같이 몇편을 리뷰로 표시하였던 것처럼 이 사진시집의 사진과 시의 콜라보이다. 상념을 불러 일으키는 모닥불처럼, 활활 불이 붙은 것처럼, 사진에서 시가 타오르는 것처럼, 피어 오른다는 점이다. 이 책을 받아 사진과 시 한 편 한 편씩 감상하면서 떠오르게 된 간단한 포인트를 포스트잇에 메모까지 하며 감상하게 된 원인이 여기에 있다. 사진은 시를 도출하는 역할이 강력하고, 시를 읽음으로 또 사진을 곁눈질하는 상태가 된다. 사진 이거 하나만으로도 많은 이야기가 나올듯한데 이걸 압축해서 시로 낙인을 찍는 작가의 시선과 관념이 예술이란 창작으로 승화되는 압력을 느낄 수 있는 사진 시집이 아니었나 생각하게 된다. 전작의 사진 시집인 [기억의 그늘]이라는 사진 시집에 이어 그의 작품 활동이 더욱 열정과 농후로 만들어 냈다는 것에 박수 길게 쳐 드리고 싶었다.