‘렌조 미키히코’의 작품 [백광]을 읽고선 너무나도 큰 실망을 했다. 그래서 이 작가의 책은 안봐야지 결심을 하고 [열린 어둠]이 한국에 출간을 하고도 눈길 한 번 안주었다. 그런데 많은 추리소설 매니아들이 [백광]보다 [열린 어둠]이 훨씬 낫다고 하고, [열린 어둠]만큼은 읽어보는게 좋다고 많이들 그랬다. 난 그래도 믿지 않았다. [백광]으로 인한 편견이 너무 심하게 내 뇌 한쪽에 강인하게 자리를 잡고 앉아서 나한테는 재미가 없을거라고 판단을 했다. 그러다가 이 책 저 책을 막 읽다보니 추천도서 리스트에 적힌 왠만한 책을 다 읽어서 어떤 책을 읽어야되나 고민이 되었다. 무언가를 읽긴 읽어야 하는데 무엇을 읽어야할지 고민에 고민을 거듭하다가 갑자기 이 책 [열린 어둠]이 떠올라서 ‘그래 사람들이 재밌다고 하는 데는 이유가 있을 것이라고 고민이 나의 편견을 이겨내고 결국엔 ’렌조 미키히코‘의 작품을 대여를 하고 읽어보게 되었다

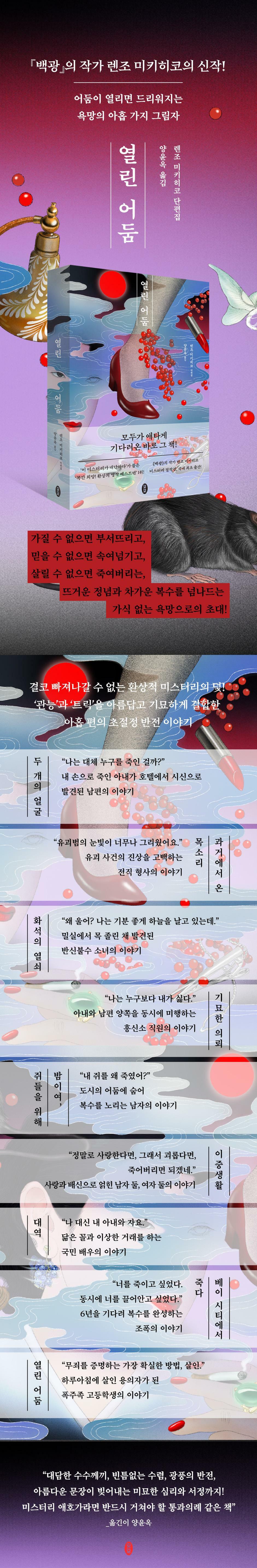

절대로 있을 수 없는 일인 것이다. 게이코가 신주쿠에 있는 이름도 들어본 적 없는 호텔에서 살해되었다니…. 게이코라면 바로 방금 전까지 이 카펫 위에 쓰러져 있었다. 내가 죽였다. 이 손으로, 이 침실에서 내가 죽였다.

---「두 개의 얼굴」중에서

화들짝 놀란 아저씨도 강 선배와 똑같이 내 작은 몸을 덮치듯이 납작 엎드려 들여다본 것입니다. 그때 아저씨를 놀려주려고 숨을 멈추고 죽은 척했던 내 입이며 심장에 필사적으로 들이대던 귀의 감촉이 생생하게 되살아났습니다.

이십 년이 지난 지금, 그 유괴범이 내 심장에 귀를 대는 것 같았습니다.

선량한 인간의 귀….

---「과거에서 온 목소리」중에서

남청색과 노란색의 줄무늬 넥타이가 소녀의 가늘고 작은 목을 파고들었다. 소녀를 짓누르고 있는 자의 얼굴은 전등 불빛을 역광으로 받아 어둡게 그늘져 있었다. 그늘진 얼굴은 고통으로 일그러졌고 울어서 그런지 눈만 번들거렸다. 소녀는 그늘진 얼굴이 왜 울면서 험악한 표정을 짓는지 알지 못했다. 입에서는 신음하는 듯한 거친 숨이 소녀의 뺨에 훅훅 끼쳤다. 그 입은 조금 전에 “무섭지 않아. 편해지는 거야. 걱정할 거 없어”라고 소녀의 귀에 다정하게 속삭인 참이었다.

---「화석의 열쇠」중에서

문득 이 여자는 오해라는 걸 다 알면서도 유리를 죽인 게 아닐까 하는 마음이 들었다. 값비싼 요리에 담뱃재를 떨듯이, 고가의 귀걸이를 구둣발로 짓밟듯이, 유리를 죽인 것은 이 여자의 마지막 최고의 사치였는지도 모른다.

---「기묘한 의뢰」중에서

“멍구야.”

나는 다시 한번 여덟 살의 목소리로 불러보았다. 그리고 그게 내가 멍구에게 던진 마지막 목소리였다. 멍구의 입도 더 이상 아무 대답이 없었다. 어차피 멍구 역시 단 한 번도 내게 본심을 말해준 적이 없었다. 그가 내게 들려준 목소리 중에 유일하게 본심이었던 것은 이십여 년 전에 내 칼에 놀라 내지른 비명뿐이었다.

---「밤이여, 쥐들을 위해」중에서

작업용 앞치마 주머니에서 남천촉 열매를 꺼내 시즈코는 그 빨간빛을 가만히 들여다보았다. 저절로 입가에 미소가 번졌다. 그 미소를 머금은 채 은 꽃의 오목한 곳에 두 알 세 알 떨구고 한 알씩 끌의 칼날 끝으로 짓이겼다. 진홍빛 껍질이 터지면서 하얀 즙이 흘러나왔다. 비릿한 냄새가 코에 엉겨든다. 구역질로 목이 울컥했지만 시즈코는 아직도 웃고 있었다. 고역스러운 이 냄새만이 현관 앞에서 맡은 그 여자의 향수 냄새를 지워줄 것 같았다.

---「이중생활」중에서

실제로 카메라의 눈 같은 게 느껴져서 나는 뒤를 돌아보았다. 문을 등지고 한 남자가 서 있었다. 나였다. 나와 똑같은 옷을 입고 나와 똑같은 얼굴을 하고 있었다. 나는 더 이상 아무것도 부르짖지 않았다. 모든 것이 너무도 단순한 수식처럼 명료하게 이해되었다. 이렇게 되리라는 것을 처음부터 알고 있었던 듯한 마음이 들었다. 출연 직전에 거울로 내 얼굴을 확인하듯이

---「대역」중에서

교코는 두 팔로 내 목에 매달리듯이 품에 안겼다. 스카프 위로 잡은 권총 끝이 교코의 가슴을 파고들었다. 더욱더 몸을 바짝 대면서 교코는 내 귓가에 아까와 마찬가지로 속삭였다.

“쏴.”

교코는 내 어깨에, 나는 그 머리칼에, 서로의 얼굴을 묻고 있었다. 교코의 머리칼은 달콤하고 부드럽고, 어젯밤과 똑같이 내가 먼 옛날에 맡은 흙냄새가 났다.

---「베이 시티에서 죽다」중에서

“아까 내가 아카자와 선생을 죽인 범인이 그 비밀을 들키는 바람에 다카기를 죽였다고 말했었지? 즉 범인은 아카자와 선생을 죽였기 때문에 다카기도 죽였다고 했던 것인데, 그게 완전히 반대였어. 스즈타는 아카자와 선생님을 죽이지 않았기 때문에 다카기를 죽일 수밖에 없었던 거야.”

---「열린 어둠」중에서

‘렌조 미키히코’의 [열린 어둠]은 이렇게 아홉 가지의 단편이 실린 책이다. 위에서도 언급했지만 [백광]으로 인한 편견으로 정말 기대감 하나도 가지지 않고 책을 읽었는데 기대감이 없어서 그랬는지 모르겠지만 단편 아홉 편 모두가 정말 다 재밌었다. 얼마나 재밌었냐면 [백광]에 대한 편견이 뿌리째 뽑혔을 정도다. 왜 추리소설 매니아들이 이 작품을 재미있게 읽었는지 단번에 알 수 있었다. 짧지만 그 안에 담긴 스토리와 반전이 아홉 작품 다 만족스러웠다. 모든 작품이 다 재미있었지만 다들 너무 괜찮아서 제일 괜찮았던 단편을 하나 뽑기는 어렵지만 그나마 그나마 별로였던 단편은 제목으로도 쓰인 [열린 어둠]이였다. 보통 책의 제목으로 쓰일 정도의 단편은 대부분 단편집 안에서 제일 재미있는 단편일텐데 다른 단편 모두 다 재미있어서 [열린 어둠] 단편은 마지막에 실려있기도 하고 앞의 단편들이 모두 재미있다 보니 자연스레 기대감이 커졌다. 그러나... 기대가 크면 실망도 큰법이라고 했던가. [열린 어둠] 단편이 나쁜 작품은 아닌데 이 기대감을 충족시키기엔 부족하였다. 죽인 이유도 그렇고 크게 반전이랄 것도 없고... 너무나도 무난은 했지만 이 이야기 자체가 전혀 와닿지 않았다. 진짜로 사람이 궁지에 몰리면 그럴수도 있나 싶기도 한가 싶기도 하다.

괜히 띠지에 ‘모두가 애타게 기다려 온 그 책’이라고 적혀있는 게 아니였다. 이 글 그대로 애타게 기다릴 만할 정도의 재미를 나에게 선사했다. 표지는 처음에 봤을 땐 신비롭기만 했는데 내용을 보고 나면 그림 하나하나가 의미가 있어서 다시 곱십어 볼 수 있었다. 새삼스레 ‘렌조 미키히코’의 단 하나의 작품만을 읽고선 크나큰 편견을 가진 나에게 반성을 하게 만든 작품이였다. 하나의 작품을 읽고 재미없더라도 작가라는게 모든 책을 재밌게 쓸 수 있는 것은 아니니 편견을 가지면 안된다는 교훈을 얻었다. ‘렌조 미키히코’의 [열린 어둠] 이 책은 기회가 되면 소장을 하고 싶다.