원서를 읽고 싶다고 간절히 생각했던 적이 있다. 어떤 책을 읽었는데 묘사가 너무 난잡하다 못해 욕지기가 턱 밑까지 몰려왔을 때, 문득 이 작가가 정말 이런 단어를 써가면서 표현한 것인지 번역가가 독자를 현혹 시키고자 더 살을 보탠 것인지 궁금했던 것이다. 그때 처음으로 원서에 대한 생각을 진지하게 했던 것 같다.

" 원어로 된 책을 읽을 수 있고 영화를 볼 때 자막을 읽을 필요가 없다는 것은, 단순히 해방감을 주는 것 못지않게 작품이 전달하고자 하는 바를 보다 정확하게 이해하는 것을 의미한다. 이는 큰 이점이자 기쁨이다. 번역이 아무리 잘 되어 있어도 한번 걸러진 표현으로 읽거나, 원어의 뉘앙스를 그대로 살리기 불가능한 한국어 표현으로 만족해야 하는 것은 글을 좋아하는 사람으로서는 무척 아쉬운 일이다."(『자유로울것』임경선.p174)

임경선 저자의 말처럼 원서를 읽는다는 것은 도정되지 않은 원석 그 자체를 만나는 행위이자 작가가 전달하고자 했던 문장을 날 것 그대로 받아볼 수 있는 행위이며 기쁨이라 생각했다. 그래서인지 일본어를 공부를 하고 첫 원서를 읽게 되었을 때의 짜릿함은 이루 말할 수 없이 컸던 기억이 난다. 손가락으로 지문을 꾹꾹 눌러가며 아이처럼 더듬거리며 읽었지만, 마치 빠진 조각들이 머릿속에서 맞춰지는 듯 문장이 연결됐을 때의 기쁨은 지루하게 느껴졌던 공부시간에 커다란 보상처럼 느껴졌다.

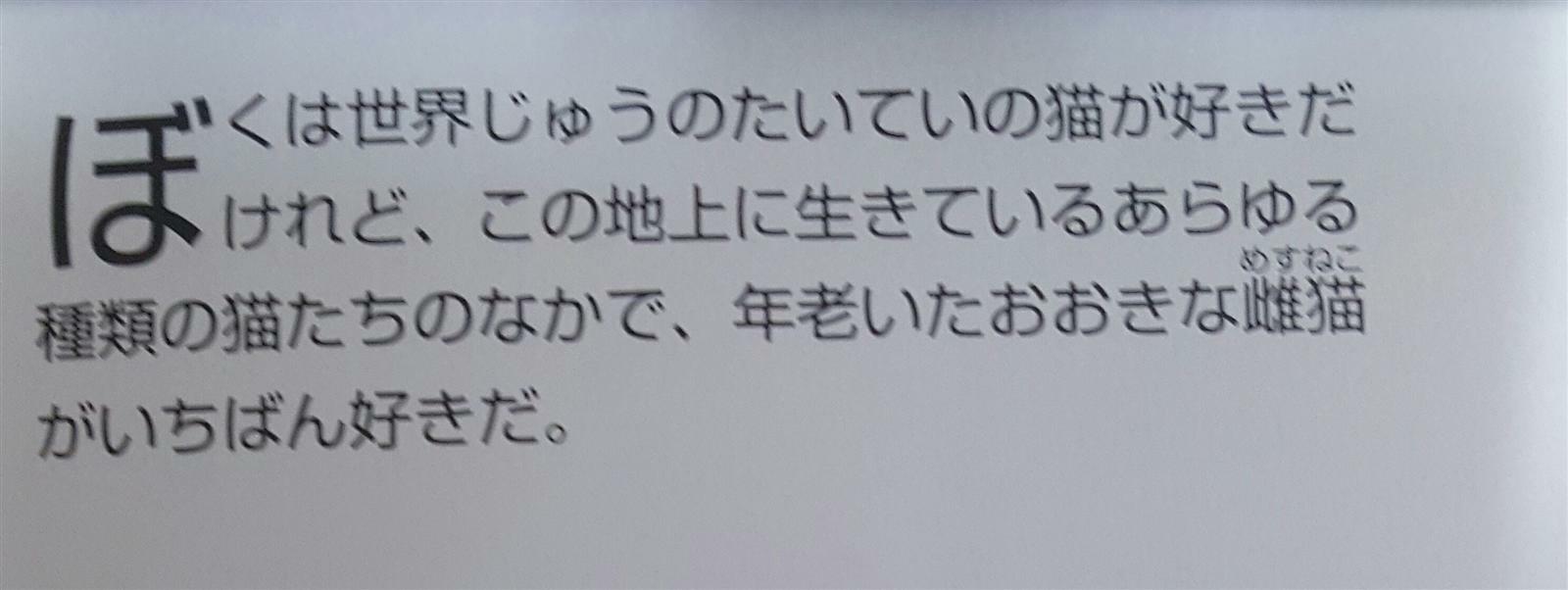

그런나 그런 기쁨은 예상보다 오래가지 못했다. 무라카미 하루키의 에세이 『후와후와』의 원서와 번역서를 읽던 중 뜻하지 않게 나의 한계와 번역가의 솜씨를 발견했기 때문이다.

(아직 미흡한 수준의 번역임을 감안해서)

나는 온 세상 고양이를 정말 좋아하지만,

이 지상에서 살고있는 모든 종류의 고양이들 중에서

늙고 커다란 암고양이를 가장 좋아한다.

(번역서)

나는 온 세상의 고양이를 다 좋아하지만,

지상에 사는 모든 종류의 고양이 중에서도

늙고 커다란 암고양이를

가장 좋아한다.

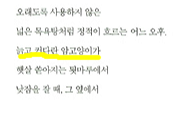

그 고양이가, 오래도록 사용하지 않았던

넓은 목용탕을 연상케하는 것처럼,

매우 고요함이 넓게 퍼져있는 오후에,

햇빛 쏟아지는 툇마루에서 낮잠을 자고 있을때,

그 옆에서

(번역서)

오래도록 사용하지 않은

넓은 목욕탕처럼 정적이 흐르는 어느 오후.

늙고 커다란 암고양이가

햇살 쏟아지는 툇마루에서

낮잠을 잘 때, 그 옆에서

노란 밑줄이 그어진 부분에서 보면, 하루키 작가는 ' 그 고양이'라고 불렀고 번역하신 분은 앞장에서 나왔던 '늙고 커다란 암고양이'라는 말을 가져다 쓰셨다. 그러니 내 짧은 소견으로 읽었을 때의 글맛과 번역가님의 풍부한 글맛은 여간 다른게 아니라는 생각이 들었다. 원서를 직접 읽는 기쁨은 컸지만, 그만큼의 고통을 감수해야 함을 느낀 것이다. 단어마다 의미하는 바를 깊게 깊게 생각해야 하며 고도의 집중력을 발휘해 작가의 의식을 놓치지 말아야 한다는 것을 깨닫게 된 것이다.

모든 번역서들이 다 좋았던 것은 아니지만, 우리나라에서 번역되어서 큰 인기를 불러일으킨 책들 뒤에는 번역가님들의 뛰어난 문학적 소양이 뒷받침되고 있었음을 실감하는 시간이었다. 그래서인지 우연찮게 알게 된 일본어 번역가이신 권남희님의 책이 눈에 밟힌다. 현재 절판이라 아쉬웠는데 다행스럽게 도서관에 있다는 걸 알게 돼 다음 기회에 빌려서 읽어 볼 생각이다.

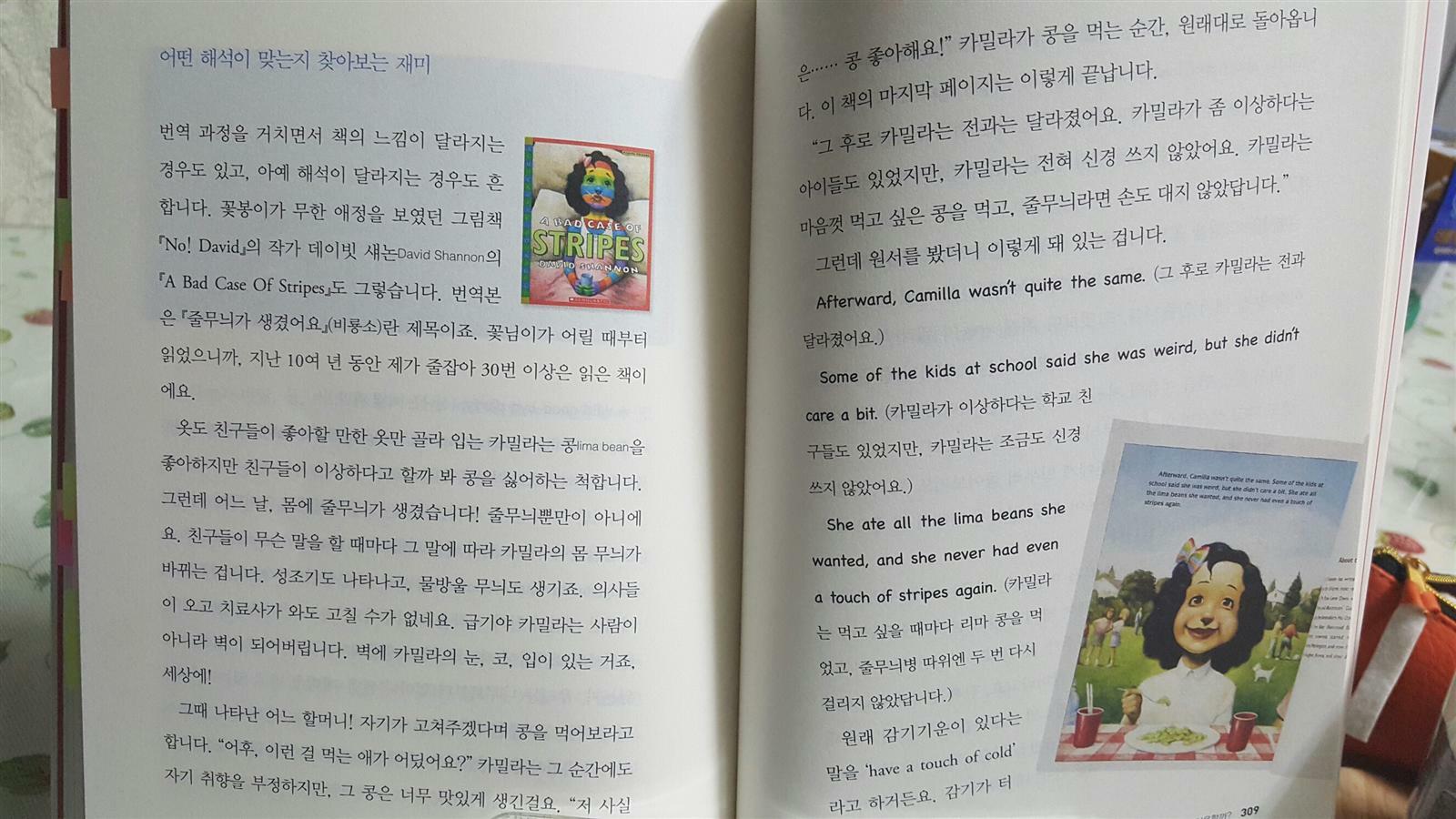

한편으로는 야릇하게도 원서를 읽을 때의 묘미는 바로 이런 것이 아닌가 생각하곤 한다. '꽃님 에미'라는 필명으로 그림책 육아를 선풍적으로 이끌고 있는 저자가 이번에 캐나다에서 영어그림책으로 꽃봉이와 함께했던 시간들에 대한 이야기가 담긴 <영어 그림책의 기적>에는 원서를 읽는 재미에 대해 이렇게 이야기 하고 있다.

어떤 해석이 맞는지 찾아보는 재미

번역 과정을 거치면서 책의 느낌이 달라지는 경우도 있고, 아예 해석이 달라지는 경우도 흔합니다. 꽃봉이가 무한 애정을 보였던 그림책 『No! David』의 작가 데이빗 새논David Shannon의 『A Bad Case Of Stripes』도 그렇습니다. 번역본은 『줄무늬가 생겼어요』(비룡소)란 제목이죠. 꽃님이가 어릴 때부터 읽었으니까, 지난 10여 년 동안 제가 줄잡아 30번 이상은 읽은 책이에요. (중략)

이 책의 마지막 페이지는 이렇게 끝납니다.

'그 후로 카밀라는 전과는 달라졌어요. 카밀라가 좀 이상하다는 아이들도 있었지만, 카밀라는 전혀 신경 쓰지 않았어요. 카밀라는 마음껏 먹고 싶은 콩을 먹고, 줄무늬라면 손도 대지 않았답니다."

그런데 원서를 봤더니 이렇게 돼 있는 겁니다.

Afterward, Camilla wasn't quite the same.(그 후로 카밀라는 전과 달라졌어요.)

Some of the kids at school said she was weird, but she didn't care a bit.(카밀라가 이상하다는 학교 친구들도 있었지만, 카밀라는 조금도 신경 쓰지 않았어요.)

She ate all the lima beans she wanted, and she naver had even a touch of stripes again.( 카밀라는 먹고 싶을 때마다 라마 콩을 먹었고, 줄무늬병 따위엔 두 번 다시 걸리지 않았답니다.)

원래 감기기운이 있다는 말을 'have a touch cold'라고 하거든요. 감기가 터치만 한 상태란 뜻인가요? 그래서 a touch of stripes 는 stripes라는 병이고요. she never had even a touch of stripes again은 ' 그녀는 다시는 줄무늬병 따위에 걸리지 않았다'가 되는 겁니다. 줄무늬에 손도 대지 않은 것과 줄무늬병에 걸리지 않는 건 엄연히 다른 이야기잖아요?(p308~310)

단어의 해석을 달리해서 내용이 엉뚱하게 전달되는 경우를 찾아낼 때의 짜릿함이야말로 원서를 읽는 즐거움이 아닐까 싶은 생각도 든다. 아마도 이 정도의 내공이 되려면 풍부한 단어 습득은 물론이지만, 그 나라 문화적 특성을 잘 알고 어휘의 사용을 확실하게 이해하는 게 필요하다는 생각이 든다.

그나저나 읽고 싶은 원서는 많지만 내 수준에 맞는 책을 골라내는 일이 여간 어려운 게 아니다. 내게 딱 맞는 원서를 찾아볼 수 있는 방법이 있을까나. 이럴 때 필요한 것이 '파이브 핑거 룰'이라고 한다.

" 캐나다 학교 도서관에 주먹 그림이 붙어 있었어요. 책을 읽을 때 주먹을 쥐고 모르는 단어가 나올 때마다 손가락을 펴는데요, 한 페이지에 0~1개는 너무 쉽고, 2~3개는 지금 딱 읽기 좋은 책, 4~5개면 한번 노력해봐라, 5개 이상이면 너무 어려운 책이니까 딴 책읽어라, 이렇게 쓰여 있더군요. 파이브 핑거 룰Five Finger Rule이래요."(p293)

다시 『후와후와』를 펼쳐봤다. 첫 장에는 한 개정도 모르는 단어라 쉽게 봤는데 뒷장으로 갈수록 아는 단어가 손에 꼽힐 지경이다. 아직 갈 길이 멀고도 멀지만, 그래도 포기하지 않고 재미를 가지고 열심히 읽다 보면 나도 어느 순간 우리말처럼 편안한 마음으로 읽을 수 있으려나 싶은 기대를 가져본다.