'갇힌 여인'. 이는 마르셀 프루스트의 '잃어버린 시간을 찾아서' 중 5권의 부제다.

남성중심사회에서 여성은 종종 그러한 존재로 묘사되곤 했다. 대표적인 것이 샬럿 브론테가 쓴 '제인 에어'에 나오는 '다락방의 미친 여자'일 것이다. 남편에 의해 갇혀졌던 그 여인은 자신의 너무 강한 독립적인 개성으로 그렇게 되었다. 그 개성이 남성중심사회가 만들어 놓은 틀 안에 갇히길 거부하였기에 내면의 갈등이 광기로 치닫게 된 것이다. 로드킬은 도로라는 인간 문명이 만든 공간에서 일어난다. 야생 생물이 인간이 그어놓은 경계를 뛰어넘어 인간이 만든 공간에서 자신의 야성을 드러낼 때 로드킬의 운명은 뒤따른다.

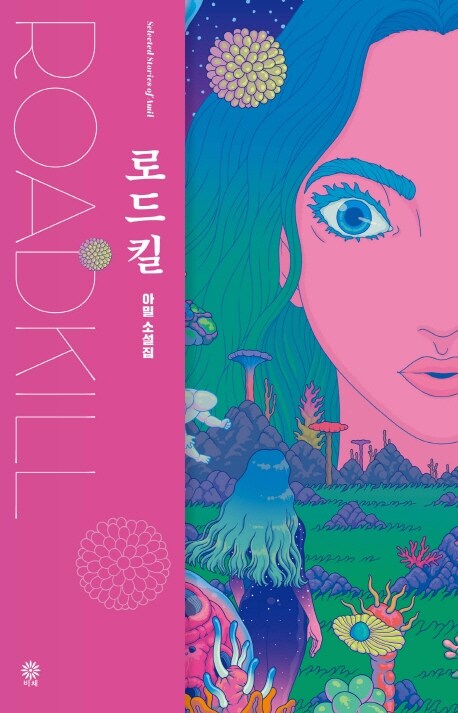

이러한 로드킬의 궤적은 여성에게도 있다. 여성 또한 남성중심사회가 규정한 틀에서 벗어나 독립적인 존재가 되려할수록 '제인 에어'에 나오는 다락방의 미친 여자처럼 광기의 존재로 치부되어 '로드킬'이 되는 것과 마찬가지로 공적인 영역에서 배제되는 것이다. 다시 말해 로드킬은 독립적인 여성이 자신의 고유한 정체성을 포기하지 않을 경우 만나게 되는 항존하는 위협이라 할 수 있다. 아밀이 단편집의 표제작으로 '로드킬'을 가져 온 것 이와 무관하지 않을 것이다. 단편집, '로드킬'엔 여섯 개의 단편이 수록되어 있다.

구체적인 소개를 하기 보단 이 단편이 가지고 있는 공통점에 먼저 주목하고 싶다. 일단 여성이 있다. 그들을 가두는 사회 주류 세력이 있다. 주인공 여성은 그런 사회에 위화감을 가지며 그들에게 규정 당한 존재로 남는 것을 거부한다. 적극적 혹은 소극적으로 저항하다 끝내 그런 사회와 단절한다. 진정한 자기 자신이 될 수 있는 길을 용기 있게 선택하는 것이다. 하지만 낙관적인 미래만 기다리고 있는 건 아니다. '로드킬'처럼 아주 비극적인 결말도 아가리를 크게 벌리고 있다. 두 번째 단편, '라비'의 결말처럼.

그런데도 잔류를 거부한다. 마치 결과야 어떻게 되든, 탈주하려는 몸짓 자체에 중요한 의미가 있다고 말하는 듯하다. 실은 남아있어야 할 이유가 없다. 소설에서 그리고 있는 세상이란, 진정한 자기 자신으로 남으려는 존재에겐 더없이 지옥이기 때문이다. 그 사회는 강자와 약자로 나뉘어지는, 철저한 이분법적 체제다. 지배와 순종만이 유일하게 통하는 규칙이다. 그런 세상에서 여성 같은 약자들은 강자가 규정한 존재가 되지 않으면 안 된다. '로드킬'에선 남자에게 간택될 수 있는 전형적인 신부의 모습이 되어야 하고, '외시경'의 아내는 작가로 등단까지 했지만 책 읽는 것조차 남편에게 금지 당한다. 하나같이 자신들이 그러는 이유로 '보호'를 내세운다. 하지만 그건 보기에만 좋은 허울이고 정말은 오히려 자기들을 보호하기 위한 것이다. 그들도 아는 것이다. '외시경'의 아내가 그랬던 것처럼, 자립한 여성들의 강한 자의식 아래에서 희생당할 것임을.

아밀의 '로드킬'을 읽으면서 마치 BGM처럼 떠올렸던 노래는

루신다 윌리엄스의 'CAR WHEELS ON A GRAVEL ROAD'였다.

Can't find a damn thing in this place

Nothing's where I left it before

(....)

There goes the screen door slamming shut

You better do what you're told. (가사 중에서)

하지만 아무리 억누르려 해도 '오세요, 알프스 대공원으로'의 강시병처럼 막을 수는 없다. 이솝 이야기에도 잘 드러나듯이, 억지로 길들이려는 건 더 강한 반발만 부를 뿐이다. 그래서 그들은 이야기를 만든다. 날조해 유포한다. 그들이 보호받을 수밖에 없는 존재라는 걸 그것을 통해 납득시킨다. 스스로 호랑이가 아니라 생쥐라고 여기도록 하는 것. 이것이 바로 강자들이 만든 이야기의 목적이다.

그래서 작가에겐 담론이 중요해진다. 이건 여섯 단편 모두에게 유장하게 흐르는 강물이다. 이야기에 이야기로써 맞서는 것. 자신의 진정한 정체성을 찾고자 하는 이들은 규정과 강요를 통해 주입되는 이야기가 아닌, 자신의 경험과 생각으로 직접 이야기를 창출한다. 출처를 알 수 없는 신화에 고백으로 대항한다. 그 분투 속에서 자신을 빚어나간다. 소설에서 탈주의 성공 여부는 도달 여부에 달려 있지 않다. 발을 선 밖으로 내딛는 자체에 이미 탈주는 완성되는 것이다. 육체가 아니라 내면의 해방이야말로 진정한 구원이기 때문이다.

다시 처음에 말한 '갇힌 여인'으로 돌아가 본다. 마르셀 프루스트의 그 소설에서 갇힌 여인은 알베르틴을 말한다. 하지만 프루스트는 이야기의 전개를 통해 정말 갇힌 사람은 누구인가를 서서히 드러낸다. 그건 바로 갇혀 있다고 여겼던 주인공 마르셀 자신이라는 것을. 알베르틴을 향한 자신의 욕망에 마르셀은 유폐되어 있는 것이다. 이를 영화로 새롭게 풀어간 샹탈 아커만의 '갇힌 여인'도 이와 비슷한 말을 들려준다. 가두고 억압할수록 정작 더 그렇게 되는 건 행하고 있는 자신이라는 것을. '로드킬'이 되어야 할 것은 바로 그런 모습이다. 그러니 두려워말고, 진짜 자신의 이야기를 만들기 위해 기꺼이 무단횡단을 하라! 아밀의 '로드킬'은 이런 선포로 무장하고 있다.

샹탈 아커만의 영화 '갇힌 여인'의 포스터. 정말 시선과 감금의 대상이 되는 건 누구인가?