이런 건 유전이 아닌 모양인지 눈과 손이 모두 느려서 게임을 잘 못하는 나와 다르게 동생들은 게임을 잘하기도 하고 좋아하기도 한다. 그래서 다 같이 살던 시절에는 우리 집 거실에 플레이스테이션과 엑스박스, 그리고 wii가 모두 있었다. 그중에 내가 건드려볼 만한 건 wii 정도였고, 동생들이 본격적인 게임을 접고 잠깐 쉬어가는 느낌으로 마리오카트를 할 때나 좀 들이대보는 수준이었다. 착한 동생들이 많이 봐주는데도 내가 절망적으로 못해서 몇 번 참아주다가 결국 다 집어치우고 동숲이나 하라면서 DS를 쥐여줬고, 그래서 요즘도 내가 하는 게임은 동물의 숲과 문명 정도다.

이렇게 문외한이라고 해도 과언이 아닐 정도로 게임을 잘 모르기도 하고 좋아하지도 않아서, 만약 내가 ‘벼랑 끝의 닌텐도를 부활시킨 파괴적 혁신’이라는 이 책의 부제를 못 봤다면 읽지 않았을지도 모른다. 제목만 봤을 때는 게임 프로그래머가 쓴 책인가 했는데, 여러 분야에서 마케터로 활약하다가 닌텐도 아메리카의 사장이 되어 혁신을 꿈꿨던 사람의 이야기였다. 혹시나 게임 이야기가 너무 많으면 어쩌나 살짝 걱정하다가도 닌텐도는 좀 익숙하니까 괜찮을까 하며 책을 집어들었는데, 걱정이 무색하게도 책에는 겜알못이라도 일을 하는 사람이라면 누구에게나 도움이 될 수 있는 내용들이 담겨있었다.

나도 일본에서 일해본 경험이 있어서 일본 회사의 경직된 분위기를 모르는 건 아니지만, 그래도 게임회사니까 좀 낫지 않을까 넘겨 짚어봤는데 빗나갔다. 아무리 게임을 만드는 닌텐도라도 근무 환경은 꽤나 보수적인 느낌이었다. 우리나라에서도 많이들 하는 시차출퇴근이나 유연근무제 같은 게 도입되어 있지 않을까 싶었는데, 근무시간이 엄격하게 정해져 있는 걸로도 모자라 종소리까지 울린다니... 심지어 퇴근 종은 안 울린다니 지독하다고 생각했다.

회의에 들어가서 누군가와 의견 충돌이 있을 때마다 늘 생각하게 되는 이야기도 실려있었다. 서로 주장을 꺾지 않고 대치하다 보면 내가 신념에 근거해서 타당한 주장을 하고 있는 건지, 그런 줄 알았는데 사실은 고집을 부리고 있는 건지 헷갈릴 때가 가끔 있다. 책에서는 스스로에게 질문을 던져서 두 가지를 구분하고, 둘 중 어떤 경우라도 되도록이면 상대방과의 협의점을 찾아볼 것을 권한다.

첫 회사에서 내 멘토를 맡았던 대리님은 우리 계열사 안팎으로 모르는 사람이 없었다. 새롭게 멘티가 된 나도 달고 다니면서 여기저기 인사를 시켜주곤 했는데, 자주 만날 일은 없는 사람이든 아니든 안면을 터놓으면 일하기가 수월하다고 조언을 해줬었다. 대리님이 자주 하던, 회사에 친구를 사귀러 오는 건 아니지만 그래도 알아두면 일할 때 도움이 된다는 이야기를 책에서도 발견하고 괜히 반가웠다.

이건 회사 업무에만 해당되는 이야기는 아닐 것 같다. 가끔 눈앞의 일에 마음이 급해서 일단 일을 막 하다가 나중에 이게 맞나? 싶을 때가 많은 나같은 사람한테는 도움이 되는 조언이었다. 일이든 뭐든 하기 전에 목표를 명확히 하고, 급할 때도 제대로 된 방향으로 가고 있는지 늘 체크하는 습관을 들여야겠다.

책을 읽으면서 나는 회사에서 만났던 선배들과 상사들이 했던 모든 지시와 행동에 이유가 있었다는 걸 뒤늦게 새삼 깨달았다. 늘 업무 진행 상황을 한쪽으로 정리해서 들고오라던 부장님과 함께 일할 때, 이게 매번 무슨 짓인가 투덜거렸는데 이런 이유였나보다. 이런 이유로 시키셨던 게 맞겠지...? 하며 살짝 의심이 되기는 하는데.

뭔가 실수를 하고 엄청 깨지고 풀이 죽은 나한테 ‘실수를 안 하는 사람도 없고, 실수하지 않으려고 애는 쓰겠지만 같은 실수를 다시는 안 하는 사람도 없다’고 위로인지 조언인지 모를 말을 해줬던 멘토 대리님 생각이 났다. 이상하게 그때 들었던 말과 비슷한 취지의 내용이 이 책에 유독 많아서, 사회생활을 막 시작했을 때 참 좋은 멘토를 만났었다는 생각이 새삼 들었다.

초안에는 게임을 만드는 것이 ‘나’의 임무라고 되어 있었는데, 여러 의견을 수렴해서 결국 최종안은 게임을 만드는 주체가 ‘우리’로 바뀌었다. 나도 바뀐 버전이 더 마음에 든다.

이직을 많이 해서 그런지(지금 회사가 열 번째...) 인수인계 자리에 앉을 때가 많았는데, 내가 일을 넘겨 받을 때는 늘 ‘전임자는 바보가 아니다’라는 말을 마음에 둔다. 전임자는 이걸 왜 이렇게 했지? 하면서 의문이 생기는 일들도 막상 내가 하다보면 이러저러한 이유로 이렇게 됐구나, 할 때가 많아서 가끔 이해되지 않는 부분이 있어도 일단은 이해해보려고 하는 편이다. 그런데 책에서 이 부분을 읽으면서 ‘전임자는 바보가 아니다’를 마음에 장착하더라도, ‘우린 늘 이런 식으로 해왔다’는 말에는 저항할 수 있도록 균형을 잘 잡아야겠다는 생각이 들었다.

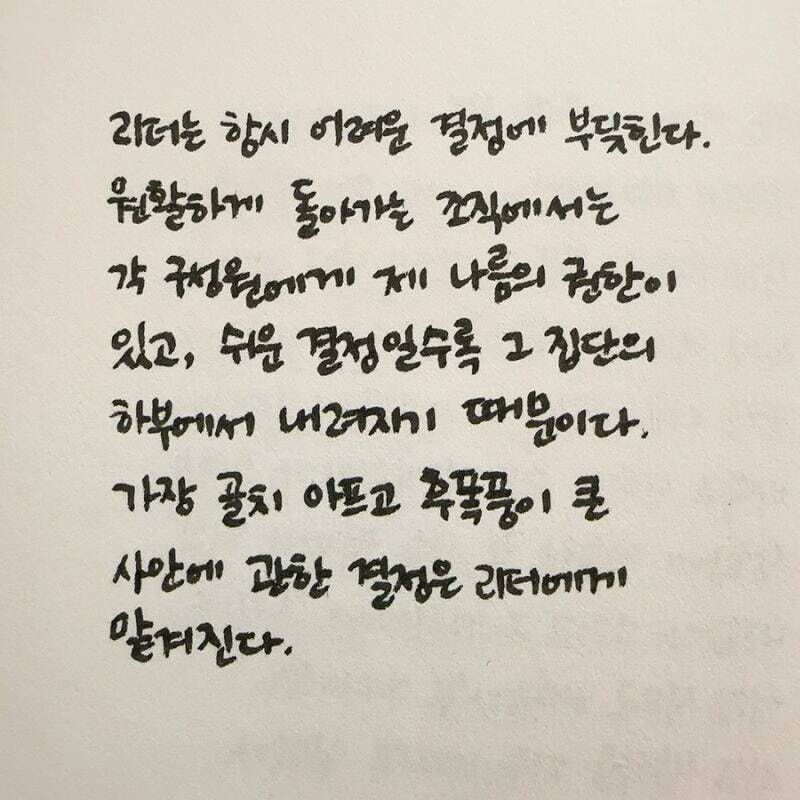

왠지 이 책 리뷰를 하는 내내 멘토 대리님 이야기를 하게 되는 기분인데, 리더의 어려움을 일찌감치 눈치챈 것인지 대리님의 소원은 만년대리였다. 그렇게 야망이 없어서야 되겠냐던 사람들은 다 그 회사를 떠났고, 만년대리가 소원이던 내 멘토는 몇 해 전 부장이 되었다. 기껏해야 애물단지였던 멘티(나) 하나를 책임지던 대리 시절보다 부장이 된 지금 얼마나 큰 책임과 결정이 주어질지 생각하니까 대단하면서도 좀 짠하기도 하다.

책을 읽는 동안 회사에서 겪었던 많은 장면들이 떠올랐다. 회사에 다니거나 다니지 않거나, 일을 하고 있는 사람들에게는 일반적으로 도움이 될 것 같은 조언들이 많이 담겨 있어서 한번쯤 읽어보면 좋을 것 같다. 닌텐도의 게임을 좋아했던 사람들은 책 중간중간에 나오는 게임 이름을 보면 반가움도 느끼지 않을까. 나도 DS, 3DS, 스위치를 모두 거쳐온 사람이라서 책을 읽으면서 이런 과정을 거쳐서 세상에 나왔던 거구나, 하면서 신기하기도 하고 반갑기도 했다.

*출판사에서 책을 제공받아 읽고 작성했습니다.