책을 선택한 데는 제목의 역할이 컸다. 만약 책의 제목이 <즐거운 할머니>였거나 <즐거운 노인>이었다면 (그래도 읽었을 것 같긴 하지만) 왠지 지금처럼 기대를 안고 보지는 않았을 것 같은데, 즐거운 ‘어른’이라는 말이 마음에 와닿았다. 도서관에서 책을 빌려 읽고, 때때로 유튜브를 보고, 운동을 하며 지내는 어느 어른의 이야기가 왠지 미래의 내 모습처럼 느껴져서 친근한 마음으로 책을 집었는데 저자와 개그코드까지 맞아서 뜻밖의 선물을 받은 기분이었다.

원래는 쓸 생각이 없었던 책을 쓰게 된 저자의 변을 읽으면서 나도 이 부분에 공감했다. 조금만 방심해도 글이 한없이 느끼해져서 가능하면 너무 감정을 싣지 않으려고 애쓰는데, 그래서 글이 너무 사무적이거나 메마르게 느껴질 때가 있다. 보고서나 논문을 쓸 때야 좋지만 에세이는 죽어도 못 쓰겠다고 생각했는데, 이번에 이 책을 읽으면서 감정을 적당히 덜어낸 글도 매력이 있다는 걸 알게 됐다.

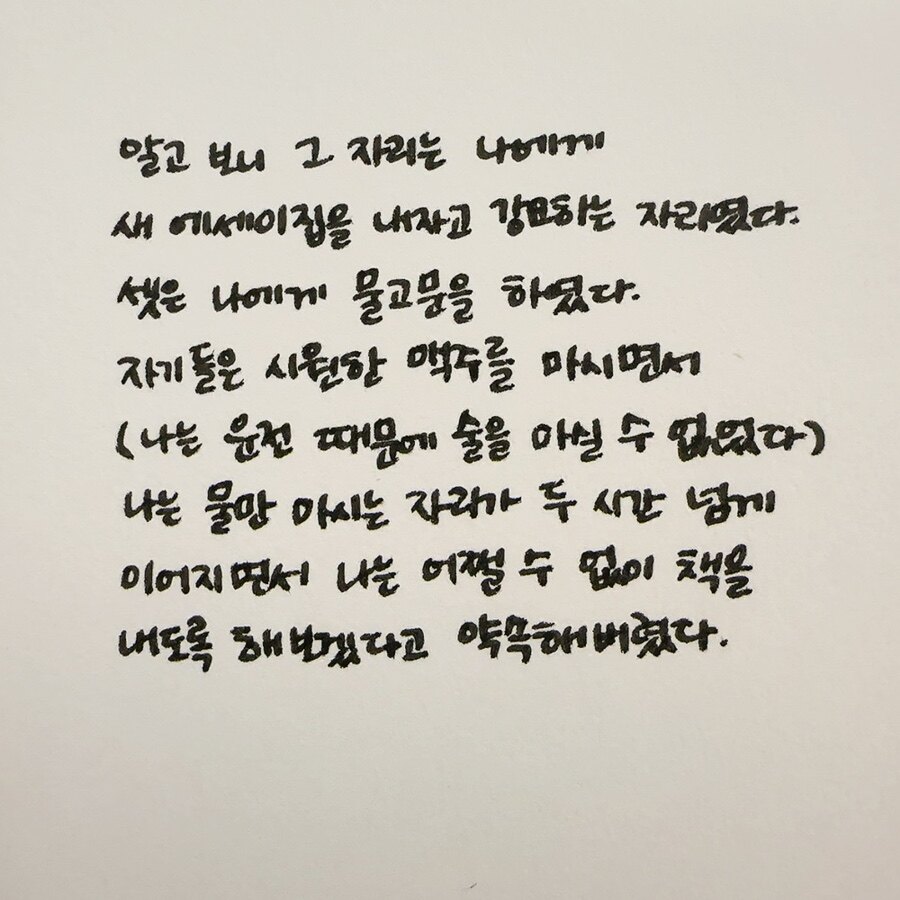

덕분에 재미있는 책을 읽게 되었으니 착한(!) 물고문을 했던 분들에게 조금 고마운 마음이 들었다. 이런 식으로 읽는 중간중간 딱히 웃기려고 하는 얘기는 아닌 것 같은데 웃음이 터지는 부분이 더러 있었다.

이번 직장으로 이직하기 전에 태어나서 처음으로 불면증에 시달렸다. 다음날 할 일이 딱히 없는데도 늦게 일어나면 왠지 인간말종이 된 것 같아서 새벽까지 잠 못들었지만 알람은 회사 다닐 때처럼 맞춰놓고 자는 날들이 이어지면서 만성 수면부족에 시달렸었다. 그때 이 부분을 읽었더라면 조금 더 편하게 마음을 먹을 수 있지 않았을까 생각했다. 그때의 나와 비슷한 사람들이 이 대목에서 위로를 받았으면 하는 마음도 들었다.

먼저 그 나이를 살아본 사람의 책을 읽으면 대체로 그렇듯이 이번에도 막연한 미래 때문에 가졌던 불안을 많이 내려놓을 수 있었다. 저자의 생활을 엿보면서 나도 나중에 지금처럼 도서관에서 책을 빌려 읽고, 유튜브와 ott도 간간히 보고, 틈틈이 운동도 하면서 지낼 것 같으니 눈 관리나 잘 해둬야겠다는 생각을 했다.

이런 말을 한번씩 읽지 않으면 평범한 일상을 유지하며 사는 일이 실은 얼마나 대단한 일인지를 자꾸 잊게 된다. 이렇게 가끔만 깨달을 수 있도록 일상이 깨지지 않았으면 하고 바라며 읽었다.

임종을 지키는 일에 대한 이야기를 읽으며 유일하게 그래도 자식 마음은 그게 아니라구요... 라며 살짝 반발했는데, 아무래도 내가 자식 입장은 되어봤지만 부모 입장은 되어본 적이 없어서 그런 것 같다. 여전히 부모님 임종을 지키지 못하는게 나한테는 제일 큰 공포인데, 내 힘으로 어떻게 되는 게 아니라서 더 그런 것 같다.

앞에서는 반발했다고 했지만, 자식에게 이후의 일을 부탁하는 부모님의 마음은 이럴 수밖에 없겠다고 고개를 끄덕이며 읽었다. 좋은 계절에 자식들이 만날 수 있도록 가을에 떠날 수 있다면 좋겠다는 문장을 읽으면서 괜히 마음이 찡했다.

나도 청년에서 중년으로 슬슬 넘어가는 시기이다 보니 이 대목에서 생각이 많아졌다. 대단한 사람이 되고 싶은 건 아니지만 계속 이렇게 살아도 괜찮은가 늘 고민하면서 하루하루 살고 있는 기분. 그래도 회사에서 맡겨진 일을 차질 없이 해내고 있고, 차질을 빚는다 해도 수습을 그럭저럭할 수 있으니 유능한 사람으로 살고 있는 건가 하며 만족스러워 했다.

유머, 친절함, 자기 억제가 본질이 아니라 인공적이라는 말이 인상적이었다. 모든 것을 너무 심각하게 생각하지 말고, 사물과 나 사이에 적당한 거리를 두며 사는 게 지금 나에게 필요한 태도라서 그런지 유독 마음에 와닿았다.

제목과 책 소개를 보고 기대했던 부분들이 다 충족되는 책을 만나는 게 은근히 쉽지 않은데, 오랜만에 마음에 쏙 드는 글을 읽어서 책을 덮고 나서도 아주 만족스러웠다. ‘따뜻한 할머니는 품어주지만, 까칠한 할머니는 해방시킨다’는 글귀를 보며 까칠한 할머니의 조금 차가운 글이 아닐까 싶었는데, 뜻밖에 개그코드가 잘 맞아서 잊을만 하면 한번씩 웃음이 터졌다. 나중에 나도 즐거운 어른, 그리고 다른 사람도 즐겁게 만들 수 있는 어른이 되고 싶어졌다.