"술과 이념은 처음에는 사람을 취하게 하지만 오래가지는 못한다."

프롤로그의 첫 문장을 읽고 이제 큰일났다,라는 생각이 들었다.

이제 이 책장을 덮을 때까지 이 자리에서 움직일 수 없겠다는 예감 때문이었다.

작년, <댓글부대>를 읽기 시작했을 때의 느낌과 같다.

그저 약속 장소에 조금 일찍 도착하여 친구를 기다릴 겸 꺼내들었던 책이었는데

결국 친구가 와서 나를 기다리게 되고 말았다.

이번에도 역시 자기 전에 가벼이 읽으려 꺼냈던 소설이었는데 당하고 말았다.

장강명의 소설은 '가벼이' 읽으려고 꺼내들면 안 된다.

꺼내들면 끝을 보게 되는 소설이기 때문에 특히 자기 전에는 금물!

장강명 작가 특유의 신문기사 같기도, 논평 같기도 한

긴장감 휘몰아치는 문체로 시작하는 프롤로그는 통일이 된 가상의 한국을 묘사하고 있다.

(이 소설이 영화화가 된다고 해도 문장에서 뿜어져나오는

특유의 긴장감은 오직 소설에서만 가능할 것 같다)

그리고 역시나 그 세계는 불편하기 그지없다.

그 불편한 세계에서 일어나는 사건들은 어쩌면 정말 일어날지도 모르는,

그리고 이미 일어나고 있는지도 모르는 사건들이라서

정신없이 읽어내려 가게 만든다.

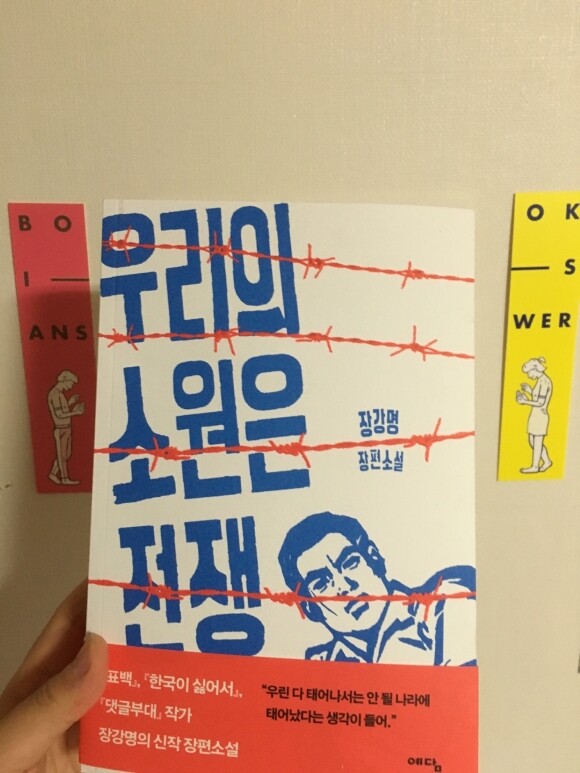

<표백> <한국이 싫어서> <댓글부대> 등 제목만으로도 화제를 모으는 작가,

불편한 것을 더 불편하게 풀어내는 작가, 장강명의 신작 <우리의 소원은 전쟁>이다.

정말 놀라운 속도로 작품을 발표하고 있는 작가이지만

속도보다도 놀라운 것은 작가가 선택하고 있는 세계관이다.

좋은 작품은 그 시대를 담아내는 작품이라 생각한다.

장강명 작가의 소설은 언제나 시대를 적확하게 담아내고 있지만

이 표현만으로는 무언가 부족하다.

그의 소설관은 언제나 근미래를 그리고 있다.

근미래 중에서도 끔찍하고 암담한 세계관에 집중하여 그려내고 있어서인지

꽤 섬뜩한 타로를 보는 느낌이 든다.

어떤 반전이 나와도 이 시국보다 놀라울 리 있겠느냐만은

잠깐 이쪽 세계를 잊고 싶을 때,

어쩌면 이것이 우리의 근미래일지도 모른다는 마음의 준비를 하고 싶을 때,

끝장을 보겠다는 생각으로 읽기 좋은 소설이다.

장리철을 따라, 또는 은명화, 강민준 아니면 박우희를 따라 다른 등장인물들을 따라

<우리의 소원은 전쟁>의 지독한 세계관을 질주하다 보면

어느새 그 불편하고도 지독한 세계 속에서

씁쓸함과 연민과 애달픔과 애정을 발견하게 된다.

그래, 이것이 장강명의 작품이다.

이 말 외에 더 무엇이 필요할까.