결혼 전의 나는 흔히 말하는 ‘운동광’이었다.

고향을 떠나 외지에서 퇴근 후에 그리 할 일이 없었던 나는 동호회를 가입하여 주말이면 오지를 돌아다니고 있거나, 전국의 산이란 산은 다 누비고 있었다. 그리고 한때는 퇴근 후엔 수영장에서 그리고 주말에는 바다에서 물살을 가르며 시간을 보냈다. 또 달리기에 빠져서 마라톤 대회라는 대회는 다 쫓아다녔던 적도 있었고, 스킨스쿠버로 바다 속에 잠수했을 때 느껴지던 압도적인 고요와 무게에 빠져 있을 때도 있었고....

그 모든 경험들이 내 삶의 중심에 자리했던 시절이 있었다. 그때의 나는 몸이 곧 나였고, 움직임이 곧 살아 있다는 증거였다.

하지만 결혼을 하고, 일과 가정의 책임이 차곡차곡 쌓이기 시작하면서 운동이라는 단어는 내 일상에서 가장 먼저 밀려났다. 아침마다 눈을 뜨면 해야 할 일들이 줄지어 떠오르고, 저녁이 되면 피로가 모든 의지를 삼켜버린다. 운동화를 꺼내 신는 대신, 내일은 꼭 하자며 스스로를 달래는 날들이 이어졌다. 그렇게 몇 년이 흐른 지금, 내 몸은 여전히 나와 함께 있지만, 예전처럼 나를 지탱해주는 ‘엔진’의 느낌은 점점 사라지고 있었다.

그런 내게 최근에 읽은 <머슬> (흐름출판) 은 어쩌면 잊고 있던 내 몸의 기억을 조용히 깨워준 책이었다. 책의 첫 문장은 잊히지 않는다.

근육은 우리가 지구상에 존재한 대부분의 시간 동안 인간의 유일한 엔진이었다.

단 한 문장이지만, 그 안에 담긴 의미는 아주 깊다. 근육은 단순히 몸을 움직이게 하는 조직이 아니라, 우리가 인간으로서 존재할 수 있게 해주는 근원적인 ‘힘의 장치’라는 것이다. 자동차의 엔진이 꺼지면 아무리 좋은 차라도 한 발짝도 나아갈 수 없듯, 근육이 제 기능을 하지 못하면 우리는 걷거나 뛰는 것조차 불가능하다. 하지만 저자가 말하는 근육은 단순히 ‘생리적 기관’의 차원을 넘어서 있다. 그것은 정서와 기억, 회복과 희망이 깃든 인간 존재의 핵심적 상징이다.

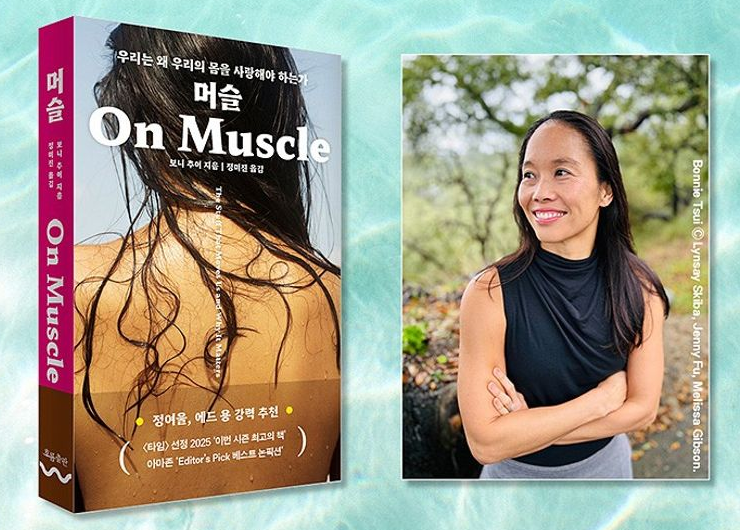

홍콩계 미국인인 저자는 수영 선수이자 서퍼로서, ‘몸을 사용하는 삶’이 곧 ‘세상을 이해하는 방식’이었던 사람이다. 그녀는 세계 곳곳을 여행하며 파워리프팅 선수, 해부학자, 요가 강사, 그리고 인디언 공동체의 젊은 주자 가족 등 ‘근육으로 살아가는 사람들’을 직접 만나 그들의 이야기를 듣는다.

특별히 몸과 근육이 주제인 책의 저자를 사진으로 보니 더욱 실감나게 글을 음미할 수 있었다.

그녀의 몸에서 살이있는 근육을 느낄수 있었다.

사람들을 만나 이야기를 듣는 그 과정에서 저자는 깨닫는다.

근육은 단순히 움직임을 만들어내는 기관이 아니라,

삶의 무게와 시간, 그리고 인간의 내면적 강인함을 담아내는 ‘기억의 그릇’이라는 것을.

몸은 행동으로 말한다. 움직임 자체가 언어이기 때문에 움직임을 제대로 설명할 단어는 없다.

움직임은 한 몸과 다른 몸 사이의 소통이다. 몸의 존재가 핵심이다. 당신과 내가 이 공간에 함께 있는 것.

움직임은 기억을 만들어낸다. 그것은 우리가 함께 하는 방식이다.

근육은 훈련 중에 미세한 손상을 입는다.

하지만 그 상처가 회복되는 과정에서 섬유가 다시 융합되고,

이전보다 더 강하고 단단한 조직으로 재구성된다.

성장은 언제나 손상 이후에 찾아온다.

이 단순한 생물학적 사실이 인생의 진리를 이토록 정직하게 대변할 줄은 몰랐다.

결혼 이후 운동을 거의 하지 못하면서 나는 종종 예전의 활력을 잃었다는 생각을 하곤 했다.

몸의 근육이 약해지는 동안, 마음의 근육도 함께 힘을 잃어가는 느낌이었다. 하지만 책을 읽으며 깨달았다.

근육은 나이가 들었다고 해서 완전히 사라지는 것이 아니며, 언제든 다시 회복할 수 있는 잠재력을 품고 있다는 사실을.

그 말은 곧, 삶 또한 언제든 다시 시작할 수 있다는 선언처럼 들렸다. 나의 몸은 여전히 나와 함께 있고,

그 안의 근육은 잠들어 있을 뿐 완전히 사라진 것이 아니었다.

책의 후반부는 저자의 어린 시절로 향한다. 그녀의 아버지는 예술가이자 동시에 운동을 사랑하던 사람이었다. 밤마다 차고에서 줄넘기와 발차기 연습을 하고, 노란 가로등 불빛 아래에서 가족이 함께 달리던 기억들.

그 시간은 단순한 ‘운동’이 아니라 몸을 통해 가족의 유대와 사랑을 확인하던 의식 같은 것이었다.

저자는 그 기억을 따라가며, 아버지와의 관계 속에서 다시 몸의 의미를 되찾는다. 운동은 그저 건강을 위한 활동이 아니라, 잃어버린 관계와 기억을 되살리는 하나의 언어였던 것이다.

이 대목에서 나도 모르게 오래전의 내 몸을 떠올렸다. 등산로의 거친 숨소리, 수영장의 냉기, 마라톤 결승선을 통과하며 느꼈던 눈물 섞인 성취감. 그 모든 것들이 사라진 줄 알았는데, 책을 읽는 동안 그 기억들이 하나씩 되살아났다.

<머슬>은 단순히 운동을 권하는 책이 아니다. (사실 책 제목을 접했을때 그런 줄로만 알았다)

그보다는 몸을 통해 인간을 다시 이해하는 책, 그리고 삶의 회복력에 대해 사유하게 만드는 책이다.

근육은 우리가 살아 있음을 증명하는 가장 솔직한 언어이며, 움직임은 그 언어를 발화하는 행위다.책에 스토리가 있지만, 술술 잘 읽히는 그런 책은 아니었다.

책을 덮고 난 후, 나는 다시금 생각했다.

‘나는 얼마나 내 몸의 목소리에 귀 기울이며 살아왔을까.’

오랜만에 운동화를 꺼내 신고, 밤공기가 차가운 동네 공원을 천천히 걸었다.

그 순간, 내 안의 오래된 엔진이 아주 미세하게 다시 돌아가기 시작하는 듯했다.

“지금이라도, 다시 움직여보라.”

아마도 이 책이 내게 말하고 있는 것이 이것이 아닌가 싶다.