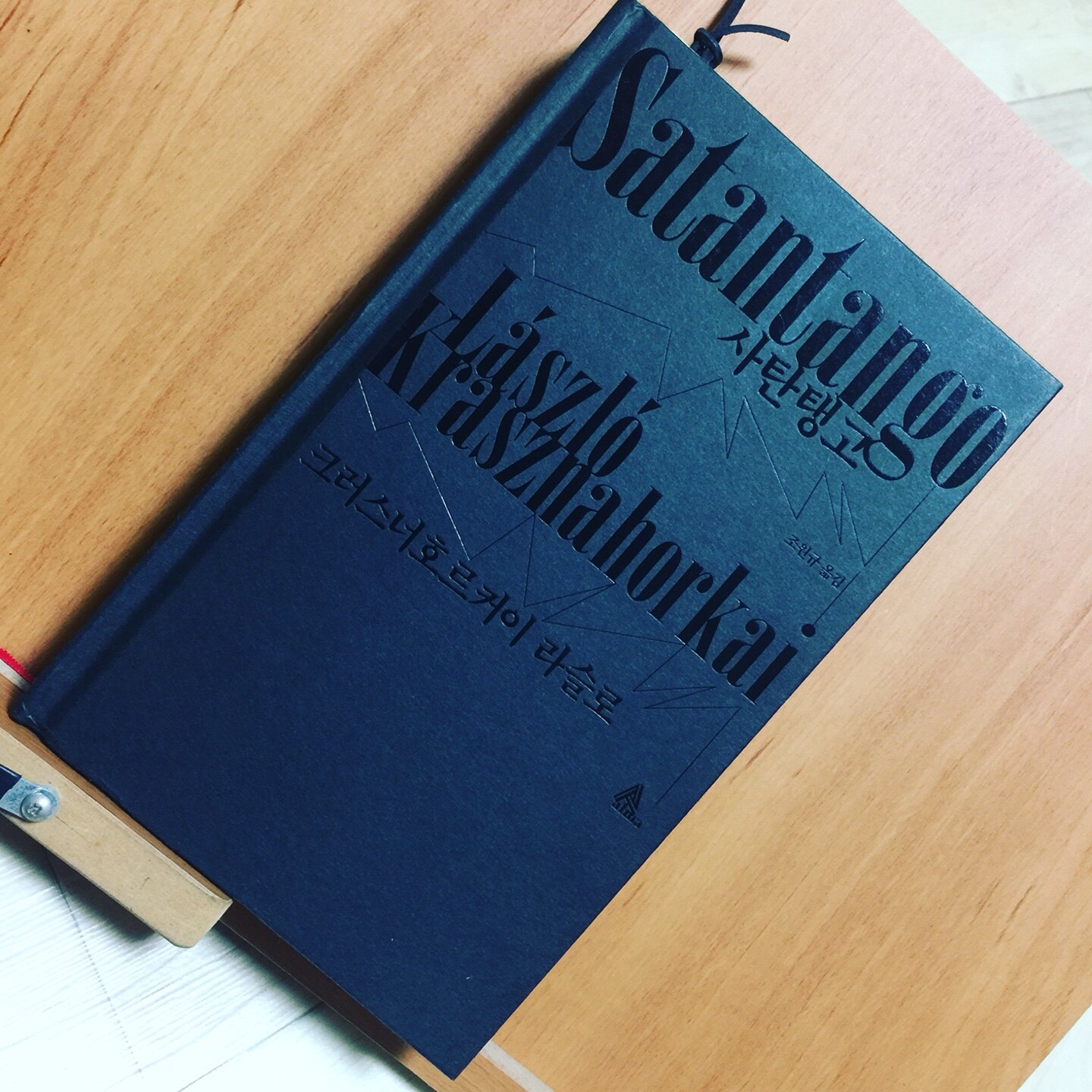

‘사탄탱고’

크러스너호르커이 라슬로

맨 부커상 수상작으로 이름이 제법 읽기도 쓰기도 어려운 생소한 작가 작품이다.

뭐, 책을 좀 읽으시는 분들은 이미 알고 계실지도.

독특한 작품이었다.

문자 그대로인데, 서사 방식, 전개 구조, 장의 구성이 색달랐다.

지난 번 필립 로스 <에브리 맨>은 마지막 장을 읽고 다시 처음으로 돌아가 읽었었다. 이 작품도 본의 아니게 처음 부분을 다시 읽게 됐는데 계기는 전혀 달랐다.

왜 그랬는지는 책을 읽은 사람들은 저절로 알게 될테니 밝히지 않기로 하고,

대표 키워드를 몇 개 뽑고 싶은데, 첫째는 ‘부활’이다. 과연 유명 문학상 답게 모호한 부분이 많아서 콕 짚긴 어렵지만 이 작품은 죽음과 부활을 다루는 거라고 생각했다.

두 번째는 ‘종소리’다. 단순하게는 시작 종과 마치는 종이라는 열고 닫는 의미로 읽을 수도 있겠고, 흥미를 돋우자면 죽은 자를 깨우는 종소리라고도 할 수 있겠다.

세 번째는 ‘감시’로 한다. 감시가 먼저인지 존재가 먼저인지 이 이야기만으로는 선뜻 결론을 내릴 수가 없다. 배경이 궁금해지는 이야기인데 어떤 배경에서 쓴 건지 알게 된다면 억측이나마 추측을 시도해 볼 여지가 늘기 때문이다.

네 번째는 ‘거미’다. 이야기에 거미가 거듭 등장하는데(정확히는 ‘거미줄’) 보이지 않지만 모든 곳에 이어진 줄을 남긴다고 한다. 해충이 되어 박멸 대상이 된 개미와 달리 해충까지는 아니지만 많은 이들이 혐오하고 없애고 싶어할 곤충이 거미다. 거미는 날벌레들에게는 치명적인 적인데, 공중에 쳐진 거미줄은 좀처럼 보이지 않고, 일단 걸리면 도망치려 발버둥 칠수록 감기는 성질이 있는 게 거미줄이기 때문이다.

이야기를 읽다보면 거미줄에 얽히는 기분을 느낄지도 모른다.

동명의 영화가 있다는데, 그게 7시간이 넘는 단다. 영화를 보는 것보다 책을 읽는 게 빠른 드물게 존재하는 작품이지 싶다.

읽고 난 직후라 아직 막연하게 느껴지지만 냉정히 생각해보면 이게 뭔지 모르겠다고 고백해야만 하는 상황인듯하다.

무슨 메시지를 담은 건지 감 잡기가 힘들다. 줄거리는 알겠고, 등장인물들의 성향이나 상황, 심경도 추측할만 한데 그 모든 걸 아울러 담은 결과물이 표현하고자 하는 게 뭔지 좀처럼 와닿지를 않는다.

독특하고, 수월히 읽히지만 다 읽고 나서도 뭔가 석연찮은 기분을 남기는 소설이다.

헝가리, 다뉴브 강, 폐허가 된 농장, 궂은 날씨, 불확실과 무지와 무력함, 부활이라는 기적.

난해했다.

표지가 두 가지다. 랜덤으로 발송된다는데, 검정이 왔다. 빨강이 더 좋다고 생각했는데 말이다.

이 소설에 입각해 생각해보면, 정말 빨간 표지는 존재하는 걸까?하는 의심을 해보게 된다.

악마에 홀려 탱고를 추는 꼴이 아닐지.

제목이 사탄 탱고인데, 솔직히 작품을 다 읽고도 제목의 의미조차 다 간파하지 못했다.

뭐, 아무렴 어떤가.

언젠가 시간을 내어 영화를 볼까 싶다.