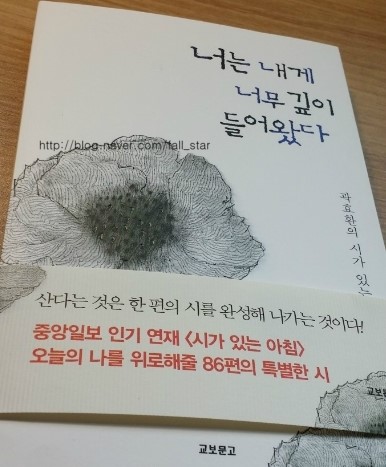

<너는 내게 깊이 들어왔다 - 곽효안의 시가 있는 아침>

학교에서 공부를 목적으로 시를 읽었던 기억을 제외하면, 감상을 목적으로 시를 읽어본 기억은 내게 몇 되지 않는다.

소설은 많이 읽었던 것에 비해 나는 시에 대해서는 꽤나 무관심하였다. 시는 내게 소설보다 어려웠다. 함축적이고 응집된 문장의 덩어리.

그러다 이 책의 제목과, 이 책의 표지 뒷편에 적힌 말, "하루가 특별해지는 데는 좋은 시 한편이면 충분하다" 문구가 나를 사로잡았다. 그리고 어려웠지만, 내게 의미있었던 시와 함께한 시간들을 떠올려보았다. 학교에서 시 암송을 하기 위해 여러 시를 읽어보면서 시를 감상해보았던, 스스로 음미해보았던 나 자신의 경험이 떠올랐다. 시를 국어 공부를 위해서가 아니라, 단지 느끼기 위해서 읽을때, 그 느낌은 몹시 색달랐다.

"이렇게 해석해" 라는 강요 없이 내 추억의 경험들과 감정들에 의해서 읽는 시는 내게 정말 '깊이 들어왔다'.

한장 한장, 나는 굳이 순서대로 읽지 않았다. 그저 끌리는대로 순서없이 읽어보았다. 혼자서 읽어본 후에, 곽효안 작가의 감상을 읽었다. 그리고 다시 시를 읽었다. 내가 처음 혼자 읽었을 때의 느끼는 감정과 드는 생각들이 곽효안 작가의 감상과 겹칠 때도 있었고, 내가 그냥 지나쳐버릴 수 있었던 부분을 곽효안 시인의 감상을 읽으며 잡아볼 수도 있었다.

내게 가장 '깊게 들어왔'던 시들 중 두가지만을 꼽아보자면,

<보육원에서-김기택>과, <꽃들-문태준>이다.

<보육원에서>는 달리 해석이 없이도 나 혼자서 충분히 읽어낼 수 있는 시었다.

보육원에서 -김기택

내가 웃으며 가까이 다가가자

아이는 처음 보는 나를 향해 두 팔을 활짝 벌린다

팔 벌리자마자 갑자기 아이 앞에 나타나는 허공

어서 채워지기를 기다리는 커다란 허공

내 품에 안기자마자, 철컥

아이는 자석처럼 들러붙어 떨어지지 않는다

그 아이 뒤에는 다른 아이들이 있다

어린 눈마다 뚫려 있는 거대한 허공이 나를 쳐다보고 있다

p.100

허공...입으로 소리내어 나는 이 단어를 읊어보았다. "허공..." 그 말을 내뱉었을 때, 울려퍼지는 느낌...

소설 <두근두근 내 인생-김애란>의 읽었던 문장들이 떠올랐다.

각가의 이름은 맑고 가벼워 사물에 달싹 붙지 않았다. (p10)

'내가 '그것'하고 발음하면 '그것....'하고 퍼지는 동심원의 너비. 가끔은 그게 내 세계의 크기처럼 느껴졌다. (p11)

허공이라는 단어를 발음했을 때, '허공....'하고 퍼지는 동심원의 너비가 내게 와닿았다. 그 쓸쓸한 단어의 너비가...내게 정말 와닿았다. 아, 어쩜 이렇게 표현할 수 있는가-. 나는 감탄스러웠다. 그리고 내가 예전에 보육원으로 봉사를 갔을 때의 경험이 떠올랐다. 그 경험이 시의 내용과 겹쳐져 내게 다가왔다. 이것이 시구나... 하는 느낌이 물씬 들었다.

나의 머릿속에 저장되어있던 기억들과 어우러져 도는 시의 문장들.... 시는 이렇게 다가오는구나, 싶었다.

<꽃들-문태준>은 곽효안 작가의 감상 덕분에 내게 온전히 다가올 수 있었던 시이다.

꽃들 -문태준

모스끄바 거리에는 꽃집이 유난히 많았다

스물네시간 꽃을 판다고 했다

꽃집마다 '꽃들'이라는 간판을 내걸고 있었다

나는 간단하고 순한 간판이 마음에 들었다

'꽃들'이라는 말의 둘레라면

세상의 어떤 꽃인들 피지 못하겠는가

그 말은 은하처럼 크고 찬찬한 말씨여서

'꽃들'이라는 이름의 꽃가게 안으로 들어섰을 때

야생의 언덕이 펼쳐지는 것을 보았다

그리고 나는 그 말의 보살핌을 보았다

내 어머니가 아궁이에 불을 지펴 방을 두루 덥히듯이

밥 먹어라. 부르는 목소리가 저녁연기 사이로 퍼져나가듯이

그리하여 어른 꽃들이

밥상머리에 모두 둘러앉는 것을 보았다.

p.98

'현란한 수사를 동원해 우리 꽃집은 다르고 특별하다고 하지 않고 하나같이 '꽃들이라는 간판을 건 풍경. 그 간결하고 평범한 말의 둘레는 오히려 세상의 모든 꽃들을 품는다.'

시가 매력있는 점들 중 한가지는 함축적이여서, 사람마다 해석하는게 달라질 수 있다는 점이다. 이 시를 읽으면서 내게 떠오른 기억은, 내가 전에 소설을 쓸 때의 기억이었다. 나는 취미삼아 글을 쓰고, 또 타인에게 내 글을 평가받아본 적이 있었다. 그때 그 사람이 내게 말하기를, 글을 쓸때 많이 저지르는 실수들 중 하나가 너무 현란한 수사들을 갖다붙인다는 것이었다. 이 시를 읽으면서 딱 그때의 기억이 떠올랐다. 너무 과장되고 현란한게 덕지덕지 붙은 수사들은 오히려 그 말이 가진 본연의 아름다움을 방해한다고 생각한다. 이 시를 쓴 시인도, 모스크바의 "꽃집"을 보며 새삼 그 진리를 깨달았었겠지...

'꽃들'이라는 말의 둘레라면

세상의 어떤 꽃인들 피지 못하겠는가

그 말은 은하처럼 크고 찬찬한 말씨여서

'꽃들'이라는 이름의 꽃가게 안으로 들어섰을 때

야생의 언덕이 펼쳐지는 것을 보았다

여러번 소리내어서도 읽어보고, 마음 속으로 찬찬히 다시 읽어보았다. 문장들이 내게 파도처럼 밀려와 가슴을 적시고 간다.

이 책을 읽으면서 덕분에 시의 아름다움을 새삼 다시 깨닫고 느껴보았다.

표지도 마음에 들고, 제목도 서정적이며, 좋은 시들을 소개해준 작가에게 감사하다.

나는 특히나 이 책이 가을에 맞는 책이 아닐까,하고 생각해본다.