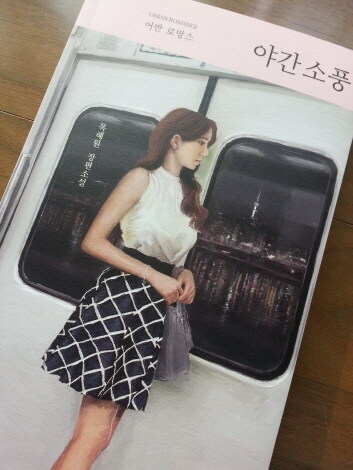

이 소설에 끌렸던 것은 사실 출판사 이름 때문이었다. 바로 ‘화양연화’. 아마도 적지 않은 이들의 가슴 속에 ‘인생의 영화’로 남아있을 이 영화제목이 출판사 이름이라니, 궁금하지 않을 수 없었다. 더구나 이 소설은 화양연화 출판사의 첫 책이니까.

그렇게 만난 [야간 소풍]의 이야기는, 사실 새롭지 않았다. 한 남자가 결혼을 앞둔 연상의 여자와 만나 사랑을 나눈다는 설정이야 숱하게 접한 것이니까. 그렇다고 이 소설의 남자 주인공이나 여자 주인공이 엄청한 매력을 지닌 것도 아니다. 빠리에 살다가 서울로 와 공익근무를 이제 막 마친 스물둘 은우나, 미술관에서 근무하며 결혼을 앞두고 있는 스물아홉 미란은, 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 평범한 인물이다.

그럼에도 [야간 소풍]에는 눈길을 쉬 거두지 못하게 하는 무언가가 있다. 내 눈길을 멈추게 했던 것은 아마 문장이었을 것이다. “기침 소리가 맑게 울려 퍼졌고, 그것은 마치 그녀가 그에게 건네는 첫인사인 것만 같았다. 그날 밤 새벽, 야간 근무로 역무실 구석의 소파에서 새우잠을 청하던 은우의 마음도 밤새 콜록거리며 울렸다. 그제야 그는 이 도시가 처음으로 좋아졌다.” 첫눈에 반한다는 이야기는 널리고 널렸지만, 이런 문장으로 시작하는 이야기라면 믿어도 괜찮겠지 싶었다.

감성 가득하면서도 자못 농염함 문장들이 특히 마음에 오래 남는다. “끝없이 미끄러지며 맞닿는 둘의 입술과 혀 사이로 빗물이 흘러들어 청아한 맛을 냈다. / 쏟아지는 빗줄기 틈으로 비치는 햇살이 다양한 빛깔들로 공중에 은은히 번졌다. 두 사람은 함께 비와 햇빛에 젖었다.”와 같은 문장. 오래 마음에 두고 싶은 문장들로 가슴 떨리는 사랑의 순간이, 이 소설 도처에 아로새겨져 있다.

그리고 이처럼 아름다운 문장들이 놓이는 장소들이 이 소설에는 있다. 남산과 장충단공원, 옛 신촌역사, 석촌호수, 홍릉수목원 등. 우리가 한 번쯤은 가봤을 법한 장소들이다. 가보지는 않았더라도 귀에 익은 장소들이다. 은우와 미란은 이 장소들을 거닌다. 처음엔 그런 장소들을 돌아다니면서 미란의 전 남친 현채와의 추억을 정리하자고 했던 두 사람은, 차츰 이 풍경들 속으로 서서히 녹아들며 사랑을 나누게 된다.

목혜원 작가는 자칫 막장으로 흐르기 쉬운 소재를, 비린내 나지 않게 유쾌한 기분으로 읽을 수 있도록 이야기를 이끌어 간다. 다만 소설 마지막 부분에서 은우가 미란의 직장 후배였던 보영과 빠리에서 만나 약혼했다는 점은 잘 납득이 되지 않는다. 작가는 좀더 드라마틱하게 은우를 서울로 돌아가게 하고 싶었던 것일까. 이 대목을 읽은 다른 독자들의 감상은 어땠는지 궁금하다.

아쉬움이 없지는 않지만, 아름다운 문장들과 묘사들로 가득 찬 한국 연애소설들을 찾지 못해 일본소설들을 찾아다녔던 나로선 [야간 소풍]은 무척 반가운 소설이었다. 목혜원 작가의 다음 연애소설이 기다려진다. 부디 연애소설로 일가를 이뤄주시길!