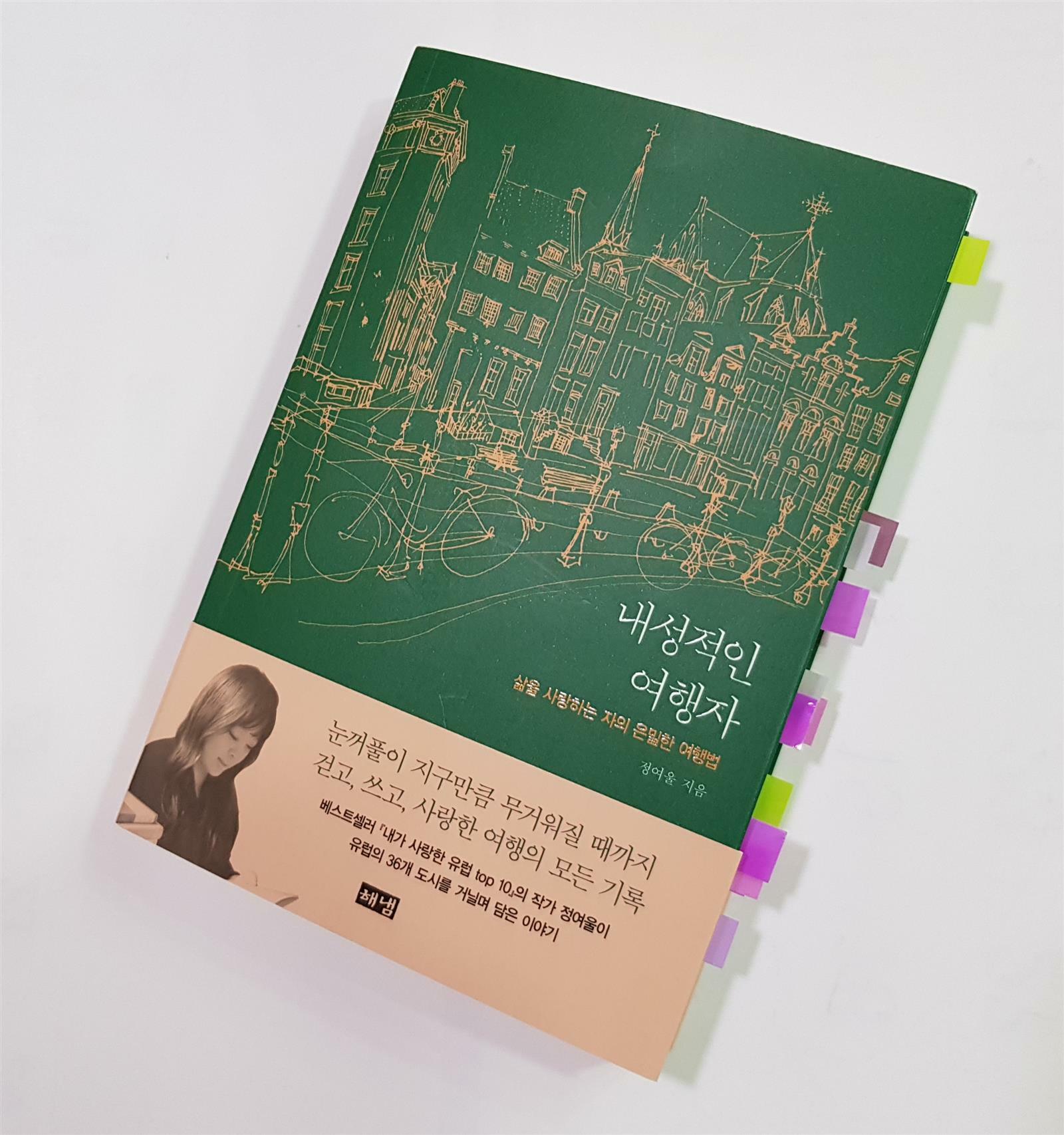

한장 한장 아껴가며 느리게 읽고 싶은 책.

더 부지런히 ‘살아있음’을 느끼고 싶을 때, 나는 여행을 떠난다. 여행은 결코 권태나 매너리즘에 빠지지 않는, 부작용의 위험 또한 전혀 없는 천연의 항우울제가 되어주기에. - 더블린(아일랜드)

저자는 마음속에 여행의 온도계가 있어서 지치고 힘이 들 때마다 여행 온도계가 올라가다가 온도가 극에 달하면 참지 못하고 결국 여행을 떠난다고 한다.

그렇게 떠나게 된 36개 유럽의 도시 이야기.

여행 중독자들에게는 누구에게나 ‘마음의 수도’ 가은 곳이 생기게 마련인데, 내 마음의 수도는 뮌헨이었다. 뮌헨 중앙역 2층에서 유럽 전역으로 뻗어나가는 기차들이 오가는 플랫폼을 내려다보고 있으면, 세계를 내 품 안에 고스란히 껴안는 듯한 환상을 느낄 수가 있었다. - 뮌헨(독일)

나는 이 책을 읽으며 저자에게 문학과 예술은 마치 평생 마음속에서 잊을 수 없는 첫사랑과 같은 존재 같다는 생각을 했다.

그러기에 첫사랑이 살아 숨 쉬었던 유럽의 여러 도시를 끊임없이 그리워하고, 찾아 가는 길이 고되더라도 반드시 찾아 갈 수밖에 없는 상사병을 앓고 있는 것 같았다. 여행을 통해 사랑하는 이를 느끼고 와야만 일상생활에서 힘을 낼 수 있는 상사병.

『리스본행 야간열차』를 다시 읽으며 내가 리스본에 간 이유를 생각해보니, 나 또한 그리스인 조르바나 포르투갈인 아마데우를 동경하는 꼼짝없는 백면서생이라는 생각이 들었다. 아무런 연고도 없고, 반드시 떠나야 할 실용적인 이유도 없는 곳으로 매년 기갈증에 걸린 사람처럼 떠나는 이유도 바로 그런 내 안의 결핍 떄문이 아닐까. 불꽃 같은 삶을 진짜로 살아낼 수는 없고, 오직 책으로, 영화로, 그림으로, 음악으로만 경험하는 내 인생에 대한 결핍감. 그 모자람과 아쉬움이 사무쳐 1년에 한 번씩 열병처럼 도져서, 나는 머나먼 여행을 떠나곤 한다. 여행은 내게 ‘힐링’이 아니다. 휴식도 아니다. 더욱 격렬한 삶을 향한 갈증이고, 일상에서는 미처 살아내지 못한 막연하지만 갈급한 그리움의 해방구다. - 리스본(포르투갈)

이 책은 36개 도시에 대한 친절한 여행가이드가 되기도 하지만, 각 도시에 따라 음악, 영화, 철학, 역사, 시사, 문학 등등 많은 이야기에 저자의 풍부한 감수성까지 더해져 가보지도 않은 도시를 자꾸만 그리워하게 만들었다.

이탈리아의 피렌체, 아일랜드의 더블린, 영국의 던딘, 포르투갈의 리스본, 스위스의 루가노 등등..

어떤 도시는 맛으로 기억되고, 어떤 장소는 소리로 기억되며, 어떤 나라는 촉감으로 기억된다. 예컨대 벨기에는 달콤 쌉싸름하면서도 얼큰한 홍합 요리로 기억되고, 빈은 어느 교회에서 나지막하게 울려오던 파이프 오르간 연주로 기억되며, 피렌체는 온몸을 아주 천천히 스며들며 적시던 빗방울의 감촉으로 기억된다. 오늘 우리가 함께 떠날 이 도시는 ‘바람’으로 기억될 것 같다. 바이마르는 한여름에도 싸늘하게 불어오는 바람결의 감촉으로 가슴에 남았다. - 바이마르(독일)

언젠가는 나도 용기있게 떠날 수 있기를,,

용기 있게 떠났을 때 정여울 작가처럼 풍부한 감수성으로 도시를 이해하기 위해 이 책을 읽으며 채워진 나의 독서리스트, 영화리스트, 그림리스트를 하나씩 체크해가며 그 날을 준비해야겠다.

그 장소가 어떤 모습이고, 얼마나 넓고, 얼마나 편리한지는 중요한 것이 아니다. ‘내가 늘 나다운 모습으로 존재하는, 아주 일상적이고 제한적인 공간’의 울타리를 벗어나 세상 밖으로 홀로 나온다는 사실 자체가 가장 중요한 것이다. 상황이 열악해도, 장소가 아름답지 않아도, 그 장소에 내가 특별한 의미를 부여할 수 있다면 그곳은 어떤 여행지보다 아름다운 ‘내 마음의 안식처’가 된다. - 에필로그