<강신주의 노자 혹은 장자>는 철학자 강신주(姜信珠)가 생각하는 노자(老子)사상과 장자(莊子)사상이 다름을 주장하고 있는 책이다. 지식인 마을 시리즈 중 하나인 <장자 & 노자 : 道에 딴지걸기> 내용을 보다 깊이있게 다루고 있다. 프롤로그에 책 내용이 잘 요약되어 있어 이를 옮겨본다.

'통치자는 피통치자에게 노동력이든 재화든 수탈하고, 그걸 (재)분배하는 존재라고 할 수 있다. 이런 수탈과 재분배의 메커니즘이 바로 국가의 비밀이라고 할 수 있다. 이런 수탈과 재분배의 메커니즘이 바로 국가의 비밀이라고 할 수 있다. 노자의 위대함, 아니 무서움은 이 메커니즘을 정확히 포착하여 그걸 싸늘한 눈으로 통치자의 정치에 응용하려는 데 있다. 바로 이 수탈과 재분배의 메커니즘을 노자는 "도(道)"라고 불렀던 것이다.(p13)... 나는 장자의 속내는 타자와의 소통에 있다고 생각했다... 장자가 우리에게 권고했던 치열한 자기 수양은 타자와 소통하려는 열망에 종속된다는 것, 내 첫 책이 밝히려고 했던 건 바로 이것이다. 운 좋게도 타자와 소통했다면, 그 흔적도 남을 수밖에 없을 터. 그것이 바로 장자의 머릿속에 있던 "도(道)"였다. 바로 여기에서 "도행지이성(道行之而成)", 그러니까 "길은 걸어가야 이루어진다"는 장자의 사자후가 포효하게 된다.(p12)'

저자는 2004년에 펴낸 <노자 : 국가의 발견과 제국의 형이상학>을 통해 노자 사상에서 파시즘, 제국주의를 끌어내고 있다.(이 책은 <장자 : 타자와의 소통과 주제의 변형>과 <노자 : 국가의 발견과 제국의 형이상학>의 합본이다.) '무위(無爲)'에서 에떻게 '제국주의 帝國主義'가 나올 수 있는지 결론만으로는 쉽게 납득이 가지 않는지만, 이 책은 이에 대한 논리를 서술하는 책이다. 이하 이번 페이퍼에서는 이 책에서 <노자>사상이 어떤 방식으로 제국주의로 나아가는지에 대한 내용을 살펴보고, 서양철학과 역사는 어떻게 진행되어 왔는지를 보려고 한다. 여기에 추가적으로 <도덕경>에 대한 다른 해석과 함께 개인 의견을 적었는데 미리 말하자면 내용이 많이 긴 편이라 지루할 수 있을 것 같다. <강신주의 노자 혹은 장자>의 내용이 궁금하신 분들은 여기까지 읽으셔도 읽으시는 것을 권하고 싶다.

1. <도덕경 道德經> 42章

가. 개별자를 통해 도(道)를 끌어냄

'백서본 5장(왕필본 42장)에는 "도는 하나를 낳고, 하나는 둘을 낳고, 둘은 셋을 낳고, 셋은 만물을 낳는다"는 유명한 구절이 등장한다. 이 구절만큼 노자와 장자의 차이점을 분명하게 보여주는 것, 아니 정확히 말해 노자와 장자는 우리의 통념과는 달리 대립적이기까지 하다는 사실을 보여주는 것도 없을 것이다.(p51)'

저자는 먼저 도덕경 42장을 통해 노자 사상과 장자 사상의 차이를 밝히고 있다. 저자에 따르면 노자는 하나, 둘, 셋의 개별자들이 서로 모순되지만, 조화될 수 있는 가능성을 가지고 있다. 그리고 이를 통해 보편적인 질서인 도(道)를 도출한다. 이는 수학적으로 1+1=2, 2+1=3... 무한수(無限數)를 도출하는 방식과 유사하다. 연속된 수(數)의 확장을 통해 만물을 설명하는 일정한 법칙(자연법칙)을 끌어내는 방식으로 이해가 된다.(더하는 수의 동일성(同一性) 문제는 여기서는 논외로 하자.)

제42장

道生一, 一生二, 二生三, 三生萬物. 萬物負陰而抱陽, 沖氣以爲和.

도생일, 일생이, 이생삼, 삼생만물. 만물부음이포양, 충기이위화.

人之所惡, 唯孤, 寡, 不穀, 而王公以爲稱.

인지소악, 유고, 과, 불곡, 이왕공이위칭.

도는 일을 내고, 일은 이를 살리며, 이는 삼을 기르고, 삼은 말물을 이룬다.

만물은 음을 진 채 양을 품고 있는데, 두 기가 서로 만나 조화를 이룬 것이다.

사람들이 싫어하는 것은 특히 고(孤)와 과(寡) 그리고 불곡(不穀)이지만,

오히려 왕은 그것들도 자신의 호칭을 삼는다.

'많은 학자들이 지적하고 있는 것처럼 첫 번째 단락이 개체의 발생론을 피력하고 있다면, 두 번째 단락은 군주의 수양론을 이야기하고 있다. 첫 번째 단락이 두 번째 단락의 근거로 제안된 것이라고 이해하면, 전체 5장의 구조는 어렵지 않게 이해할 수 있다. 첫번째 단락에 따르면 도는 하나(一)를 낳고, 이 하나(一)는 둘(二)를 낳는다. 그리고 이 둘(二)은 셋(三)을 낳고 최종적으로 이 셋(三)이 만물을 낳는다... 난해해 보이는 하나, 둘, 셋이 무엇을 의미하는지는 노자 철학의 핵심이라고 할 수 있는 "유명(有名)"논리를 통해서만 이해할 수 있다... 반복하자면 노자는 이 세계를 도에 의해 설명하고자 했던 사변적 형이상학자가 아니다. 그래서 노자는 아주 재빠르게 만물의 층위로 곧바로 미끄러져 나가버리는 것이다. 노자에 따르면 모든 개별자들은 상호모순적이고 대립적인 이중적 규정의 존재이며 또한 이런 이중적 규정을 조화롭게 할 수 있는 주체적 역량을 가진 존재이기도 하다.(p53)'

'노자의 발생론은 역으로 읽어야 한다. 즉 만물은 상호모순적인 두 계기로 규정되지만 아울러 이런 모순적인 규정성을 조화시킬 수 있는 주체적 역량을 가지고 있다. 여기서부터 노자는 셋, 둘, 하나라는 추상적인 계기를 발견해낸다. 그리고 결국 만물들을 규정하는 모든 대립과 조화의 계기는 오직 내재적 원인(causa immanens)으로서의 "도(道)"에 의해 조율될 수 밖에 없다고 발견한 것이다. 결론적으로 개별자에 대한 통찰을 기초로 가장 추상적이고 보편적인 층위에서 "도"를 발견한 다음에 이것을 발생론적 도식으로 설명한 것이 바로 첫번 째 단락이라고 할 수 있다.(p54)'

나. 군주(君主), 국가(國家) 개념의 도출

이어서 저자는 군주(또는 국가)의 개념과 노자 사상을 결합시킨다. 사실, 이 지점이 노자 사상에 대한 해석이 갈라지는 분기점이 되는 지점이다. 본문에서 '而王公以爲稱'이라고 하는 부분에 있어 저자는 '왕=군주'로 해석을 하고, 이를 통해 "짐이 곧 국가다(L'Etat, c'est moi)"라는 말과 유사하게 이로부터 '국가' 개념을 끌어낸다. 이제 논의는 '국가'로 옮겨간다. 그리고, 이상의 자연법칙과 사회법칙과의 연결고리는 다음 주장의 주요한 논거가 된다.

'노자는 아주 재빠르게 "군주"의 논의를 도입한다. 노자는 자신이 진정으로 하고 싶은 이야기로 바로 들어가고 싶었던 것이다. 결국 모든 개별자들의 내재적 원인으로서의 "도"에 대한 논의와 "개별자(萬物)'의 규정에 대한 논의는 군주에 대한 논의를 정당화하기 위해서 제안된 근거였을 뿐이다. 다시 말해 "도"와 "개별자" 사이의 관계는 "국가"와 "군주" 사이의 관계를 정당화하기 위해서 제안된 말이다.(p54)... 국가는 군주의 내재적 원인이고 따라서 군주의 역할과 위상에 대한 인식은 국가의 기능과 위상에 대한 인식으로 파생되는 것이지 그 역이 아니다. 이 점에서 노자에게 "도"와 "개별자" 사이의 인과관계는 "국가"와 "군주"사이의 인과관계의 "내재적 문법"에 해당된다고 할 수 있다.(p55)'

2. <도덕경 道德經> 77章

제77장

天之道, 其猶張弓與, 高者抑之, 下者擧之,有餘者損之,

천지도, 기유장궁여, 고자억지, 하자거지,유여자손지,

不足者補之, 天之道損有餘而補不足,

부족자보지, 천지도손유여이보부족,

人之道則不然, 損不足以奉有餘, 孰能有餘以奉天下, 唯有道者,

인지도칙불연, 손부족이봉유여, 숙능유여이봉천하, 유유도자,

是以聖人爲而不恃, 功成而不處, 其不欲見賢.

시이성인위이불시, 공성이불처, 기불욕견현.

자연의 도는 마치 활을 당기는 것 같구나! 높으면 눌러주고 낮으면 들어준다.

남는 것은 덜어내고 부족한 것은 보태준다. 자연의 도는 남은 것은 덜어서 부족한 것을 채우는데, 인간의 도는 그렇지 않다. 부족한 데서 덜어내어 여유 있는 쪽을 봉양한다.

누가 남는 것을 가지고 천하를 봉양할 수 있겠는가? 오직 도를 체득한 자(聖人)만이 그렇게 할 수 있다. 이런 이치로 성인은 무엇을 하고도 그것을 소유하지 않으며 공이 이루어져도 거기에 거하지 않는다. 그것은 자신의 나은 점을 보이고 싶어 하지 않기 때문이다.

42장에서 '국가'의 개념을 끌어냈다면, 이 국가가 어떤 기능을 하는가는 77장에서 살펴본다. 77장에서 언급된 '성인(聖人)'은 저자에게는 '재분배자'로서의 권력이 된다. 이로써, 성인은 더이상 '무위자연 無爲自然'의 '도(道)'와 결별하고 하나의 구조(structure)가 되어버린다.

'백서본 42장(=왕필본 77장)은 빛을 발휘하고 있다. 이 백서본 42장에서 노자는 국가의 기능에 대해 자신의 사유를 노골적으로 표현하고 있기 때문이다. 노자에 따르면 자연의 법칙은 높은 것을 누르고 낮은 것을 올리고 남는 것은 덜고 부족한 것은 채우는 데 있다. 그런데 노자는 이런 자연의 법칙에 비추어 인간 사회 법칙의 문제점을 지적한다. 인간 사회에서는 오히려 가난한 사람의 것을 빼앗아서 부유한 사람에게 더해주는 것이 법칙인 것처럼 행해지고 있다는 것이다. 이로부터 노자는 이상적인 통치자, 즉 성인(聖人)의 필요성을 역설한다. 다시 말해 노자의 이상적인 통치자(=聖人)는 기본적으로 "재분배(redistribution)"가 국가의 핵심 기능임을 정확하게 파악하고 있는 사람이라는 것이다.(p117)'

'노자 철학의 탁월한 점은 그가 국가를 통치자와 피통치자 사이에 일어나는 교환의 관계, 즉 수탈과 재분배의 논리에 입각해서 파악했다는 있다는데 있다. 다시 말해 그는 국가를 어떤 신비한 무엇으로 파악하기보다는 경제적인 기구(economical mechnism)로 파악했다는 것이다.(p125)'

저자는 여기서 한걸음 더 나가 노자와 가라타니 고진의 이론을 결부시킨다. 이제, 노자사상은 자본주의 경제사상으로 변화되었다. '자본주의 사상'으로 변신한 이상 '제국주의'로의 이행은 자연스럽게 이루어진다.

'가라타니 고진의 분석이 지닌 중요성은 그가 국가를 하나의 실체가 아니라 교환 관계로 통찰하고 있다는 점이다. 고진에 따르면 국가는 기본적으로 약탈을 통한 우월성 확보, 이어서 약탈의 연속성과 지속성을 위해서 수행되는 재분배의 과정을 통해 작동한다. 결국 가라타니 고진의 논의가 옳다면, 국가의 교환 논리는 자본의 논리와는 여러 모로 구별할 수 있지만, 자본의 논리와 구조적으로 유사하다고 할 수 있다.(p126)'

3. <도덕경 道德經> 80章 : 국가의 발전(by 겨울호랑이)

책에는 소쉬르, 하이데거, 레비나스 등 많은 학자들이 등장하면서 파시즘과 제국주의로의 이행을 설명한다. 그래서, 책과는 다른 방법으로 발전단계를 설명해본다. 이하 체제의 변화는 <도덕경>, <국가>, <정치학>, <플루타르코스 영웅전>으로 백성들이 국가를 이루고, 제국을 이뤄서 붕괴되는 것을 요약하는 방식으로 구성해봤다. 논의의 서두는 도덕경 80장을 먼저 서두로 잡았다. <도덕경 80장>이 백성의 삶에 대한 이야기가 담겨있기도 하지만, 이는 노자 사상과 제국주의가 결합되는 것에 대한 개인적인 의문의 제기이기도 하다. 나라를 적게 하고 백성의 수를 적게하라는 것(小國寡民)은 <도덕경>의 문장 그대로다. 지극히 반(反)제국주의 적인 내용을 본문으로 확인하면서도, <도덕경>을 현대 사상으로 해석하는 과정에서 국가의 규모를 팽창시켜가는 제국주의 사상이 담겨있다고 볼 수 있을 것인가. 앞으로도 생각해볼 과제라 여겨진다.

<도덕경 제80장>

小國寡民, 使有什佰之器而不用, 使民重死而不遠徙,

소국과민, 사유십백지기이불용, 사민중사이불원사,

雖有舟輿, 無所乘之, 雖有甲兵, 無所陳之,

수유주여, 무소승지, 수유갑병, 무소진지,

使人復結繩而用之, 甘其食, 美其服, 安其居, 樂其俗,

사인부결승이용지, 감기식, 미기복, 안기거, 낙기속,

나라를 작게 하고 백성의 수를 적게 하라. 많은 도구가 있더라도 쓸 일이 없게 하고,

백성들로 하여금 죽음을 중히 생각하여 멀리 가지 않도록 한다.

배와 수레가 있더라도 탈 일이 없고 군대가 있더라도 펼칠 일이 없다.

백성들로 하여금 결승 문자를 회복하여 쓰게 한다. 그 음식을 맛있어 하고

그 옷을 곱다고 여기며 그 거처를 편안해 하고 그 풍속에 기꺼워한다.

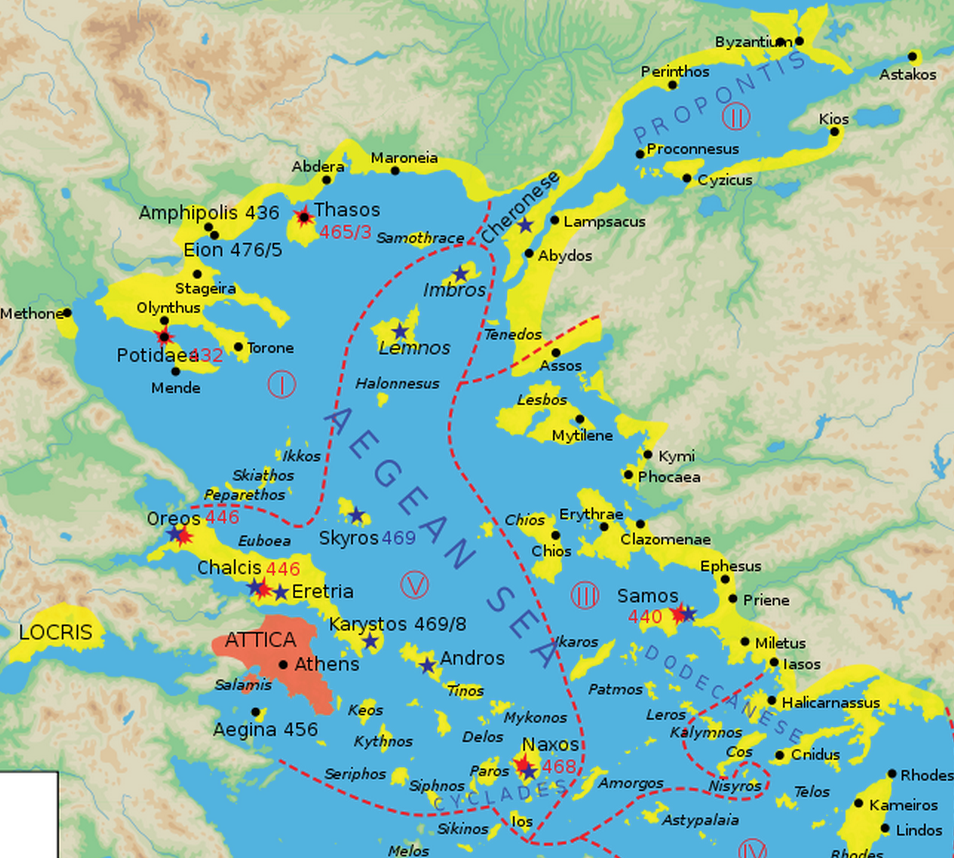

이와 같은 의문에도 불구하고, 저자의 주장처럼 사람들이 모이게 되면, 부족함이 생겨나게 되고 그 과정에서 점차 나라는 커지게 되는 것은 사실이다. 더 많은 사람이 생겨남에 따라 부족함은 점점 더 커지게 되고 그 결과 전쟁이 발생하게 된다. 전쟁을 통해 나라와 나라가 병합되고 제국이 등장하게 된다. 그리고, 우리는 플라톤(Platon, BC 427 ~ 347) 이전 세대에서 '아테네 제국'과 이를 낳은 '페리클레스(Pericles, BC 495 ~ 429)'를 통해 역사 속에서 소국(도시국가)에서 제국으로의 발전양상을 확인하게 된다.

'그런데 내가 생각하기로는 나라가 생기는 것은 우리 각자가 자족하지 못하고 여러 가지 것이 필요 때문에 다른 사람을 맞아들이고, 또 다른 필요 때문에 또 다른 사람을 맞아들이는 식으로 하는데, 사람들에겐 많은 것이 필요하니까, 많은 사람이 동반자 및 협력자들로서 한 거주지에 모이게 되었고, 이 "생활공동체(synoikia)"에다 우리가 "나라(polis)"라는 이름을 붙여 주었네..."최소 한도의 나라(he anankaiotate polis)"는 넷 또는 다섯 사람으로 이루어지겠네.(2권 369b ~ 369d)'

'다시금 이 나라를 한층 더 크게 만들어야만 되네. 앞의 그 건강한 나라는 더 이상 적합지 못한데, 이는 이미 그 규모에서 확장을, 수에서 충만을 보아야만 하겠기 때문일세... 그런데 이와 같은 방식으로 하다보면 영토 또한 그때에는 그 사람들을 먹여 살리기에 충분한 것이었지만, 이젠 충분하기는커녕 아마도 작아 빠지게 될 것세. 아니면 어떻다고 말할까?... 우리가 목축하고 경작하기에 넉넉한 땅을 가지려 할 경우에는, 우리로서는 이웃 나라 사람들의 땅을 일부분 떼어내야만 되겠고, 다시 그들은 그들대로, 만약에 그들 역시 필요 불가결한 것들의 한도를 벗어나, 재화의 끝없는 소유에 자신들을 내맡겨 버리게 될 때는, 역시 우리 땅을 떼어 가져야만 되지 않겠는가? 그 다음에는 우리가 전쟁을 하게 되겠지.(2권 373d ~ 373e)'

[지도]아테네 제국(출처 : http://kalnaf.egloos.com/m/3379624)

페리클레스라는 걸출한 인물이 다스린 50여년의 시간동안 아테네는 황금시기를 맞이함과 동시에 멸망의 씨앗을 동시에 품게 되었다. 그에 대해 언급된 <플루타르코스 영웅전> 페리클레스 편을 살펴보자.

'제 10권인 이 책에서 나는 페리클레스와, 한니발과 처절하게 싸운 파비우스 막시무스(Fabius Maximus)의 생애를 기술할 것이다. 이 두 사람의 탁월함은 서로 비슷하다. 특히 온유함과 올바름, 백성들과 동료 관리의 어리석음을 참는 능력에 힘입어 두 사람은 그들의 조국에 크게 이바지했다.(p186)... 그가 죽은 뒤 일어난 일련의 사건으로 아테나이인들은 곧 그의 가치를 알게 되어 그를 몹시 아쉬워했다... 남들의 시샘을 사 독재정치니 참주정치니 하고 비난받던 그의 권력이 국가를 지켜주는 보루였음이 밝혀진 셈이다. 왜냐하면 치유할 수 없는 화근으로 자라나지 못하도록 그가 늘 억제하고 눈에 띄지 않게 했던 온갖 부패와 해악이 이제는 국가를 덮쳤기 때문이다.(p241)'

페리클레스 치세(治世) 동안 번영의 시기를 맞이했지만, 그의 치세는 '참주정치'라는 굴레로부터 자유로울 수 없었다. 이러한 정체의 한계는 페리클레스 시대에 이미 대내적으로는 정적(政適)과 민중들의 견제, 대외적으로는 외국과의 대립으로 나타나게 되며 결국, 아테네 제국은 펠로폰네소스 전쟁(Peloponnesian War,BC 431 ~ 404)'을 통해 무너지는 결과를 맞게 된다.

'참주정체도 다른 정체와 마찬가지로 참주정체에 반대하는 더 강력한 국가가 있을 경우 외부적인 원인에 의해 무너질 수도 있다. 이념이 상반된 까닭에 그 국가는 참주정체를 무너뜨리려 할 것이기 때문이다. 그리고 인간은 그럴 힘만 있으면 원하는 것을 행동으로 옮기기 마련이다... 왕정과 귀족정체는 정체(政體)가 다르기 때문에 참주정체를 적대시한다. 그런 이유에서 라케다이몬인들은 수많은 참주정체를 해체했고, 쉬라쿠사이인들도 좋은 정체를 갖고 있는 동안에는 그렇게 했다.(1312a39)'

4. 노자 사상 = 제국주의 사상(?)

기본적으로 이 논의의 시작은 '왕=군주'라고 해석되는 것에서 시작된다. 앞서 책의 내용으로 볼때 왕을 군주로 해석하고 이로부터 국가가 도출된 것으로부터 '제국주의' 개념이 나왔다는 것을 상기해보자. 여기에서 출발점을 달리해서 <노자>를 살펴보자.

<도덕경 제3장>

爲無爲 위무위

則無不治 즉무불치

'무위'를 실천하면 다스려지지 않는 것이 없다.

노자 사상을 <강신주의 노자 혹은 장자>에서처럼 경제학적으로 해석하더라도 다른 관점이 가능하다고 생각한다. 이러한 해석은 '무위= 보이지 않는 손'으로부터 출발한다. 시장의 질서에 맡기도록 하면 저절로 이루어진다는 <국부론 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations>의 내용은 '무위'사상과 의미면에서 잘 통한다는 생각이 든다.

'각 개인이 최선을 다해 자기 자본을 본국 노동의 유지에 사용하고 노동생산물이 최대의 가치를 갖도록 노동을 이끈다면, 각 개인은 필연적으로 사회의 연간수입이 가능한 한 최대의 가치를 갖도록 노력하는 것이 된다. 사실 그는, 일반적으로 말해서, 공공의 이익(public interest)을 증진시키려고 의도하지도 않고, 공공의 이익을 그가 얼마나 촉진하는지도 모른다. 외국 노동보다 본국 노동의 유지를 선호하는 것은 오로지 자기 자신의 안전(security)을 위해서고, 노동생산물이 최대의 가치를 갖도록 그 노동을 이끈 것은 오로지 자기 자신의 이익(gain)을 위해서다. 이 경우 그는, 다른 많은 경우에서처럼 보이지 않는 손(an invisible hand)에 이끌려서 그가 전혀 의도하지 않았던 목적을 달성하게 된다.(p552)'

추가적으로, 최근 신자유주의자들이 규제철폐를 외치며 '보이지 않는 손'을 강조하는데, 이는 <국부론>의 전제가 <도덕감정론The Theory of Moral Sentiments>임을 외면하는 논리다. <도덕감정론>에서 애담 스미스 Adam Smith, 1723 ~ 1790)는 타인의 고통을 생생하게 느끼는 인간을 전제하고, 이러한 인간의 감정에 대해 탐구하고 있다. 결론적으로, 공감하지 못하는 인간들의 경제행동을 뒷받침하기 위해 '보이지 않는 손'이 남용되는 것을 우리는 경계해야 한다.

'인간이 아무리 이기적(利己的 : selfish)인 존재라 하더라도, 그 천성(天性 :nature)에는 분명히 행동원리(principles)가 존재한다. 이 행동원리로 인하여 인간은 타인의 행운에 관심을 가지게 되며, 단기 그 행운을 바라보는 즐거움 밖에는 아무것도 얻을 수 없다고 하더라도 그 행운을 얻은 타인의 행복이 자기에게 필요하다고 생각한다. 연민(憐憫 : pity)이나 동정심(同情心 : compassion) 또한 이와 같은 종류의 것인데, 이것은 우리가 타인의 고통을 보거나 또는 그것을 아주 생생하게 느낄 때 드는 종류의 감정이다.(p3)'

이렇게 본다면 '도(道)'를 통해 체제와 권위를 부여하기 보다는, 선(善)하다(또는 동점심이 있다)는 인간의 본성(本性)믿고, 일체의 간섭을 배격하자는 주장이 더 타당하지 않을까. 다시 <강신주의 노자 혹은 장자>로 돌아와서 '노자 사상'에서 '제국주의'를 끌어낸 관점은 충분히 의미있고 즐거운 지적 과정이었지만, 전체적인 흐름과는 맞지 않는 것은 아닌가 하는 생각을 해본다. 그렇다면, <도덕경> 42장의 내용을 어떻게 해석해야 하는가. 자연질서에서 국가로 넘어가는 연결고리가 되는 이 부문에 대한 설명은 다석 류영모(多夕 柳永模, 1890 ~ 1981)의 <老子 : 빛으로 쓴 얼의 노래>에서 해답을 찾을 수 있을 것 같다. <노자> 42장에 해당되는 한 구절의 설명을 보자.

'萬物負陰而抱陽 만물부음이포양. 거의 모든 생물들은 향일성(向一性)을 지니고 있다. 짐승은 암놈이 숫놈을 지고 숫놈이 암놈을 안는다. 이 세상은 거의 모든 것이 음양으로 이루어져 있다. 프리초프 카프라는 서양 문화는 양(陽)의 특성이 음의 특성을 월등히 능가하는 문화라는 결론을 내렸다. 주렴계(周濂溪)의 태극도설에는 양이 극에 이르면 음으로 전환되고 음이 극에 이르면 양으로 전환한다고 하였다. 스티븐 호킹이 말한 특이점(特異點)도 양이 음으로 변하고 음이 양으로 변하는 전환점이라고 할 수 있다. 음양의 법칙이 인연(因緣)의 법칙이다. 토인비의 도전 응전의 법칙이나 헤겔의 정반합의 변증법도 같은 상대성의 법칙을 말한 것이다.(p222)' : 페이지수는 전판(前版)

류영모의 <노자>에서도 많은 현대 사상가들이 등장하면서 종합적인 관점에서 <도덕경>을 조망하고 있기에, <강신주의 노자 혹은 장자>에 비해 종합적인 해석의 크기는 결코 작지 않다. 이 책에서 설명된 42장의 이어지는 내용에 대한 설명을 통해 해당 장의 구조를 살펴보자. 요약하면 편집오류다.

'그 다음에 이어지는 문장은 의미상으로는 연결이 안된다. 이것은 이곳만이 아니라 앞뒤가 맞지 않거나 장(章)의 나뉨이 잘못된 곳이 여러 곳 있다. <노자>는 몇번인가 개정증보되었다는 것을 보여준다.(p223)'

이처럼, 연결고리가 끊어진다고 한다면 <강신주의 노자 혹은 장자>의 논리는 연결고리가 끊어지는 타격을 받게 된다고 생각된다. 이제 마무리를 해보자. <강신주의 노자 혹은 장자>에서 노자편은 이처럼 노자 사상을 새로운 관점으로 조명하고 있다. 그 과정에서 저자의 또다른 저작 <철학 VS 철학>에서 나오는 많은 철학자들이 거의 한 번이상은 등장한다. 그렇기 때문에, 여러 관점에서 노자 사상을 음미하는 맛이 있다고 생각된다. 다만, <강신주의 노자 혹은 장자>는 이처럼 우리의 예상과는 전혀 다른 방향의 논리전개가 이루어지기 때문에 당혹할 수도 있을 것 같다는 생각이 드는 책이라 생각된다는 견해를 마지막으로 이번 페이퍼를 끝낸다.

PS. 쓰다 보니 리뷰 페이퍼가 아니라 단편소설을 써버렸네요. ㅜㅜ 귀한 시간내서 끝까지 읽어주신 분들 감사드립니다.^^: 남은 시간 행복하게 보내세요.