어제 충동적으로(?) 하지만 정말 보고 싶어서 오후에 나가서 보고 왔다. 표 사려고 줄 서 있는 사람들이 많아서 상영관에 들어갔을 땐 '침묵은 금이다'라는 AMC의 캠페인 광고가 막 끝나고 영화가 시작하려는 찰나였다. 역시 코미디(게다가 블랙 코미디)는 이해하기가 좀 힘든 게 사실이다. 사람들 뒤에서 껄껄대며 웃는데 같이 웃을 수 없어서 슬프기도 했다. 언제 다 알아들을 수 있을까 싶어서... 그게 무슨 뜻이었는지 생각하느라 가끔은 한박자 늦게 웃기도 했다.

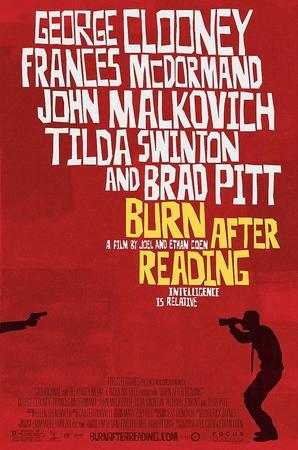

한국에서도 곧 개봉할 것 같은데... 여기선 9월 12일에 개봉했다. 출연 배우들이 모두 묘하게 얽혀 있고, 그 모든 걸 관리하려 드는 CIA가 그들의 뒤에 있다.

특이하게 생긴 배우로 내가 두 손가락에 꼽는(다른 하나는 스티브 부세미) 존 말코비치는 역시 대단했다. 그가 'Moron!'이라고 외칠 때마다 객석에서는 웃음이 터졌다. 프랜시스 맥도맨드가 조엘 코엔과 부부관계라는 걸 모르는 이는 거의 없을 테고... 프랜시스 맥도맨드가 울 때마다 어찌나 웃기던지... 그 주체할 수 없는 감정기복 어쩔 거야. 브래드 피트는 영화를 통해 정말 오랜만에 봤는데 이 사람 어떻게 이렇게 재미있어진 건지. 조연상 노려볼 만하지 않나 싶다. 출연진 중에 가장 짧게 등장하지만, 나에겐 존 말코비치 다음으로 강렬하게 다가온 배우였다.

'노인을 위한 나라는 없다' 같은 심각하고 무거운 주제로 한숨짓게 하더니 이렇게 사람을 배꼽 쥐고 웃게 만드는 코엔 형제를 나는 도저히 싫어할 수 없다. 엔드 크레딧 올라갈 때 나오는 CIA 어쩌구 하는 노래는 다 듣고 나오시길. 노래가 정말 웃기다. 그리고, 내 생각엔 'Pushing Daisies'의 패러디인 것 같은 'Coming Up Daisies'라는 영화가 영화 속에 등장한다. 또 하나 덧붙이자면, 내 룸메들이 요즘 열광하는 'Pushing Daisies' DVD 자막에 한국어가 있어서 놀랐다. 보통 미국에서 만드는 DVD에는 자막이 영어, 스페인어, 프랑스어 정도가 실리는데 웬걸...

아무튼 코엔 형제를 좋아하는 사람들이라면 꼭 봐야 할 영화라고 감히 말하고 싶다. ㅋㅋㅋ 아직도 웃겨.